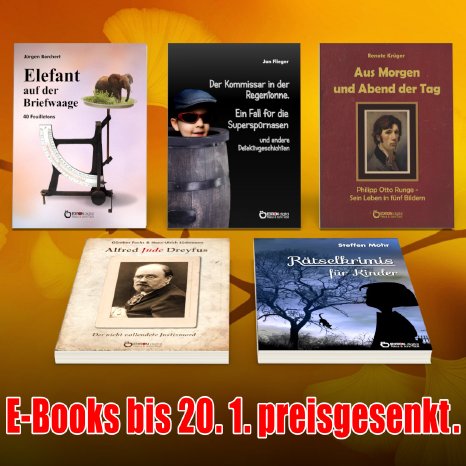

Mit dem leider nur sehr kurzen Leben eines der bedeutendsten Maler der deutschen Frühromantik befasst sich Renate Krüger in ihrem biografischen Roman „Aus Morgen und Abend der Tag. Philipp Otto Runge – Sein Leben in fünf Bildern“.

Kleine Kriminalisten stehen im Mittelpunkt von „Der Kommissar in der Regentonne. Ein Fall für die Superspürnasen und andere Detektivgeschichten“ von Jan Flieger.

Eine äußerst vergnügliche Sammlung literarischer Texte präsentiert Jürgen Borchert in „Elefant auf der Briefwaage. 40 Feuilletons“.

Und damit sind wir wieder beim aktuellen Beitrag der Rubrik Fridays for Future angelangt. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Leider gewinnt gegenwärtig auch in Deutschland ein altes, sehr altes Thema wieder an beklemmender Aktualität. Dieses Thema ist der Judenhass. Das macht dieses Buch umso wichtiger: Wo kommt dieser Hass eigentlich her? Und was lässt sich dagegen tun?

Erstmals 1995 veröffentlichten Günther Fuchs & Hans-Ulrich Lüdemann im Kiro Verlag Schwedt „Alfred Jude Dreyfus. Der nicht vollendete Justizmord“: Alfred Dreyfus wurde am 9. Oktober 1859 in Mülhausen geboren, für Sterndeuter und andere Astrologen also im Zeichen des Sternbildes Waage. Das Bild der Waage wird bestimmt durch zwei Schalen, die sich im ungefähren Gleichgewicht befinden. So mag es bei Alfred Dreyfus zu Beginn und zum Ende seines Lebens gewesen sein. In der Kindheit und auf dem Bildungsweg schien seine Welt wohl noch in Ordnung zu sein. Auch als er das Glück hatte, die Tochter eines wohlhabenden Juweliers zu freien, stand sozusagen die Plus-Schale steil nach oben. Dass ihm altersmäßig sein Bruder Mathieu um zwei Jahre voraus war, sollte sich als reiner Glücksfall für die Waage Alfred Dreyfus' erweisen.

Mit dem Geld seiner Frau Lucie bzw. des Schwiegervaters entwickelte sich der Offizier zu einem Lebemann und Schürzenjäger und die Gewichtung in seinem Dasein ließ die negative Schale Überhand gewinnen. Es sollte noch schlimmer kommen: als es ruchbar wurde, dass im Generalstab der französischen Armee ein Verräter den deutschen Militärattaché v. Schwartzkoppen mit geheimen Nachrichten versorgte, da fiel wie automatisch der Verdacht auf den Weiberhelden und Spieler Alfred Dreyfus. Die Führung der Armee hätte es weit von sich gewiesen, dass sein Judentum nicht wenig zum Unheil des Hauptmanns beitrug. Antisemitismus spielte Ende des 19. Jahrhunderts und darüber hinaus eine bedeutende Rolle in der französischen Gesellschaft. Kurzum - ein Sündenbock war gefunden und am 15. Oktober 1894 wurde Dreyfus verhaftet.

Die Anklage war schnell erhoben und der Volkszorn verlangte ein hartes Urteil gegen den jüdischen Hauptmann, der angeblich gegen etliche Silberlinge Verrat verübt hatte. Keine Zweifel quälen sie - Alfred Dreyfus war als deutscher Spion entlarvt. In der Folgezeit schmiedeten Militärs, oftmals wider bessres Wissens, an dem Komplott gegen ein ehemaliges Mitglied des Armeekorps.

Nach einem Schauprozess wird er zu lebenslanger Haft auf die Teufelsinsel nach Französisch-Guayana verurteilt. Am 5. Januar 1895 wird er öffentlich degradiert. Am 13. April 1895 tritt Alfred Dreyfus seine Haft in der lebensfeindlichen Strafkolonie an. Er ist am Boden zerstört, was ihn nicht hindert, immer noch an einen Justizirrtum statt an eine Intrige seiner Vorgesetzten zu glauben.

Jetzt aber betritt der ältere Bruder Mathieu die Szene. Dank seines Engagements finden Dreyfusards wie Zola oder Clemenceau eine gemeinsame Plattform. Auch die Antidreyfusards organisieren sich. Besonders vor ihnen hat die reiche jüdische Schicht wie die unermesslich reichen Rothschilds Angst, so dass keiner von ihnen Geld oder Worte für den übel bedrängten Glaubensbruder übrig hat. Ein spannendes Kuriosum bietet die so genannte Affäre Dreyfus - ausgerechnet der spätere Chef des Armee-Geheimdienstes lässt sich aufgrund unwiderlegbarer Beweise von Dreyfus' Unschuld überzeugen. Das ist umso bedeutsamer, war Major Marie-Georges Picquart doch als überzeugter Antisemit bekannt.

Als ein tödliches Kesseltreiben durch die zum Teil senilen Schurken im Generalstab gegen ihn beginnt, hält er unbeirrt an seiner Überzeugung fest. Die moralische Größe dieses Militärs ließe sich ermessen, wäre bekannt, dass Erich Mielke, einstiger Chef der DDR-Staatssicherheit, irgendwann einmal die charakterliche Integrität eines Antikommunisten anerkannt hätte. So gesehen, ist Marie-Georges Picquart nach Mathieu Dreyfus der tatsächliche Held in jenen Tagen.

Nicht zu vergessen Tausende Intellektuelle, in ihrer Mitte mit seinen kämpferischen und vor allem weltweit beachteten Texten wie J´accuse! der Schriftsteller Emile Zola. „ICH KLAGE AN!“ wirkte wie eine geschleuderte Brandfackel, die alle Ecken des militärpolitischen Sumpfes in Frankreich ausleuchtete.

Irgendwann hatte das Schicksal ein Einsehen mit Alfred Dreyfus. Verschiedene turbulente Ereignisse innerhalb und außerhalb von Gerichtsgebäuden führten dazu, dass er am Ende rehabilitiert wurde. Für die wahren Verräter gab es keine gerechte Strafe; Maximilian von Schwartzkoppen, deutscher Militär-Attaché und Kontaktmann für den politischen Abenteurer Major Graf Esterhazy in Paris, quittierte den Dienst, ohne sich zu offenbaren.

Am 13. Juli 1906 werden Alfred Dreyfus zum Major und Marie Georges Picquart zum Brigadegeneral befördert. Die Ehrenlegion ernennt Alfred Dreyfus am 20. Juli 1906 zum Ritter der Ehrenlegion. Am 11. Juli 1935 stirbt Major Dreyfus. Er muss nicht mehr erleben, dass die Enkelin Madeleine Levy im Laufe des Zweiten Weltkrieges als Jüdin nach Deutschland deportiert und im KZ Auschwitz mit nur 25 Jahren umgebracht wird. Seine Ehefrau Lucie überlebte den Holocaust und starb kurz nach der Befreiung in Paris.

Dieser spannende Polit-Krimi beruht auf wissenschaftlichen Forschungsergebnissen von Günther und Eckhardt Fuchs in ihrer akademischen Abhandlung „J'accuse! Zur Affäre Dreyfus“. Am 15. Oktober 2014 jährt sich der Beginn jener Affäre zum 120. Male. Hier eine Szene vom Anfang dieses aufklärerischen Buches, in der allerdings Dreyfus noch nicht vorkommt:

„1 ADEL VERPFLICHTET - WOZU?

Noblesse oblige: Zwischen drei und vier Uhr nachmittags entlohnt Major Graf Marie-Charles Ferdinand Walsin-Esterhazy in auffallend herablassender Art und Weise den Kutscher. Ist dieses Gebaren typisch für den verarmten Adel? Egal wie - für die späteren Gerichtsakten im Prozess gegen Alfred Dreyfus ist auch nicht von Belang, ob dieser 20. Juli 1894 ein strahlend schöner oder ein verregneter Sommertag war. Fakt ist - der mittelgroße, eher schmächtig wirkende Mann läuft eine kurze Strecke über die Pont de la Concorde zum Boulevard Saint Germain, um dann links in die Rue de Lille abzubiegen. Zielbewusst steuert Graf Esterhazy die Nummer 78 an: Ambassade d’Allemagne. Zivil gekleidet, steht dem Major nicht der Sinn nach Botschafter Graf Münster - nein, er muss und will allein den Militärattaché Oberst von Schwartzkoppen sprechen. Aber da ein Infanterie-Major der Französischen Armee nicht avisiert ist, steht auch niemand zu seinem Empfang bereit. Die Enden des hochgezwirbelten Schnauzbartes zittern gereizt wegen dieser offensichtlichen Nichtachtung gegenüber einem Grafen Esterhazy, der von sich behauptet, Spross aus uraltem Adelsgeblüt und mit königlicher Linie verbunden zu sein. Wenn hakennasiges Profil und auffallend vorspringende Kinnpartie dero Merkmale bestimmen, dann mag es in Gottes Namen so sein. Was aber gewisse Kreise der Grande Nation auch hundert Jahre später noch immer in Abrede stellen möchten, das ist eben Sinn und Zweck dieser gräflichen Visite.

„He! Sie da!“, blafft Esterhazy in den Hintergrund der großen Empfangshalle.

Eine Frau kommt stöhnend aus der Hocke in die Senkrechte. Sie streckt ihren malträtierten Rücken durch und nähert sich mit einem Gesicht, das von vornherein diesem herrischen Besucher nicht wohlgesonnen zu sein scheint. Um ihrem Phlegma die Krone aufzusetzen, dreht Madame Bastian noch einmal vergewissernd den Kopf in die Richtung, aus der sie gerade gekommen ist. Dann erst mustert sie aufmerksam den Mann vor sich. Und Madame Bastians intensiv prüfender Blick steht ganz im Gegensatz zur vorgeführten Langsamkeit einer Reinigungskraft in der Deutschen Botschaft anno 1894.

„Meinen Sie mich, Monsieur?“, bequemt sich Madame Bastian endlich zu einer Äußerung.

Major Esterhazy ballt beide Fäuste in den Taschen seines schwarzen Gehrocks. So jemand Lahmarschiges auf dem Kasernenhof in Rouen - den Kerl würde er schleifen, bis der Blut schwitzt! Auch dieser Schlampe wird er wohl zeigen müssen, aus welch ehernem Holz ein Graf Esterhazy geschnitzt wurde:

„Ist außer uns noch jemand zugegen, Kanaille?!“, zischt es giftig zwischen den schmalen Lippen unter dem Schnauzer. „Oberst von Schwartzkoppen! Dalli!“

Aufreizend gelassen dreht Madame sich wieder ihrer Arbeit zu. Aber irgendetwas scheint sie zu hindern, sich in Bewegung zu setzen.

Esterhazys Fäuste fliegen geradezu aus den Taschen. Als wäre er auf dem Kasernenhof in Rouen beim Drillen ihm untergebener Infanteristen, legt der Major beide Hände an die Hosennaht und schnarrt: „Also melden Sie mich jetzt dem Herrn Militärattaché von Schwartzkoppen in Sachen Passformalitäten für eine Reise in den Elsaß oder ich werde Sie sofort ...“

Nichts in Madame Bastians Gesicht regt sich. Von Ängstlichkeit schon gar keine Spur.

„Ich bin hier nur die Putzfrau, Monsieur! August ist für solche wie Sie zuständig. Aber der holt gerade die Zeitung für Seine Exzellenz. Wenn Sie etwas für den Monsieur von Schwartzkoppen abgeben wollen - ich kann's nachher raufbringen.“

Der fast schmächtige Mann scheint zu begreifen, dass er gegen diesen Plebs nicht ankommt. Esterhazy deutet zur Treppe und befiehlt: „So beschreiben Sie mir endlich den Weg!“

Das Desinteresse in Madame Bastians Mienenspiel zeigt sich nun unverhohlen. Sie schlurft die wenigen Schritte zu ihrem Arbeitsplatz zurück, bückt sich nach einem Wischtuch und spricht mehr in den halb gefüllten Wassereimer als zum honorigen Besucher des Deutschen Militärattachés: „Tut mir leid, Monsieur. Wie gesagt - legen Sie Ihre Papiere ruhig auf das Tischchen dort in der Empfangsloge ...“

Major Esterhazy hat keine Lust, noch mehr Atemluft an diese unbotmäßige Person zu vergeuden. „Kanaille!“, wiederholt er ein zweites Mal. Dann läuft er mit behänden Schritten die prunkvolle Freitreppe empor und verschwindet so aus Madame Bastians Augen. Schließlich verhallen die eiligen Schritte und ein lautes Türenöffnen dringt herunter bis in die Empfangshalle.

Madame Bastian lässt sofort die Arbeit ruhen. Sie schleicht zum Treppenaufgang. Es hat den Anschein, als wolle sie dem Besucher folgen. Dann aber besinnt sich Madame Bastian. Sie bleibt stehen und sieht sich vergewissernd um. Wie zur Tarnung ihres seltsamen Tuns schnäuzt die Frau jetzt ausgiebig in ein groß kariertes Taschentuch.

An dieser Stelle halten wir es für angebracht, die ersten Fragen loszuwerden. Egal, ob es Madame Bastian passt oder nicht - sie kann uns nur schwerlich ausweichen.“ Und damit zu den ausführlicheren Vorstellungen der anderen vier Sonderangebote dieses Newsletters:

Im Eulenspiegel-Verlag erschien 2011 erstmals „Rätselkrimis. Ein Kommissar für jede Jahreszeit“ von Steffen Mohr: Wer hat den Tod des Artisten verschuldet? Womit verrät sich der Mörder des Postboten? Warum ist die Trauer der Öko-Bäuerin über den Tod ihrer Schwester geheuchelt? Wer wollte das Auto der Schlagersängerin in die Luft sprengen?

Kommissar Gustav Merks ist den Tätern auf der Spur. Seinen legendären Ruf verdankt der gemütliche Sachse einer wirkungsvollen Waffe - seinen kleinen grauen Zellen. Wer die eigenen kriminalistischen Fähigkeiten unter Beweis stellen will, hat hier Gelegenheit: 77 Rätselkrimis versprechen Spaß und Spannung beim Lesen und Lösen. Wer aufgibt oder den falschen Täter dingfest macht, kann sich am Ende die Ermittlungsergebnisse des Gustav Merks ansehen. Hier drei Gelegenheiten, die eigenen kriminalistischen Fähigkeiten zu testen:

„IM MÄRZEN DER BAUER BIS PFINGSTEN SCHLÄGT ZU

- FRÜHLINGSSCHNEE

Gerade jetzt stand Anke neben ihrem Auserwählten. Sie bückte sich in den Mercedes, mit dem sie als erste Gäste auf dem ländlichen Parkplatz gelandet waren. Der gutmütige Peter, Herr beider Künstlerinnen und einiger anhängender Musikanten und Tänzer, blickte mit großen blauen Augen in die Nachmittagssonne. Eben belud ihn die Braut mit mindestens sechs Blumensträußen.

„Echtes Verlobungswetter, Schatz“, strahlte Peter.

„Jetzt ist es gerade mal 17 Uhr“, bemerkte Anke kühl. „Bis Sieben trudeln die letzten Gäste ein, und dann wird es schon Nacht.“

Während sie neben ihrem Bräutigam auf den romantischen Landgasthof zustakste, meinte sie: „Gott sei Dank kommt mein alter Freund, der Kommissar. Und hoffentlich bleibt Karolin der Party fern.“

Der Weg über den Hof war mit Feldsteinen gepflastert. Der Schnee fiel quasi aus heiterem Himmel. Rasch überzogen die Flocken die weite Fläche des Parkplatzes mit einer dichten Decke.

Es war kurz nach 19 Uhr, als Kommissar Gustav Merks seinen alten Audi neben die anderen Wagen stellte. Vorsichtig, um die für den Anlass frisch geputzten Schuhe nicht zu beschmutzen, balancierte er einen Riesenstrauß und seinen stattlichen Bauch über den Hof.

Drinnen liefen bereits die musikalischen Verlobungsständchen. Als der Kommissar in der Tür erschien, steppte die mollige Karolin zu heißen Pianoklängen über das Parkett. Man konnte über die beiden Künstlerinnen denken, was man wollte - in diesem Augenblick, als die kühle Schönheit neben ihrem Bräutigam still sitzen musste, war Karolin die weitaus bezauberndere Person im Saal. Sie hatte einen witzigen Song über die rosige Zukunft verfasst und verführte damit selbst die anwesenden Brettlkollegen zu Beifallsstürmen. Als sie Anke gelbe Rosen und Peter ein Biedermeiersträußchen mit großer Silberdistel überreichte, beobachtete der Kommissar von der Tür aus die Mienen der Drei genau.

„Wenn Blicke Stichwaffen wären“, dachte Merks. In diesem Moment schob sich Karolin an ihm vorbei nach draußen. Offenbar musste sie zur Toilette.

Anke rief: „Oh, Gustav! Setz dich doch in Ermangelung eines Schwiegervaters an meine Seite!“

Merks gratulierte väterlich, und amüsiert verfolgte er die anschließende Darbietung des Hausballetts. Danach mischte sich eine völlig entspannte Karolin wieder unter die Gäste. Das Büffet wurde eröffnet. In einem günstigen Moment winkte Anke den Kommissar an ihre Seite.

„Denk nicht, dass das, was ich dir anvertraue, bloß Theaterdonner ist. Karolin hat einem der Musiker erzählt, dass sie mich in die Luft sprengen will. Wörtlich! Von einer Autobombe war die Rede. Du hast doch Erfahrung mit so was. Könntest du bitte mal zu unserem Wagen gehen und nachschauen?“

Merks nickte stumm.

Als er schon auf dem Hof war, stand die Braut plötzlich in der Eingangstür und winkte ihn aufgeregt zurück. „Entschuldige. Weißt du denn, welches Fahrzeug unseres ist?“

„Deinen Wagen“, meinte Merks, „finde ich auf Anhieb.“ -

Weshalb?

[*] NUR DIE KROKUSSE WAREN ZEUGE

Bei Eisen-Lutz in der Gartenlaube lag eine Leiche. Kommissar Gustav Merks hatte die unverwechselbare, markante Stimme des invalidisierten Eisenhändlers am Telefon sofort erkannt. Mit Glas-Peter, seinem ebenfalls im Ruhestand lebenden Grundstücksnachbarn, befand sich der Alte im Dauerstreit. Mal wuchsen die Zweige der Pflaumenbäume von Eisen-Lutz zu weit über den Glas-Zaun, mal rannten Nachbars Hühner quer durch fremde Blumenbeete. Eisen-Lutz aber war als gewalttätig bekannt. Die Hühner von Glas-Peter erlegte er mit der Sense. Diesmal wahrscheinlich auch den ehemaligen Glaser selbst.

Die ganze Woche hatte es Bindfäden geregnet. Dementsprechend war der Zustand der Wege im Gartenverein. Merks ließ sein Fahrzeug vor dem Torschild mit der Aufschrift „Märchenidyll“ stehen. Seinen massigen Körper mühsam bewegend, stapfte er durch den Schlamm.

Irgendwie war trotzdem ein Auto bis zum Grundstück von Eisen-Lutz durchgekommen. Es parkte vorm Zaun. Merks erkannte den Nobelschlitten als den Manta von Glas-Peter. Jetzt musste ihm der Eisenhändler ein bisschen mehr erzählen als die drei Sätze am Telefon: „Der Glaser ist bei mich rein inne Laube. Hat mir angegriffen mit ne Waffe. Ich hab ihm mit de Sense 'n Kopp kürzer gemacht. Komm' Se doch ma vorbei, Herr Kommissar.“

In allen Farben des Frühlings leuchteten lieblich die Krokusse auf Eisen-Lutzens Beeten. Dazwischen, auf dem Weg zur Laube, erblickte der Polizist die tiefen Fußstapfen eines Mannes. Vom Manta aus führten sie direkt auf das Gartenhäuschen zu. Merks sah zu, dass er in die Spuren hineintrat, um nicht noch mehr Schlamm an seine Schuhe zu pappen.

Glas-Peter lag auf den Dielen gleich hinter der Tür. Der als Graf Koks verschriene alte Kleinkapitalist, von dem man sich erzählte, sein Harem erledige alles im Gärtchen, sah im Designeranzug und den frisch gewienerten Markenschuhen, auf deren Sohlen noch das Preisschild klebte, auch im Tode noch ganz passabel aus. Mit einer kleinen Ausnahme: Sein blond getöntes Toupet und ein erhebliches Stück Kopfhaut befanden sich einige Schritte von ihrem natürlichen Sitz entfernt in der entgegengesetzten Ecke des Raumes. Blutspritzer bedeckten den Boden. Die Sense von Eisen-Lutz lag neben dem abgetrennten Kopfsegment.

„Ich habe nullkommanischt verändert, Herr Kommissar.“ In seiner Pratze schwang der rotgesichtige Choleriker einen schwarzen Taser. „Mit diesem Elektroschocker hat das Schwein mir angegriffen. Latscht rein in meine Hütte, zieht das Ding und will mir betäuben! Nee, da hab ich mir gleich gewehrt. Und die Sense hat, wie Sie sehn, ganze Arbeit geleistet.“

„Und warum halten Sie jetzt den Scorpion 750 in der Hand?“ Merks schüttelte ärgerlich den Kopf.

„Es war die reine Notwehr, Herr Kommissar!“

„Glas-Peter ist also direkt aus seinem Wagen in Ihre Laube gestürzt und mit dem Taser auf Sie los?“

„Was 'n sonst? Nu machn Se schon Ihre Tatortbildchen.“

„Nicht nötig. Wir müssen bei der Polizei jetzt auch mit Fotomaterial sparen. Außerdem bin ich fest überzeugt, dass sich die Tötung Ihres Gartennachbarn ganz anders abgespielt hat.“ -

Wie?

[*] SPANNERIN HINTER DER KASTANIE

Dem Schlafzimmerfenster von Oxana Theuerkauf gegenüber steht eine gewaltige Kastanie. Dazwischen liegt die schmale Straße, in der die Autos mal gerade so vorbeikommen. Der alte Baum wurzelt vor dem Jugendstilhaus gegenüber. Darin wohnt im ersten Stock, mit Blick auf Oxanas Schlafzimmer, die Exfrau ihres jetzigen Verlobten. Es ist noch Winter, aber nach dem Kalender hat das Frühjahr schon begonnen.

Der Kommissar mit dem gemütlich gerundeten Bauch und der Stirnglatze, also Gustav Merks, blickt von Frau Theuerkaufs Schlafzimmer auf das im alten Stil renovierte Haus gegenüber. Im ersten Stock sind die Gardinen zugezogen. Doch Oxana, die aufgeregt neben dem Kommissar steht, ist sich völlig sicher, dass sie beide gerade von drüben beobachtet werden. Trotz ihrer sechsundvierzig Lenze ist Oxana noch ein propperes Wesen. Die Erregung färbt ihre Apfelwangen rosé, und der Busen im Versandhauspullover zittert verführerisch.

„Sehen Sie bloß“, flüstert sie, obwohl das Fenster wegen der beißenden Kälte draußen geschlossen ist. „Die Gardine wackelt.“

Frau Theuerkauf hat Anzeige erstattet wegen Belästigung. Alissa Troendle, die mit Oxanas Bräutigam verehelicht war, hatte bösartige Briefe geschrieben, insgesamt drei. Eigentlich ist aus den Schreibmaschinenseiten nicht zu erkennen, wer der Absender ist. Aber nun soll sich der Kommissar doch einmal selbst die Lage vor Ort anschauen! Hinter der Kastanie wohnt diese Schlange, und hat sie nicht die volle Einsicht ins Schlafzimmer?

Kommissar Merks kennt einige Briefstellen bereits auswendig. „Am 17. Juli, einem Sonntag, hast du - einen Tag nach deiner Verlobung mit Bernhard - deinen Zweitlover Robert empfangen. Du hast extra dein grünes Flatterhemdchen angehumbst und bist mit ihm gleich in die Kiste. Dann ...“ „In der Nacht des 23. Juli“, stand in einem anderen Schreiben, „hast du mit Robert auf dem Teppich Domino gespielt, halbnackt. Natürlich hast du wie immer gewonnen, und er musste sich nach jeder Runde ein Kleidungsstück nach dem anderen ausziehen. Wieder hast du die Gutgläubigkeit deines Bräutigams ausgenutzt, weil er doch sonnabends immer als Security im Tanzcafe helfen muss ...“ Oder, im dritten Brief: „Das Bücherregal hast du jetzt vom Fenster gerückt, damit ihr Platz habt für die Lottercouch. Wenn Bernhard wüsste, dass er nicht der einzige Mann ist, der darauf mit dir ...“

„Was ist an den Vorwürfen denn wahr?“, fragt Gustav Merks.

Oxana senkt den Blick. „Alles“, haucht sie beinah stimmlos. Dann wird sie wieder laut: „Aber wer hat denn ein Interesse daran, meine endlich auf ein ganzes Leben zielende Beziehung mit Bernhard zu zerstören?“

„Nun, der im Brief zitierte Zweitlover vom vergangenen Sommer vielleicht?“

„Robert? Ach, von dem habe ich mich im schönsten Einvernehmen getrennt. Der will mir nichts Böses. Damals, naja, da war ich mit beiden noch in der Testphase. - Lesen Sie doch bloß, Herr Kommissar, wie genau diese gehässige Person meine gesamte Zimmereinrichtung und alle meine Gewohnheiten beschreibt!“

„Wenn es Gewohnheiten sind“, meint Merks freundlich, „kennt sie auch dieser Robert. Außerdem ...“ Er wirft einen nachdenklichen Blick auf das Haus gegenüber. „Außerdem gibt es einen Beweis dafür, dass Frau Troendle diese Briefe niemals geschrieben haben kann.“ -

Welchen?“

Erstmals 1977 erschien im Union Verlag Berlin „Aus Morgen und Abend der Tag. Philipp Otto Runge – Sein Leben in fünf Bildern“ von Renate Krüger: Die Autorin hat fünf Gemälde des nicht einmal vierzig Bilder umfassenden Lebenswerkes dieses neben Caspar David Friedrich bedeutendsten Malers der deutschen Frühromantik zum Anlass einer weitreichend angelegten epischen Darstellung genommen. Der so gleichsam von den Werkaussagen ausgehende Text versucht in farbiger und lebendiger Schilderung das Leben des 1777 in Wolgast geborenen, 1810 in Hamburg gestorbenen Künstlers zu erfassen und dem Leser eine Vorstellung von den persönlichen, familiären und gesellschaftlichen Bedingungen zu geben, die hier durch einen tragisch frühen Tod auf das an seiner Vollendung gehinderte Schaffen einwirkten.

Unter Bezug auf das 1806 entstandene Doppelporträt der Eltern gibt die Autorin im ersten Bild Auskunft darüber, wie Napoleons Machtausbreitung und der wirtschaftliche Ruin des Bruders Daniel die finanziell ungesicherte Lage des jungen Künstlers und seiner Familie bedrängten; zugleich enthält dieses Kapitel die einfühlsame Darstellung von Runges Kinderjahren, spiegelt es in Reflexion und Analyse die von Krankheit und Sensibilisierung geprägte Kindheit. Die Autorin hat dieses Prinzip auch in den folgenden Abschnitten beibehalten: Das 1805 gemalte Gruppenporträt „Wir drei“ wird zum Motiv einer Würdigung und Wertung der besonderen Rolle, die Runges älterer Bruder im Leben des Künstlers spielte. In „Die Lehrstunde der Nachtigall“ und „Bildnis der kleinen Louise Perthes“ sind es Runges Frau Pauline und der ihm freundschaftlich verbundene Verleger Friedrich Perthes, die sich episodisch seines Lebens und seiner Person erinnern. Der zeitliche Abstand der beiden gealterten Menschen vom erlebten Geschehen und die subjektive Sicht ihrer Erinnerungen brechen dabei das Bild des von ihnen geliebten oder geschätzten Menschen auf verschiedenartige Weise. Im abschließenden fünften Bild „Der Morgen“ endlich wird in einer großen Rückschau und wechselnden Perspektiven und Zeitebenen die Ideenwelt des Romantikers Runge aus sozialer Herkunft, Naturerlebnis, Weltanschauung, Freundschaften, politischen Haltungen, künstlerischen Zielsetzungen und Lebenserfahrungen heraus erfasst und in Beziehung gesetzt zu Zeitgenossen und den Erfahrungen des beginnenden Industriezeitalters.

Es ist das besondere Verdienst der Autorin, Wesen und historische Rolle der deutschen Romantik am Schicksal des lange Verkannten und Missverstandenen sichtbar gemacht zu haben. Hier der Anfang dieser aufschlussreichen Künstlerbiografie:

„Ich will mein Leben in einer Reihe Kunstwerke darstellen; wenn die Sonne sinkt und wenn der Mond die Wolken vergoldet, will ich die fliehenden Geister festhalten.

Philipp Otto Runge in einem Brief an Daniel Runge vom Februar 1802

Erstes Bild: Die Eltern

- Kapitel

Sie fahren durch kleine Städte und große Dörfer, bald kann der Blick ungehindert über ausgedehnte Weideflächen schweifen, bald auf tiefgrünen Büschen am Waldesrand ausruhen, die Schwalben fliegen tief, Kirchturmuhren tönen durch die Stille; was hat die Stunde geschlagen?

Alt ist das Land, und alt ist irgendwie die Zeit. Runge scheut sich fast, mit der Last von so viel Jugend und Jungsein hindurchzufahren: er selbst neunundzwanzigjährig, Pauline ist einundzwanzig Jahre alt und der kleine Otto eine Menschenknospe von einem Jahr.

Im März war Runge mit dem Bruder Daniel diesen Weg schon einmal gezogen. Ihr Hamburger Handelshaus war zusammengebrochen. Sie wussten nicht mehr, wovon sie in der nächsten Zeit leben sollten. Sie wollten nach Wolgast, um die traurigen geschäftlichen Angelegenheiten mit den Eltern und den Geschwistern zu besprechen und zu ordnen, denn der Konkurs des Hauses Hülsenbeck, Runge & Co traf sie leider alle. Damals wirkte das Land hier ringsum friedlich und tröstend. Jetzt nicht. Nur schnell hindurch, nur schnell nach Pommern.

Es besteht kein großer Unterschied zwischen Mecklenburg und Schwedisch-Pommern. Die Landschaft wirkt ähnlich. Die Menschen sind ähnlich. Nur die Obrigkeit ist anders, und Pommern darf froh sein, dass es zu Schweden gehört. Das Joch des Nordens scheint in diesen Zeiten leichter. Runge wird mit diesem Land, mit diesen Menschen leben müssen - wie lange? Doch alles wird anders sein, als er es sich erträumt und ersehnt hat.

Was hat er erträumt?

Das Ereignis der Heimkehr der Söhne ... Dieses Bild war während der Kopenhagener Zeit in ihm gewachsen, und seither hat es ihn nicht verlassen. Die Söhne waren ausgezogen in die nahe und in die weite Welt, um ihr Glück und nicht weniger sich selbst zu finden. Nun kehren alle zurück ins Elternhaus, erfolgreich, glücklich, dankbar. Alles und sich selbst legen sie den Eltern zu Füßen: Seht, das ist aus uns geworden, das habt ihr aus uns gemacht. Eure Mühen und Sorgen und schlaflosen Nächte sollen als übergroßer Segen auf euch zurückkehren. Alle die zarten Pflanzen, die ihr unter Schmerzen und Sorgen in den Weltengarten gesetzt habt, haben tiefe Wurzeln geschlagen, sind zu kräftigen Büschen und Bäumen geworden, geben Schutz und Schatten für andere, auch für euch selbst.

Damals hat er seinen Traum gezeichnet: Jeder begrüßt und umfängt jeden vor der geöffneten Tür des Elternhauses. Traumhaft leicht und zart sind alle Bewegungen. Nur im Traum könnte es so sein. Damals hat er sogar geplant, den kleinen Saal im Wolgaster Haus seines Bruders Jakob mit diesem Traum zu schmücken, doch es wird nicht geschehen, dieser Traum ist ausgeträumt.

Fort mit den trüben Gedanken! Es bleiben genug andere Bilder, die gemalt werden wollen. Die Lerchen jubilieren, und es duftet nach warmem Waldboden. Es warten noch andere Träume. Und es bleibt so viel gute Wirklichkeit, dass er sich schämen sollte, dem bisschen Traum, das nicht in Erfüllung ging, nachzutrauern. Die Söhne dürfen ja heimkehren. Warum nur die Söhne? Das Kopenhagener Bild war nicht vollständig. Sind die Töchter weniger? Zugegeben, Töchter bleiben immer viel mehr zu Hause als Söhne. Töchter nehmen die Heimat viel stärker überallhin mit, wohin auch immer sie gehen. Sie haben die Gabe, die Heimat dort auszubreiten und wachsen zu lassen, ein neues Zuhause aus sich hervorgehen zu lassen und über ihre Familien zu breiten.

Vier Töchter sind aus dem Runge-Haus hervorgegangen. Erst nach drei Töchtern wurde der erste Sohn geboren, Johann Daniel. Die älteste Tochter, Maria Elisabeth, lebt im Elternhaus. Sie hat keine neue Heimat begründen können. Sie kränkelt seit Kindertagen, ähnlich wie Otto. In ihrer Kränklichkeit und Schwachheit fühlen sich Otto und Maria am meisten verbunden. Otto liebt die um vierzehn Jahre ältere Schwester wie eine zweite Mutter, und die Schwester hört ihre plattdeutsche Namensform Mrieken am liebsten aus dem Munde Ottos.

Die zweite Tochter, Ilsabe Dorothea, ist schon Witwe. Durch ihre Ehe mit dem Gutspächter Helwig wurde die Familie Runge auch im Mecklenburgischen heimisch. Ilschen, auch Helwigsch genannt, verstand es ganz besonders gut, die alte Heimat auszubreiten, auch auf ihre Pachtungen Großen-Helle und Lüdersdorf nördlich von Penzlin, zwischen Waren und Neubrandenburg. Das Rungesche Leben spielt sich fortan zwischen Hamburg, Lüdersdorf und Wolgast ab. Ilschen hat wenig Gelegenheit, über ihre frühe Witwenschaft zu trauern. Um sie braust so viel Rungesches Leben, dass sie sich nie einsam fühlt.

Die Schwester Regina Charlotte hat es nur achtzehn Jahre in Wolgast und überhaupt auf der Welt ausgehalten. Sie liebte alles Stille, den Garten und den Friedhof, die Blumen und die Schmetterlinge, und sie fühlte sich jetzt gewiss wohl in der ewigen Stille.

Durch Daniel breitete sich die Familie Runge nach Hamburg aus, auch wenn er keine eigene Familie begründete. Die auf Daniel folgende Schwester Anna Christine, Stienchen genannt, blieb gleichfalls unvermählt, lebt im Wolgaster Elternhaus, kränkelt und ist oft schwer zu ertragen.

In Wolgast lebt auch Jakob Friedrich, Kaufmann und Reeder wie der Vater, tüchtig, verheiratet mit Friederike Peters, die er bei seiner Schwester Helwig in der mecklenburgischen Runge-Heimat kennengelernt hat. Anlässlich seiner Hochzeit vor vier Jahren waren alle Runge-Kinder in Wolgast vereint. Ihm, Jakob, hatte Otto das Bild von der Heimkehr der Söhne schenken wollen.

Der nächste Sohn, David Runge, ist Landmann durch und durch, verwaltet die Ländereien der Schwester und seine eigenen an der Müritz. Er fühlt sich als Mecklenburger, hat eine Neubrandenburgerin zur Frau, ist ungemein fleißig und tüchtig, voller Humor, Schwung und Gesundheit. Der folgende Bruder Karl Gustav starb schon mit drei Jahren. Den leeren Platz nahm bald Philipp Otto ein.

Auch Ottos jüngerer Bruder, Karl Hermann, verspricht ein tüchtiger Landwirt zu werden. Er ist Ottos Lieblingsbruder, ein wenig heimlich zwar, denn Daniel neigt zur Eifersucht. Aber Otto ertappt sich dann und wann doch bei dem Gedanken, dass er auch bei Karl Hermann leben könnte, wenn der erst einmal richtig Fuß gefasst hätte mit sich und seiner zukünftigen Familie. Er hat im vergangenen Jahr geheiratet. Und er wird sich des jüngsten Runge-Sohnes Gustav annehmen müssen, der lange mit Otto im Hamburger Hause Daniels lebte, um den Beruf eines Buchhändlers zu erlernen, den es aber doch nicht bei Daniel und den Büchern hielt. Er sehnte sich nach frischer Luft und wollte auch lieber Landmann werden. Mit seiner Gesundheit ist es nicht weit her. Sein tägliches Nasenbluten ist noch immer beunruhigend. Jetzt lebt er beim Bruder David.

Otto wird sie auf seiner Heimfahrt alle miteinander besuchen. Statt der Heimkehr der Söhne die Heimkehr der Geschwister, die Heimkehr zu den Geschwistern.“

Erstmals 1999 veröffentlichte Jan Flieger im Arena Verlag Würzburg „Der Kommissar in der Regentonne. Ein Fall für die Superspürnasen und andere Detektivgeschichten“: Darauf muss man erst mal kommen. Aber die kleinen Detektive und Detektivinnen erweisen sich als Superspürnasen. Egal, ob es um gestohlene Papageien, um eine verschwundene Kuhherde, um einen scheinbar nicht zu fassenden Parfümdieb im Kaufhaus oder um einen seltsamen Weihnachtsmann geht. Am Ende geht es jedenfalls gut aus.

Übrigens, Leo, die Nervensäge, ist ein Papagei, ein Gelbbrust-Ara. Und nicht jeder, der so aussieht, ist wirklich ein Weihnachtsmann. Und hier gleich die titelgebende Spürnasen-Geschichte, zumindest ein gutes Stück davon:

„Der Kommissar in der Regentonne

Tobias, Gökhan, Sophie und Nadine kommen aus der Schule. Sie schlendern langsam durch die Kleingartenanlage, vorbei am Vogelhaus von Opa Lungwitz. Eigentlich ist ja Opa Lungwitz gar kein Opa, sondern ein Mann im Vorruhestand. Aber die Kinder nennen ihn Opa, weil er so nett und gemütlich ist. Und er winkt ihnen immer zu, wenn er in seinem Garten oder im Vogelhaus arbeitet. Opa Lungwitz hat es selbst gebaut, aus Glas und Maschendraht. Es ist ein wunderschönes Vogelhaus. Und voller bunter Vögel.

„Ach du dickes Ei“, staunt Tobias, denn vor dem Gartentor von Opa Lungwitz steht ein Karton. Und eine krächzende Stimme ist daraus zu hören: „Mahlzeit!“

Gökhan wirft einen forschenden Blick auf den Karton.

„Klingt wie Leo“, stellt er fest.

„Leo?“, fragt Sophie ungläubig.

Leo ist nämlich ein Papagei, ein Gelbbrust-Ara.

Diebe haben ihn zusammen mit zwei anderen Papageien gestohlen. Vor vier Monaten.

„Renate, mach die Glotze an“, krächzt es aus dem Karton.

Vorsichtig hebt Tobias den Deckel.

„Es ist tatsächlich Leo“, sagt er.

„Pass auf, er hackt nach deiner Hand“, warnt Gökhan.

„Wer weiß, was er erlebt hat“, meint Tobias gelassen.

„Renate, noch ’n Bier“, verlangt der Papagei.

Die Kinder sehen sich an und lachen.

„Das alles hat er noch nie gesagt“, meint Nadine kopfschüttelnd.

„Guckt mal, da liegt ein Zettel im Karton“, ruft Sophie plötzlich.

Vorsichtig greift sie in die Pappkiste. Aber Leos Schnabel trifft sie hart.

„Aua, Leo“, schimpft Sophie zornig. Doch sie hat den Zettel schon in der Hand. Verwundert beginnt sie zu lesen: „Wir geben ihn zurück. Er ist eine Nervensäge.“ Tobias legt die Stirn in Falten. „Die müssen auch die anderen Papageien haben.“

Gökhan nickt. „Schon möglich, aber wie willst du herauskriegen, wo die Papageienräuber wohnen?“

„Ein Fall für unsere Spürnase“, sagt Nadine und blickt Tobias erwartungsvoll an. Tobias will nämlich zur Kriminalpolizei. Später. Jetzt ist er erst einmal Privatdetektiv. Und einige Fälle hat er schon gelöst. Er hat auch den Mann erwischt, der heimlich mit dem Luftgewehr nach Katzen geschossen hat.

„Mmm“, macht Tobias. „Die kriegen wir.“ Die anderen blicken ihn zweifelnd an. „Und wie?“, rufen sie fast wie aus einem Mund.

Tobias denkt noch immer nach. Detektive lösen viele Fälle nur dadurch, dass sie nachdenken. Er weiß das aus Filmen.

„Ich hab’s“, meint er.

„Du spinnst ja“, sagt Gökhan ungläubig.

Aber Tobias macht ein überlegenes Gesicht. „Wir brauchen Leo nur zuzuhören. Dass er bei einer Renate war, wissen wir schon. Vielleicht verrät er auch ihren Familiennamen.“

„Total genial“, meint Gökhan bewundernd. „Aber erst mal müssen wir Leo zu Opa Lungwitz bringen.“

„Opa Lungwitz“, rufen sie durcheinander. Der kommt aus seiner Laube geschlurft. Nadine hebt triumphierend den Karton hoch.

„Leo ist wieder da!“

Opa Lungwitz strahlt plötzlich über das ganze Gesicht. So schnell er kann, kommt er angelaufen. „Mein Leo, mein lieber Leo“, ruft er immer wieder aus und hebt den Vogel auf seine rechte Schulter. „Stinklangweiliges Programm“, schimpft Leo ihm ins Ohr.

Tobias kombiniert: „Er muss bei Typen gewesen sein, die viel vor der Glotze saßen.“

In der Laube gibt Opa Lungwitz eine Runde Cola aus. Leo flattert durch den Raum, um sich dann auf der Lampe niederzulassen.

„Helmholz, alter Esel“, krächzt er vergnügt von oben. Und er schaukelt mit der Lampe.

Tobias steht plötzlich wie erstarrt. „Das ist der Name!“, platzt er los. „Helmholz, Renate Helmholz. Diese Renate und ihr Mann müssen die Papageien geklaut haben.“

„Ja, aber die Adresse?“, meint Sophie besorgt. „Wir haben nur den Namen.“ Tobias nimmt einen Schluck von der Cola, denkt wieder nach. Dabei knirscht er mit den Zähnen. Das tut er oft, wenn er nachdenkt.

„Aus dem Telefonbuch“, sagt er dann. Schnell verabschieden sich die Kinder von Opa Lungwitz. Sie kennen nur ein Ziel: die nächste Telefonzelle.

Im Telefonhäuschen blättern Tobias und Gökhan aufgeregt im dicken Telefonbuch. Sie entdecken nur einen Helmholz. In der Quedlinburger Straße Nummer 8.

„Los“, sagt Tobias.

Endlich stehen sie vor dem vierstöckigen Haus in der Quedlinburger Straße. Die Familie Helmholz wohnt im ersten Stock.

„Wie wollen wir rauskriegen, ob die wirklich die Papageien haben“, will Sophie wissen. „Vielleicht sind es ehrliche Leute!“

Tobias knirscht mit den Zähnen. Minutenlang.

„Vielleicht haben sie hinten einen Balkon“, überlegt er laut. „Wir legen uns auf die Lauer, bis sie die Balkontür öffnen. Dann hören wir bestimmt die Papageien, wenn sie in der Wohnung sind.“

Und wirklich, es gibt Balkons auf der Rückseite des Hauses. In der ersten, zweiten und dritten Etage.

„Aber wir können doch hier nicht ewig rumhängen“, mault Sophie. „Das fällt doch auf. Und außerdem ist es langweilig, stinklangweilig. Wer weiß, wann die Typen kommen.“

Tobias ist unbeeindruckt von ihren Worten.

Er jubelt: „Ich sehe ein Bombenversteck. Ich krieche in die alte Regentonne und warte einfach.“

Nadine rümpft die Nase. „Da ist doch dreckiges Wasser drin. Eklig.“

Tobias winkt gelassen ab. „Kippen wir aus.“

Und so geschieht es. Genau so. Tobias hockt in der Regentonne und kaut Gummibärchen, die ihm Sophie spendiert hat. Gelbe, blaue und rote. Er ist nun allein, die anderen Kinder sind gegangen.

„Sie sind eben keine Detektive“, brummt er enttäuscht. Ein bisschen sauer ist er schon.

Aber die Balkontür im ersten Stock bleibt verschlossen.

Irgendwann müssen sie ja mal kommen, denkt Tobias. Entweder kommt diese Renate vom Einkaufen zurück oder ihr Mann von der Arbeit. Ich brauche nur Geduld.

So wartet er eine Stunde.

Er wartet eine zweite. Er wartet eine dritte. Der Rücken tut ihm weh. Die Beine kribbeln und stechen. Dann blickt er auf die Uhr. Seine Mutter wartet sicher schon. Um sechs Uhr muss er zu Hause sein.

Dann komme ich eben morgen wieder, denkt er.“

Erstmals 1979 erschien im Mitteldeutschen Verlag Halle-Leipzig „Elefant auf der Briefwaage. 40 Feuilletons“ von Jürgen Borchert: Es sind Momentaufnahmen und viele andere Dinge, die der Feuilletonist Jürgen Borchert in dem Band versammelt. Insgesamt 40 an der Zahl. Und der Bogen der Themen und Titel ist wie immer weit gespannt, reicht vom Nabel der Welt über Labyrinthe und Inkas im Ballon bis zu einer Frau im blauen Kleid und eben zu verschiedenen Momentaufnahmen.

Und gleich am Anfang des Bandes mit 40 Feuilletons, die man am besten nicht gleich alle auf einmal, sondern Stück für Stück genießen sollte, gibt es eine bemerkenswerte Empfehlung des Autors an seine Kritiker: „Meinen Kritikern empfehle ich, sich eine Briefwaage, wo nicht schon vorhanden, unbedingt anzuschaffen. Sie können sie zum Abwägen meiner Feuilletons benutzen. So werden sie dann bestätigt finden, was sie schon immer behaupten: Diese Feuilletons sind einfach zu leicht. Wie ein Elefant. Vastehnsemarecht.“

Aber dazu muss man sie gelesen haben. Alle. Hier das erste von ihnen:

„Der Elefant auf der Briefwaage

Zugegeben, dies klingt paradox. Wie kann, so wird sich jeder vernünftige Mensch fragen, der Gigant des Tierreiches die Briefwaage betreten, dieses feinfühlige Instrument, dessen Empfindsamkeit sich schon im zarten Bau seines Gestänges zeigt? Wird nicht ein Drahtknäuel, ein unentwirrbares Metallchaos entstehen, wenn ein Elefant sie betritt? Aber die Wahrheit ist, dass sich auf meiner Briefwaage ein Elefant befindet, ein schönes, wohlgeratenes Exemplar mit langem Rüssel und großen Ohren, die ihn der afrikanischen Sippe zuweisen.

Eigentlich, gewiss, werden ja Briefe gewogen. Der pendelnde Zeiger weist auf der mondförmigen Skala das Leichtgewicht nach und stellt Fragen. Reicht die 20-Pfennig-Marke oder muss, wenn der Zeiger zu 20 1/2 Gramm tendiert, befürchtet werden, dass die Post nachwiegt? Muss nicht auch das Gewicht der Marke eingerechnet werden, soll man also den Brief vor oder nach dem Wiegen frankieren? Die Briefwaage ist ein Gradmesser postalischer Kritik. Wenn ich dieses Manuskript nachher an meine Lektorin absende, so sagt mir schon die Briefwaage, ob es zu leicht oder zu schwer ist.

Bevor aber der Wägevorgang eingeleitet werden kann, muss ich den Elefanten veranlassen, die Briefwaage zu räumen. Er wird dies ungern tun, denn von seinem erhöhten Platz auf der flachen Waagschale kann er den ganzen Schreibtisch überblicken und sogar noch ein bisschen mehr, und wer gibt schon gern eine solche Aussicht auf?

Der Elefant auf meiner Briefwaage ist aus Filz, er wiegt 8,5 Gramm, und da er auf einer Waage steht, kann er sein Gewicht ständig kontrollieren. Ich bekam ihn im Veteranenklub geschenkt, als ich dort neulich den alten Damen und Herren eine Geschichte vorlas. Die Geschichte entspricht also einem Äquivalent von 8,5 Gramm, immerhin.

Meinen Kritikern empfehle ich, sich eine Briefwaage, wo nicht schon vorhanden, unbedingt anzuschaffen. Sie können sie zum Abwägen meiner Feuilletons benutzen. So werden sie dann bestätigt finden, was sie schon immer behaupten: Diese Feuilletons sind einfach zu leicht. Wie ein Elefant. Vastehnsemarecht.“

Das ist doch mal ein schöner Schluss für so eine literarische Leichtigkeit wie es ein Feuilleton nur sein kann – was ja aus dem Französischen übersetzt so viel Blättchen heißt. Bei dieser Gelegenheit sei nur noch kurz erwähnt, dass einem der besten Feuilletonisten deutscher Zunge, Kurt Tucholsky (1890 bis 1935), per Schulzeugnis bescheinigt worden war, gut französisch zu können und eine Neigung zum Schwatzen zu haben. Ob Jürgen Borchert Französisch konnte? Wir glauben es eher nicht. Aber Feuilletons schreiben, das konnte er.

Viel Vergnügen beim Lesen. Bleiben auch Sie weiter vor allem schön gesund und munter und bis demnächst.

Ach, waren das noch Zeiten, als ein Brief 20 Pfennige kostete …