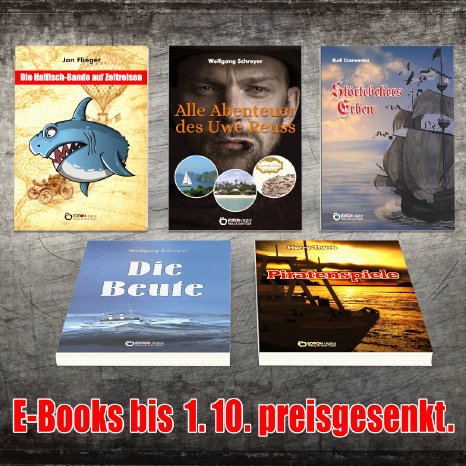

Weltweite kriminelle Geschäfte im großen Stil sind Thema von „Piratenspiele“ von Harry Thürk.

Es klingt nicht nur nach Abenteuern, es sind auch viele Abenteuer in „Alle Abenteuer des Uwe Reuss“ von Wolfgang Schreyer zu erleben, das gleich drei Bücher präsentiert.

Sogar gleich vier Abenteuer von Jugendlichen enthält „Die Haifischbande auf Zeitreisen“ von Jan Flieger. Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen dabei der alte Seebär Old Krusemann und eine geheimnisvolle Glaskugel.

Und damit sind wir wieder beim aktuellen Beitrag der Rubrik Fridays for Future angelangt. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Auch diesmal zeigt ein Stück Literatur, wie durch Täuschungen Kriege begonnen und geführt werden. Bis in die Gegenwart hinein ist das Thema Piraterie auf See erschreckend aktuell und eine große Gefahr. Zugleich macht das Buch die Mechanismen der Verführung sichtbar, die junge Menschen zu Werkzeugen imperialistischer Politik und Unmenschlichkeit auf dem Meer werden lässt.

Erstmals 1989 veröffentlichte Wolfgang Schreyer im VEB Hinstorff Verlag Rostock „Die Beute. Erstes Buch: Schiff 17“: „Ein Traum hatte sich erfüllt, endlich war ich wieder unter Deutschen, Matrosen noch dazu. Diese Umgebung und das blaue Tuch im Spind 1 machten mich stolz. Stella hieß das Schiff übrigens nur, wenn es listig unter Hollands Flagge fuhr. Mit 2300 BRT war es der zweitkleinste Hilfskreuzer Seiner Majestät ... Der Deckname war S. M. S. 17.“

Südatlantik, Januar 1915. Der junge Richard Harms will als blinder Passagier auf einem neutralen Frachter Europa erreichen, will wie viele „heim ins Reich“. Als der Frachter von S. M. S. 17 aufgebracht wird, verbindet sich Harms' Schicksal mit dem des kaiserlichen Hilfskreuzers: Kampf, Raub, Versenkungen, Stürme, Flucht und Täuschung; eine Kette von Seeabenteuern in den Weiten zweier Ozeane. Nach Tatsachenberichten aus dem Ersten Weltkrieg schrieb Wolfgang Schreyer diese fiktive Odyssee, einen Roman über militärisches Piratentum, die reguläre Seeräuberei unseres Jahrhunderts.

Das E-Book gibt ein Zeitbild, es schildert die Welt von einst präzise in der Nussschale dieses Schiffs: Der Kriegsfreiwillige Harms steht im Mit-: und Gegeneinander an Bord seinen Mann - im Banne eines verwegenen Offiziers, den er auch dann noch bewundert, als ihm das Fragwürdige des schier endlosen, alle Sinne aufpeitschenden Beutezugs rund um den Erdball aufgeht. „Die Beute“ ist der Roman einer Verführung. Er legt jene seelischen Abläufe bloß, die deutsche Matrosen zum Selbstopfer trieben, bis nach all dem Grauen ein neues Denken in ihnen keimte, das sie innehalten und aufbegehren ließ.

Außerdem enthält das E-Book einen bibliografischen Bericht über alle Werke des Autors bis 1989. Dazu Auskünfte darüber, in welcher Absicht, Stimmung oder Hoffnung er die Bücher schuf, wie er die einzelnen Arbeiten 1989 sah. Und hier der Beginn der „Beute“, als der junge Ich-Erzähler für sich die Welt der Mädchen entdeckt:

„Das Goldstück

All das lag noch vor mir, damals, Pfingsten 1914. Ich war im Winter fünfzehn geworden und dabei, etwas anderes zu entdecken: die Welt der Mädchen und den verwirrenden Reiz, der von ihr ausgeht. Nicht der Vater beschäftigte mich, sondern die Tochter seines Geschäftsfreunds. Sie hieß Anni Greve und war schon sechzehn, gut ein Jahr älter, was ich recht störend fand. Sie war die Schwester von Manfred, dem Klassenbesten unserer Untersekunda; ihr Zeugnis sollte gleichfalls glänzend sein. Noch mehr als das schüchterte mich ihre Ruhe ein, diese Leichtigkeit, die anmutige Art zu lachen, sich zu bewegen und wie eine Erwachsene mit meinen Eltern zu plaudern. Sah sie mich an – unter dem mittelblonden, gescheitelten Haar, dessen dicke Zöpfe zu Schnecken aufgesteckt waren –, verschlug es mir manchmal die Sprache. Obwohl fast einen Kopf größer als sie, glaubte ich, in ihren Augen wie ein dummer Junge dazustehen.

Manfred Greve bemerkte es. Überschätz sie nicht, riet er mir, sie tut nur so gelassen und gescheit. Die Weiber machen dir was vor, sie schauspielern meistens. Es stimmt zwar, sie sind früher reif, unser Grips soll ja erst mit achtundzwanzig Jahren komplett beisammen sein, ihrer schon mit achtzehn, aber er ist dann auch danach, wie Schopenhauer schreibt... Manfred war sehr belesen. Er suchte meine Freundschaft, weil ich der Stärkste in der Klasse war.

Unsere Familien verbrachten ein paar Ferientage auf dem Greifswalder Bodden. Vaters kleine Jacht „Nordstern“ hatte uns hingebracht. Zum Baden war es noch zu kalt, deshalb kreuzten wir Männer zwischen Mönchsgut und der Insel Vilm, wo die drei weiblichen Mitglieder an Land hausten. Für meinen Vater, den Rostocker Grundstücksmakler Albert Harms, zählte nämlich außerhalb des Büros nur zweierlei: das Segeln und das Münzsammeln. Von Anfang an versuchte er, mich für seine Passionen zu begeistern, und natürlich war es ihm geglückt. Ich schätzte ihn als Segler genauso wie als Münzkenner. Dass erst sein Geschäftserfolg ihm zu beidem verholfen hatte, darüber sprach man nicht, es war ja selbstverständlich.

Am Pfingstmontag lud er Anni Greve ein, mit uns an Stelle ihres Vaters, den ein Telegramm vorzeitig heimrief, an Bord zu gehen. Er zwinkerte mir dabei zu, als hätte er meinen heimlichen Wunsch erkannt, Anni mit meiner Segelei zu imponieren. „Aber nicht aufs offene Meer“, bat ihre Mutter, und mein Vater versprach es ihr. Wir Jungs jedoch steckten die Köpfe zusammen, der Bodden hing uns zum Hals heraus, vom letzten Sommer her kannten wir jeden Winkel. Die „Nordstern“ brauchte ein anständiges Ziel. Wenn schon nicht Saßnitz oder die Seebrücke von Binz – die Greifswalder Oie musste es wenigstens sein.

Als wir nach dem Mittagessen im Gasthaus von Vilm mit dem Beiboot zur Jacht übersetzen wollten, die draußen dümpelte, legte am Steg der Käpten Dippel mit seinem Kutter aus Lauterbach an. Von ihm erfragten wir, wie man den Hafen der Insel Oie anläuft, in der stillen Hoffnung, dass der Südostwind uns leichter dorthin als nach Peenemünde bringen würde. Lieber nicht, sagte mein Vater, da liegt ein Gewitter im Westen. „O wat“, winkte Dippel ab, „ehe dat rup kömmt, sünd ji lang door.“

Die Frage blieb offen. Unter der Küste von Mönchgut kreuzten wir gegen den schlappen Südost an. In der Hagenschen Wiek lag ein kleines Kriegsschiff, der Artillerie-Tender „Fuchs“ mit seinen vier Geschützen. Vater befahl zu grüßen, und ich zog die Flagge des Stralsunder Heimathafens hoch. „Seefahrt ist Not“, rief er, worauf Manfred den Kaiser zitierte: „Deutschlands Zukunft liegt auf dem Wasser!“ Das waren so unsere Scherze, respektlos, doch letzten Endes glaubten wir daran. Vater war Leutnant der Reserve und, wie jeder gute Deutsche, ein Patriot.

Aber diesmal sank ihm der Mut. Nahe dem Zicker See blieb der Wind weg, am Horizont kroch es dunkel hoch. Vater wollte in diesen Nothafen rudern, um das Gewitter abzuwarten. Wir jedoch murrten. Die „Nordstern“ ist eine Segeljacht mit zwölf Zentnern Blei im Kiel. Was werden die Leute sagen, wenn wir rudern. Ja, wenn wir eine Maschine hätten wie der Stralsunder Oberfischmeister! Doch mein Alter nahm einen Riemen und fing an, das träge Wasser umzurühren. „Über allen Wimpeln ist Ruh', auf allen Segeln spürest du kaum einen Hauch“, sagte er zu mir. „Der Albert rudert vernünftig, warte nur, künftig ruderst du auch.“ Wir fühlten uns vor Anni blamiert, machten das Beiboot klar und schleppten mühsam die Jacht – allerdings südwärts, bis unter Thiessow.

Auf dem Thiessower Haken kräuselte sich die See, Wind sprang auf, Nordwind. Jubelnd stiegen wir wieder ein, das Wasser rauschte am Bug, knapp acht Seemeilen vor uns lag die Oie, in einer Stunde würden wir dort sein, gefolgt von Donnergrollen. Ein Wagnis, ein Wettlauf mit dem Wetter. Anni schien stark beeindruckt. Vor ihren Augen hatte ich mich gegen Vaters Schwanken durchgesetzt. Ohne sie hätten wir uns wohl kaum in dieses Abenteuer gestürzt.

Bald türmten sich hinter uns, bis zu 45 Grad Höhe, prachtvolle Gewitterwolken, die Ränder von der Sonne vergoldet. Je näher wir dem Ziel kamen, desto flauer wurde mir. Das Wetter zog um ganz Rügen, es kreiste uns ein, denn auch über der pommerschen Küste stand eine schiefergraue Wand mit gelblichen, scharf hochgekämmten Fransen: ein Zeichen für Sturm.

Wir passierten die Signaltonne zwei Meilen vor der Oie. Verblüffend rasch kam der Abend. In dem Zwielicht blitzte der Leuchtturm auf und, ein Stück südlich, das Hafenfeuer. Gott sei Dank, es wies uns die Einfahrt. Schon lag sie dicht vor uns, da setzte der Wind aus. Wie ein Bündel Pfeile waren flockige Wölkchen, mir wohlbekannt, jetzt über uns. Wir hatten das Rennen verloren. Ohne dass ein Wort fiel, senkte ich die Gaffel, ließ das Großsegel herunter und zurrte es fest. Vater deckte das Cockpit ab, Manfred verteilte mit zitternden Fingern das Ölzeug.“ Und damit zu den ausführlicheren Vorstellungen der anderen vier Sonderangebote dieses Newsletters.

Erstmals 1995 veröffentlichte der Mitteldeutsche Verlag mdv den Roman „Piratenspiele“ von Harry Thürk: Es beginnt mit einer Ladung „Hund“, wie in eingeweihten Schieberkreisen waffenfähiges Plutonium genannt wird. Aus unüberschaubaren russischen Kanälen soll es auf einem umgeflaggten ostdeutschen Schiff nach Südostasien geschmuggelt werden. Aber es kommt nie an. Beteiligte an dem Geschäft, der alte Kaufmann Iskander aus Johore, sein Schützling, die schöne Mara Toyabashi, und andere werden zusammen mit dem geriebenen Zwischenhändler Igor Sotis in Berlin in ein tödliches Abenteuer gestürzt.

Ein ebenso illustres wie kriminelles Ensemble internationaler Geschäftemacher findet sich in diesem Roman von Harry Thürk zusammen. Der Autor führt die Skrupellosigkeit vor, mit der heute Gewinnmacher rund um den Erdball ihre Piratenspiele betreiben, wie sie vermeintliche oder echte Gegenspieler kurzerhand ausschalten. Ob es der tatsächliche Pirat Dando ist, der in der Straße von Malakka Schiffe ausraubt, ob der Armenier Viktor Sagarajan, der von Berlin aus überflüssig gewordene Ostblock-Waffen verhökert, oder der Indonesier Tobin, der für seinen Betrug die strengen Rauschgift-Bestimmungen Singapores nutzt - sie alle sind Produkte einer veränderten Welt, in der Moral zu einem leeren Wort verkommt. Harry Thürk, Autor vieler erfolgreicher Romane, leuchtet eine Szenerie aus, die den Leser mit dem, was es in ihr an krimineller Energie zu finden gibt, immer wieder überrascht. Zwischen Berlin und Singapore, zwischen Wien und dem winterlichen Hafen von Riga spielt die turbulente Handlung dieses Romans, der erstmals kurz vor der Jahrtausendwende erschienen war. Hier der Beginn dieser „Piratenspiele“:

„1. Kapitel

Der Tag hatte mühsam und unerfreulich angefangen.

Zuerst die lange Fahrt mit dem Dienstwagen von der Wohnsiedlung am Stadtrand Rigas bis fast an die Gegenseite, wo die Fabrik stand, und dazu noch zwei Unterbrechungen, als einmal die Zündung aussetzte und danach an einer Kreuzung der Kühler zu dampfen begann.

Während sich Kobzew am Straßenrand die Füße vertrat, unmutig über das feuchtkalte Nieselwetter des nahenden Frühlings, der ziemlich zögerlich kam, fluchte der Fahrer auf lettisch, damit die Umstehenden nicht provoziert wurden, dass die alte Mühle eben schrottreif sei. Er fluchte laut genug, um die Leute davon abzulenken, dass er einen Russen fuhr. Dann, in der Fabrik, die Versammlung. Von Letten einberufen, ohne formale Genehmigung der Direktion. Ein so genanntes Komitee für nationale Unabhängigkeit stand dahinter: Nach fünfzig Jahren sei Lettland nun endlich wieder ein freier Staat. Deshalb müsse mit dem Schwebezustand Schluss gemacht werden, der das Land immer noch mit rund dreißigtausend russischen Soldaten belastet. Sie sollen endlich nach Hause gehen. Mit ihnen all jene Russen, die in ihrem Gefolge nach Lettland gekommen waren, um hier zu kommandieren, um sich zu bereichern, um die Einheimischen zu erniedrigen, und die jetzt den Anschein zu erwecken versuchten, sie seien es, die ungerecht behandelt würden. Nur weil man sie aufforderte, dorthin zurückzugehen, woher sie vor geraumer Zeit gekommen seien, ungerufen. als Okkupanten, die ihren Raub der baltischen Länder mit jenem Herrn Hitler vereinbart gehabt hätten...

Der ganze politische Wust, der in diesen Tagen wieder und wieder hochkam. Und Kobzew, als Direktor, war gezwungen gewesen, sich das alles anzuhören. Höflich zu bleiben. Konnte nicht, wie in alten Zeiten, zum Telefon greifen, die „Organe“ anrufen, auf dass sie für Ordnung sorgten. Musste nach außen hin erkennen lassen, dass er für den Unmut seiner lettischen Arbeiter und Techniker Verständnis aufbrachte. Die ganze Sache sollte wohl noch mehr angeheizt werden, das erkannte er aus den aufeinander abgestimmten Zwischenrufen. Kein Wahlrecht für Russen. Keine Pässe. Erhöhung des Mindestmonatslohnes, für den man gegenwärtig auf dem Schwarzmarkt etwa ein paar Schuhe kaufen konnte. Keine Erhöhung für Russen. Räumung des Kriegshafens Libau. Übergabe der Besatzerquartiere an Wohnungssuchende Letten...

Aber die Versammlungsleitung fing - diesmal noch, und wohl gewollt - den Tumult geschickt ab, indem sie die Zurufe zu einer Art Resolution bündelte, über die dann abgestimmt wurde. Es gab nur eine Handvoll Enthaltungen. Wie es schien, sollte die Zusammenkunft noch nicht zum Sturm ausarten. Auf seinem Schreibtisch in dem gediegen eingerichteten, mit Wandteppichen aus Südrepubliken geschmückten Büro fand Kobzew dann die aus dem „Baltic Observer“, einer neuerdings in englischer Sprache erscheinenden Zeitung, herausgerissene Karikatur: Der sagenumwobene lettische Bärentöter Lacplesis, wie er mit dem Schwert auf den dreiköpfigen Drachen eindrischt. Die Köpfe mit den Inschriften „SU“, „KPdSU“ und „KGB“. Er schmiss den Wisch zornig in den Papierkorb. Die Produktion hatte er vor geraumer Zeit schon zurückfahren lassen, auf etwa die Hälfte. In Russland gab es keine Käufer, und im Ausland hatte man keine Märkte mehr, wenn man davon absah, dass Kobzew die Chance wahrgenommen hatte, an den laschen Kontrollen vorbei einiges sozusagen „privat“ zu exportieren. Bis vor einigen Monaten war der gesamte Absatz von Moskau aus dirigiert worden, jedenfalls soweit die Moskauer überhaupt die Zahlen kannten. Zuletzt war das so gegangen: Kobzew meldete das, was er nicht „privat“ absetzen konnte, als Produktionsergebnis, und irgendein Außenhandelsbüro in der Metropole besorgte dann den Verkauf. Niemand erfuhr, wohin die Erzeugnisse gelangten, geschweige denn, was sie einbrachten. Dabei handelte es sich um hochwertige Artikel der Elektronik, besonders um Bauteile, die bis vor kurzem noch strenger Geheimhaltung unterlegen hatten. U-Boote brauchten sie, Raketen. Panzerkanonen, Kampfflugzeuge. Doch da war das große Loch entstanden, unbekannte Größen taten sich auf, nachdem man offiziell mit den Amerikanern vereinbart hatte, dieses oder jenes abzuschaffen. Für die Bereitschaft, das zu tun, oder es wenigstens offiziell anzukündigen, stand den neuen Politikern bare Valuta ins Haus, also gab es Bestimmungen zur Reduzierung der Produktion.

Ausweichen hätte man auf moderne Unterhaltungselektronik können, das war auch der erste Gedanke Kobzews gewesen, als die Dinge sich neu darstellten. Nur - wer heute ein leistungsfähiges elektronisches Gerät haben wollte, und wer imstande war, es auch zu bezahlen, kaufte sowieso auf dem Schwarzmarkt gegen Devisen Erzeugnisse von Weltfirmen aus Japan, Holland, Deutschland.

Die Misere, geschmückt mit der neuen Losung von der Marktwirtschaft und den leeren Sockeln der alten Denkmäler, den neuen Fahnen in den lettischen Farben, war vollständig. Kobzew hatte keine Antwort darauf. Niemand hatte eine. Jeder musste eine für seine eigene Person finden, das war die neue Lage: Rette sich wer kann! Aus dem brodelnden Lettland weg. Hinein in das, was die paar Moskauer Schlauköpfe mit ihren Harvard-Diplomen heute Marktwirtschaft nannten. Aber gefälligst dort, wo sie lief, nicht in dieser auseinander fallenden Union! Kobzew vertraute nur auf sich selbst. Hol der Teufel diesen ganzen so genannten „Umbau“ der Gesellschaft, den der Kerl mit dem Klecks auf der Stirn begonnen hatte, indem er behauptete, nur so sei die Sowjetunion zu retten! Jetzt existierte sie schon nicht mehr, und der mit dem roten Klecks reiste mit der aufgehaltenen Hand durch die westlichen Lande, um ein bisschen Geld für das einzusammeln, was er eine Stiftung nannte und was wohl hauptsächlich ihn selbst und ein paar Vertraute am Leben erhalten sollte. Keine so schlechte Art, die Misere zu überstehen. Kobzew griff aus der Tasche eine Schachtel Marlboro, brannte eine der Zigaretten an. Wenigstens ein Plus: Die Zigaretten sind besser geworden!

Er drückte die Sprechtaste auf dem Schreibtisch und sagte: „Fräulein Marakis, ich möchte jetzt meinen Kaffee.“

Die Blondine mit den ausladenden Hüften und den blauen Kulleraugen, die täuschend unschuldig blickten, erschien ein paar Minuten später und knallte das Tablett mit Kännchen und Tasse auf den Schreibtisch. Unter anderen Bedingungen hätte der notorische Junggeselle Kobzew mit ihr längst ein Verhältnis gehabt, aber er hatte früh genug von ihr angedeutet bekommen, dass sie als patriotische Lettin eine Affäre mit einem Russen bestenfalls noch als Vergewaltigung betrachten könnte.“

In dem E-Book „Alle Abenteuer des Uwe Reuss“ sind drei Bücher von Wolfgang Schreyer enthalten: Erstmals 1981 war im Verlag Das Neue Berlin „Die Suche oder Die Abenteuer des Uwe Reuss“ erschienen, 1987 ebenfalls dort „Der Fund oder Die Abenteuer des Uwe Reuss“ und 2001 im BS-Verlag Rostock „Der Verlust oder Die Abenteuer des Uwe Reuss“: Hamburg, Frühjahr 1979. Uwe Reuss, als Chef einer Nordsee-Bohrinsel kürzlich entlassen, nimmt die Suche nach der Tochter seines besten Freundes auf: Gina Dahlmann ist mit einem verheirateten Grundstücksmakler angeblich nach Übersee geflogen und dort verschollen. Amateurdetektiv Reuss folgt der verwirrenden Spur; doch was treibt ihn an?

Auf bizarren Umwegen endlich am Ziel, merkt Reuss, dass ihn, den Jäger, von den Gejagten wenig trennt. In der Weite des Ozeans und im Wagnis der Freiheit fühlt er sich den anderen und dem Sinn seines Lebens plötzlich nahe.

In seinem Fluchtgepäck, zufällig auf dem Flugplatz vertauscht, findet er statt der letzten jämmerlichen Habe einen Berg Bahama-Dollars. Den Koffer zurückgeben oder ihn als gerechten Ausgleich, als Geschenk des Schicksals nehmen? Er riskiert es in einer Schatzsuche, um aus dem kleinen Fund den großen Wurf zu machen, den Volltreffer seines Lebens?

Liegt da nicht an einem verlassenen Ort im Pazifik von alters her Piratengold? Und der Kirchenschatz von Lima, anno 1822 beim Rückzug der Spanier aus Peru versteckt? Dazu noch das Beutegut eines deutschen Hilfskreuzers, der hier im April 1916 nach erbitterter Gegenwehr sank? Ist die Karte von Isla del Coco authentisch, die das Versteck des Prisenguts nennt?

Schwungvoll beginnt Uwe Reuss mit Linda, seiner nächsten Partnerin, ein neues Leben. Sie fassen Fuß auf Navassa und betreiben dort ein Feriendorf. Bis es ihnen dämmert, dass dies nur fremde Interessen deckt: US-Rauschgift-Bekämpfer, internationale Drogenhändler, übermächtige Finanzjongleure oder Waffenschieber?

Da bleibt nur rascher Rückzug auf die friedliche Insel Grand Turk. Doch dem Spiel der Gewalten hält auch diese Ausweich-Existenz am Ende nicht stand. Wieder zieht die tragische Gestalt des Kubaners Sergio Figueras das Paar in den Strudel bitterer Ereignisse. Und so gehen sie los, die Abenteuer des Uwe Reuss – mit einem merkwürdigen Traum:

„1

Dieser Traum! Es war Reuss, als habe er den schon mal geträumt. Der überschwemmte Auenwald, den kannte er doch, eine versunkene Welt… Bei dem Versuch, sich zu erinnern, zerfiel die Szene, noch aber stand ihm dies vor Augen: durch umspültes Buschwerk war er gerauscht, im Zweierfaltboot, und Stämmen ausgewichen, um die gurgelnd Wasser schoss. Dann der Ruck, man saß fest, in grauem Gehölz, verkrustet von Treibgut, bärtig, ohne Laub – Frühlingshochwasser, das schon fiel. Die Strömung im Rücken, unfähig, mit dem Paddel freizukommen. Der Partner hinter ihm rief, er solle aussteigen, das Boot abstoßen. Reuss wusste auch im Traum ganz gut, dies wär Sache dessen gewesen, der das verlangte und den er nicht recht sah. Schließlich saß der am Ruder, hatte es verpatzt. Trotzdem wand Reuss sich heraus, und während er, auf das schwankende Boot gestützt, bis zum Hals einsank, hörte er eine Melodie, grell, gequetscht, tremolierend, ein Trompetensignal, dem er einfach folgen musste. Er stieß sich ab, das Wasser umfing ihn, trug ihn aus dem Gestrüpp ans Licht.

Aus. Kein Schluss. Das Boot war weg gewesen. Die Tonfolge konnte er nicht wiedergeben, obwohl sie ihm bekannt erschien. Der Partner, das konnte Dahlmann sein. Zwar war er mit dem nur gesegelt, seine Paddlerzeit lag weit zurück. Doch Träume durfte man nicht wörtlich nehmen, dieser hier bedeutete vielleicht: Dahlmann verpfuschte etwas an Bord, Reuss bog es wieder hin. Nur an Bord. An Land verpfuschte Dahlmann so leicht nichts, da war er clever und beherrscht, ihm durchaus überlegen.

Keine Post, nur Prospekte und die Zeitung – Anflug von Ärger, schon abstumpfende Enttäuschung. Mobil und Odeco ließen sich reichlich Zeit mit seinen Bewerbungen. Gut, sollten sie, Reuss eilte es ja auch nicht, mit dem fortzufahren, was er seit so vielen Jahren tat. Aber zu irgendeiner Antwort müssten sie doch fähig sein?

Beim Kaffee erfreuten ihn die Sonnenkringel an der Wand. Zum Fenster wehte Flussgeruch herein, das Summen und Tuten der Schlepper draußen auf der Fahrrinne. Das Radio versprach milde Tage nach dem Jahrhundertwinter: zwischen einem Tief bei Irland und einem Hoch über Finnland wird mäßig warme Luft herangeführt, Südostwind vier bis fünf, Segelwetter; und noch kaum ein Sportboot im Wasser… Druckfrisch duftendes Papier. Die Folgen des Reaktorunfalls in Harrisburg. Der Bundeskanzler in Brasilia, der Schah auf den Bahamas. Kampala genommen, Idi Amin auf der Flucht. Aufständische in Nicaragua besetzen die Stadt Esteli. Graf Lambsdorff nach Oslo gereist, ein Deminex-Direktor aus seiner Begleitung sagt vor der Presse: Um mit den Norwegern richtig ins Ölgeschäft zu kommen, müssen wir hier eine runde Milliarde investieren.

Das war neu. Deminex, eine Tochtergesellschaft der Veba. Reuss sah genauer hin. Nach dem Ausfall des Öls aus dem Iran, hieß es, hoffe Bonn auf Norwegen, auf dessen Lagerstätten unterm Meeresgrund. Künftig könne Norwegen ein Fünftel des westdeutschen Bedarfs decken, falls es nur an die Bundesrepublik verkaufe. Allerdings wünsche Oslo Investitionen, nur gegen neu zu schaffende Arbeitsplätze tausche es Bohr- und Förderrechte in seinem Sektor der Nordsee. Derzeit pokerten 47 Erdölfirmen um 15 Konzessionsgebiete; gut im Rennen läge Deutschlands Deminex – offenbar dabei, Schürfrechte an sechs Blöcken des norwegischen Sockels zu erwerben.

Reuss schob das Geschirr zusammen. Endlich wachten die Burschen auf. Der Schah hatte gehen müssen, damit sie munter wurden und aufhörten, vor der eigenen Küste herumzustochern, im nassen Dreieck, in dem schon Kaiser Wilhelms Kriegsflotte gescheitert war. Jetzt also stieg man ein, die Veba wollte in Norwegen Autoteile produzieren, Siemens technisches Porzellan, Hüls Kunststoffe, BMW versprach Stoßstangen, Porsche Radfelgen zu beziehen, selbst die deutsche Meeresforschung war dabei… Da hatte der Wirtschaftsminister aber Dampf gemacht.

Das Telefon, die Universitätsklinik. Man verband Reuss mit dem Professor Dahlmann. Nach ein paar Scherzen sagte der, er müsse Reuss noch heute sehen, ja, um vier sei er fertig und hole ihn ab auf dem Weg zum Club. Es klang unaufschiebbar, vermutlich wollte Dahlmann seine Jacht flottmachen lassen, weiter nichts. Was er auch tat, er tat es entschieden, stets war es dringlich, und es gelang ihm, dieses Gefühl auf andere zu übertragen. Eine Gottesgabe. Wer es schaffte, sich ständig derart ernst zu nehmen, der hatte das Zeug zum Erfolgstyp.

Dahlmanns Gehabe hatte Reuss verstimmt. Es ließ ihn seine Unzulänglichkeiten spüren. Er konnte das ja nicht so gut, wurde von solchen Männern – auch wenn das seine Freunde waren – leicht eingewickelt, überfahren. Er hatte nun keine Lust mehr, den Traum Dahlmann zu erzählen. Es war sowieso klar, was der sagen würde, falls er überhaupt zuhörte. Träume, würde er erklären, seien der Ausdruck geheimer Wünsche, für den Laien undurchsichtig, weil verschlüsselt durch Selbstzensur und eine archaisch-infantile Bildersprache, die nur dem Fachmann etwas sage, also ihm… Die glatte Sicherheit der Vorlesungsstimme, Reuss hatte sie im Ohr.

Nach Dahlmanns Meinung waren die meisten Traumbilder einfach Sexualsymbole. In diesem Fall standen Wald und Gebüsch natürlich für die Genitalbehaarung, während das Faltboot… Ja, ein Faltboot konnte wohl beides sein, männliches Glied der Form wegen, es bohrte sich auch ein, oder weibliches Organ, denn es öffnete sich dem Sportler. Doppeldeutiges beflügelte nur Dahlmanns Analyse. Kam Wasser ins Spiel, war der Geburtsakt nicht fern. Entweder man fiel hinein oder man stieg heraus; man zog wen aus dem Wasser oder wurde selbst geborgen, was eine Mutterbindung ergab. Und so weiter. War Dahlmann erst in Schwung, stoppte ihn keiner.“

Auch dieses E-Book „Die Haifischbande auf Zeitreise“ von Jan Flieger präsentiert gleich mehrere Bücher des Autor, die alle im Arena Verlag Würzburg erschienen sind: erstmals im Jahre 2000 „Schatzsuche auf der Totenkopfinsel“ und „Verfolgung durch die grüne Hölle“ sowie erstmals 2001 „Das Grab des Pharaos“ und „Duell mit dem Tyrannosaurus“: Julia und Vanessa, Long Basti und Specki gehören zur Haifisch-Bande, die ihr Domizil in der alten Fischfabrik hat. Das Wahrzeichen ihrer Clique ist die Fahne mit dem Haifisch. Heute ist ihnen langweilig und daher gehen sie zu Old Krusemann, dem alten Seebären. Der besitzt eine geheimnisvolle Glaskugel, über die er allerdings nichts sagen will.

Aber dann erfahren sie doch, dass diese Glaskugel das größte Geheimnis birgt, das Old Krusemann kennt. Das allergrößte. Die Glaskugel ist eine Zeitkugel, mit der man an jeden Ort und in jede Zeit reisen kann. Und auch wenn es Julia und Vanessa, Long Bast und Specki anfangs natürlich nicht glauben wollen, probieren sie es aus und begeben sich auf ihre erste Zeitreise zu den Piraten. Und dort erleben sie gefährliche Abenteuer.

Nachdem sie es einmal ausprobiert haben, starten Julia und Vanessa, Long Basti und Specki von der Haifisch-Bande wieder mit Hilfe der Zeitkugel von Old Krusemann, dem alten Seebären, zu ihrer zweiten Zeitreise. Die Anregung für das Ziel ihrer zweiten Zeitreise stammt von Vanessa, die in der Schule einen Vortrag über ägyptische Grabräuber halten soll.

Wie wäre es da, wenn man sich dort einfach mal persönlich umsieht. Und schon bald sind die vier Zeitreisenden unterwegs ins alte Ägypten. Und auch dort erwarten Julia und Vanessa, Long Basti und Specki wieder gefährliche Abenteuer, aber auch eine wunderbare Freundschaft.

Ihre dritte Zeitreise führt Julia und Vanessa, Long Basti und Specki von der Haifisch-Bande wieder mit Hilfe der Zeitkugel von Old Krusemann, dem alten Seebären, zu den Maya. Eine große Maya-Ausstellung im Stadtmuseum hatte ihre Aufmerksamkeit geweckt. Noch neugieriger aber waren sie geworden, als sie in der Ausstellung erfuhren, dass es sich bei der dort in einem Film gezeigten Skulptur des berühmten Regengottes Chac um eine Fälschung handelt. Aber wo ist das Original?

Natürlich wollen es Julia und Vanessa, Long Basti und Specki finden und fliegen wieder durch die Zeiten zu den Maya. Tatsächlich finden sie dort die gesuchte Skulptur, kommen aber auch wieder in allergrößte Schwierigkeiten.

Wieder, diesmal schon zum vierten Mal, gehen Julia und Vanessa, Long Basti und Specki von der Haifisch-Bande auf Zeitreise. Wieder sind sie mit der Zeitkugel von Old Krusemann, dem alten Seebären, unterwegs. Aber diesmal fliegen sie soweit zurück wie noch nie zuvor - in das Land der Dinosaurier. Und diesmal wird es auch noch gefährlicher als während der anderen drei Zeitreisen zu den Piraten, in das alte Ägypten und zu den Maya.

Aber diesmal wollen die vier Zeitreisenden auch unbedingt einen Tyrannosaurus Rex treffen und ein „Jahrhundertfoto“ des Dino schießen. Denn vielleicht sahen die Saurier damals ja ganz anders aus als die Wissenschaftler heute behaupten. Ob sie Old Krusemann auch diesmal wieder noch rechtzeitig zurückholen kann? Hier ein kurzer Auszug aus dem Abenteuer mit den Piraten:

„Piratenkapitän Schwarzbart

Vorsichtig lugt Vanessa hinab. „Hypergalaktisch“, flüstert sie aufgeregt. „Da unten ist Schwarzbart! Der Superpirat! Es ist also doch wahr! Mensch, Julia, wir sind auf Schwarzbarts Schiff!“

Und wirklich: Da steht der Piratenkapitän. Vanessa kennt ihn aus unzähligen Piratenbüchern. Er trägt einen blauen Rock und hat einen schwarzen Dreispitz auf dem Kopf. In seinen Bart sind kleine Zöpfe geflochten, die nach allen Seiten abstehen. Und um den Hals trägt er eine Kette aus Haifischzähnen. Sie sind von einem weißen Hai, den Schwarzbart eigenhändig erwürgt haben soll, weiß Vanessa.

„Die Kette könnten wir für unsere Clique gebrauchen“, sagt Julia.

Vanessa nickt begeistert.

Die Piraten sind alle recht bunt angezogen. Einer hat ein zerrissenes weißes Hemd und längs gestreifte Hosen an, die unterhalb der Knie zerfranst sind. Im Gürtel trägt er eine Pistole. Ein anderer hat seine langen Haare durch ein lila Kopftuch gebändigt. Über dem nackten Oberkörper trägt er eine offene Lederweste. Ein Dritter trägt eine Wollmütze und eine speckige Lederweste über dem grünen Hemd. Im Gürtel seiner Kniehosen steckt ein langes Messer. Fast alle Piraten sind barfuß. An Deck beginnt das Leben.

Die Piraten würfeln.

Sie spielen Karten.

Sie trinken Rum.

Sie putzen ihre Waffen.

Sie gähnen ausgiebig.

Auf dem erhöhten Hinterdeck flattert ein Dutzend zum Trocknen aufgehängte Hemden. „Langweilig hoch hundert“, verkündet Vanessa. „Tag und Nacht auf einem Schiff, das ist schlimmer als Schule.“

Julia wäre jetzt viel lieber in der Schule.

„Auf dem Schiff dürfen die Piraten noch nicht mal streiten“, erklärt Vanessa. „Nur an Land. Da gibt es strenge Regeln.“

„Wo ist eigentlich die Piratenflagge?“, will Julia wissen.

Vanessa strahlt. „Die hissen sie nur direkt vor einem Gefecht. Ohne die Flagge könntest du denken, das ist ein friedliches Handelsschiff. Wenn du sie dann siehst, ist es zu spät.“

Ein Mann mit einem Holzbein und einer hohen grauen Kochmütze, die einmal weiß gewesen sein muss, humpelt übers Deck.

„Der Smutje“, erklärt Vanessa. „Frag nicht, was der für einen Mist kocht. Schlangen und Schildkröten. Und dazu gibt es dann trockenen Zwieback, auf dem schon der Schimmel sitzt.“ Julia schüttelt sich. „Gut, dass wir Essen mithaben.“

Vanessa grinst. „Die kriegen ihren Fraß nur runter, wenn er stark gewürzt ist. Oder sie essen ihn gleich im Dunkeln.“ Dann tönt sie plötzlich los: „Ich habe eine tolle Idee!“

Julia blickt Vanessa neugierig an. „Und?“

„Wir klauen dem Schwarzbart die Kette mit den Haifischzähnen! Jeder aus der Clique kriegt einen Zahn. Den kann er dann immer an einem Halsband tragen. Als Talisman.“

„Und wie willst du das machen?“

Vanessa verdreht genervt die Augen. „Wir finden schon eine Gelegenheit.“ Sie beginnt intensiv auf einer Haarsträhne zu kauen. „Ich schleich nachts runter, wenn die alle pennen, und dann nichts wie rein in seine Kabine.“

Julia schüttelt entschieden den Kopf. „Das ist viel zu gefährlich. Der hört dich doch.“

„Döskopp!“, schimpft Vanessa. „Der schnarcht bestimmt! Wie soll er mich da hören?“

„Das ist eine dumme Idee“, stellt Julia fest. „Wir wollen doch den Piratenschatz finden und nicht eine Kette klauen.“

„Winseltüte“, mault Vanessa. „Den Schatz finden wir noch extra.“

Plötzlich hören sie ein gewaltiges Geschrei an Deck.

„Die haben Long Basti und Specki entdeckt!“, stößt Vanessa erschrocken hervor.

„Oh nein!“, kommt es von Julia.

Die Piraten stehen in einem Kreis um Long Basti und Specki herum. Erstaunt mustern sie Speckis Brille und vor allem die Gletscherbrille von Long Basti. Überhaupt scheinen sie die Kleidung der Jungen seltsam zu finden.

Julias Augen sind ganz groß geworden. „Was werden sie mit ihnen machen?“

„Die brauchen immer Schiffsjungen“, beruhigt sie Vanessa. „Vielleicht müssen die beiden auch dem Koch helfen. Alles nicht so schlimm. Wir sind ja bald wieder weg.“

„Bisher habe ich noch kein Kribbeln gespürt“, sagt Julia nachdenklich.

„Kommt alles noch“, verspricht Vanessa. „Die Zeit läuft hier eben anders. Vielleicht ist eine Stunde bei uns hier so viel wie ein ganzer Tag.“

Julia bleibt vor Schreck der Mund offen stehen. „Du meinst, wir müssen so lange bleiben?“

Vanessa nickt. „Wir müssen zusehen, dass sie uns nicht finden. Piraten dulden keine Frauen auf dem Schiff! Wenn das Kribbeln kommt, ist es hoffentlich wieder Nacht, da können wir leicht nach unten klettern und die Jungs finden.“ Aber sie denkt: Old Krusemann kann uns jeden Augenblick zurückholen. Was tun wir nur, wenn es gleich kribbelt? Doch dann fegt Vanessa ihre Zweifel einfach beiseite. Old Krusemann wird schon den richtigen Moment erwischen. Da ist sie ganz sicher. Sie beugt sich wieder vor und beobachtet, was unten an Deck geschieht.“

Erstmals im Jahre 2000 veröffentlichte Rudi Czerwenka im Scheunen-Verlag Kückenshagen „Störtebekers Erben. Die abenteuerlichen Jugendjahre des Vitalienbruders und Likedeelers Johannes Engelbrecht“:

Vor wahrem historischem Hintergrund spielt diese Geschichte des Kaufmannsjungen Johannes Engelbrecht aus der Hansestadt Rostock. Als Kind und junger Mann kommt er mit den Helden jener Jahre, den Vitalienbrüdern zusammen, fährt auf Störtebekers Schiffen, erlebt viele Abenteuer, wird bei einer Seeschlacht verwundet und geht zurück an Land - seine Sehnsucht nach dem Meer bleibt jedoch in ihm wohnen. Er hilft seinen Freunden, wenn sie an Land sind und keiner so gut wie er Verstecke ausfindig machen kann, wo sie sich vor den Soldaten der Hanse verbergen können. Auch als Störtebeker und viele seiner treuesten Gefährten im Jahre 1401 in Hamburg geköpft werden, bleibt er den noch überlebenden Freunden früherer Jahre verbunden. Hier ein Bericht über das erste große Abenteuer des Rostocker Kaufmannsjungen:

„DIE ERSTE SEEREISE

Die Monate zogen übers Land und alles blieb, wie es war.

Jakob Engelbrecht redete zwar, wenn er zu Hause war, wiederholt davon, dass und wie er seinen Johannes alsbald auf den Ernst des Lebens vorbereiten wollte, aber er weilte selten in der Stadt.

Und wenn er sich mal vorübergehend in Rostock aufhielt, dann war sein Schiff unterwegs. Währenddessen tat die Mutter alles, um ihren Sohn noch möglichst lange unter ihren Fittichen zu halten. Im Herbst steuerte die „Arche Baltic“ wieder einmal den heimatlichen Hafen an, wurde entladen - und blieb. Das war merkwürdig, zumal auch die Koggen anderer Kaufleute diesmal lange vor etwaigen winterlichen Eisbarrieren anscheinend ungenutzt im Hafen vor sich hindümpelten.

Jochen Vöge wartete mit einer weiteren Neuigkeit auf: „Piraten haben im Hafen festgemacht.“

Es kam zwar öfters vor, dass die mit hanseatischen Kaperbriefen ausgestatteten Seeräuber ihre Beute in jenen Städten, in deren Auftrag sie fuhren, verhökerten. Hier wurden ihnen sogar Marktrechte eingeräumt. Besonders für die Jungen der Stadt boten derartige Anlandungen jedoch willkommene Abwechslungen. Daran konnten auch elterliche Verbote nichts ändern. Und Hanning machte hierbei keine Ausnahme.

Inzwischen kehrte auch der Vater von den regionalen Hafentagen aus Lübeck zurück. Über das, was sich währenddessen im Hafen abspielte, verlor er zunächst kein Wort. Er schmunzelte nur geheimnisvoll.

„Mach dich allmählich bereit!“, sagte er nur.

So lief auch Hanning hinunter zu den Landestegen.

Ein derartiges Gewimmel hatte er selten erlebt. Die Schiffe der Piraten lagen allerdings etwas abseits. Aber an den Fredekoggen wimmelte es von Trägerknechten, die ihre Lasten über schwankende Planken auf die dickbäuchigen Schiffe schleppten oder rollten und dort verstauten, Getreide- und Mehlsäcke, schwere Herings- und Salzfleischtonnen und Fässer mit Rostocker Bier. Was hatte das zu bedeuten? Jakob Engelbrecht konnte sich den drängenden Fragen seines Sohnes nicht mehr entziehen.

Seit Monaten wurde das hansetreue Stockholm von dänischen Truppen belagert. An eine Erstürmung auf dem Landweg war nicht zu denken, denn die Stadt lag auf einer Insel inmitten der verzweigten Ausflüsse des Mälarsees. So blieb den Dänen nur die Blockade. Lediglich der schmale Zugang zur Ostsee blieb frei von den Soldaten der dänischen Königin. Die fast ausschließlich deutsche Bevölkerung litt schon jetzt Hunger, und der Winter stand noch bevor. So hatten sich Rostock und Wismar entschlossen, den Stockholmern mit Viktualien, mit den erforderlichen Lebensmitteln aus der Not und damit über den Winter zu helfen. Darin waren sich die Städte Rostock und Wismar insgeheim einig geworden, wie meistens, wenn es galt, Bedrohungen gemeinsam abzuwehren. Denn Stockholm war das letzte Bollwerk im Norden der Ostsee, nachdem Königin Margareta nicht nur Dänemark beherrschte, sondern auch Norwegen erobert und mithilfe des schwedischen Adels sogar Schweden an sich gerissen hatte.

Mit diesem Wissen um die Hintergründe ausgestattet, schummelte sich Hanning auf die „Arche Baltic“, denn hier würde er sein Quartier beziehen müssen. Der bauchige Laderaum in der Schiffsmitte bot kaum noch Platz, war vollgepackt bis zum Unterbord. Im Vorschiff sah es nicht viel anders aus. Er öffnete die Tür zu dem hochgezogenen Steven und erblickte das Quartier der Schiffsleute, einen einzigen Raum für 30 oder mehr Männer. Er wandte sich ab und stakste über die gestaute Ladung hinweg zum Heckkastell. Die Zugänge zu den unteren Etagen waren verschlossen. Die kleinen Kammern darüber sahen etwas wohnlicher aus, waren mit Tisch, Stühlen und Bettpritschen ausgestattet. Doch auch dieser Anblick reichte nicht, um freudige Gefühle auszulösen.

Er verließ die Kogge und schlenderte zu den beiden Orlogschiffen. Zwei der Piraten wuchteten gerade eine schwere Truhe von Bord und luden sie auf einen zweirädrigen Karren, mit dem der eine der Burschen in Richtung Stadt davon schob. Hanning folgte mit gehörigem Abstand.

Auf dem Markt ließ der Kerl die Truhe herab und öffnete sie. Sofort sammelten sich Menschen um den etwa 25-jährigen Mann, der seine Waren wie ein geübter Marktschreier anpries. Breitbeinig stand er da in seiner roten Pluderhose, die schon bessere Zeiten gesehen hatte und deren Beinlinge in hohen, im Gegensatz zu der verschlissenen Hose neuen Schaftstiefeln steckten. Ein schwarzes Kopftuch bändigte seine blonde Mähne.

Die überwiegend jüngeren Schaulustigen kramten in der Kiste, zogen einzelne Stücke hervor, betrachteten sie und feilschten um den Preis.

Dörte Vöge spielte mit einem bunten Seidentüchlein. Der Pirat beobachtete sie.

„Schenk ich dir“, rief er. „Trag's im Gedenken an Jan Köpping, wenn mich die See längst geschluckt hat.“

Hanning, der soeben einen kleinen Dolch besah, den er aus der goldverzierten Lederscheide gezogen hatte, wurde ein bisschen eifersüchtig.

„Zeig mal her!“, sagte ein neben ihm stehender Junge.

Kaum hatte er die Waffe in den Händen, so wollte er damit davonspringen und drängte in den dichten Ring der Gaffer. Doch schon hatte ihn der Pirat an der grobleinernen Hemdbrust und verpasste ihm eine Maulschelle, dass das Kerlchen wie vom Blitz getroffen zu Boden fiel.

Der Mann stellte den ertappten kleinen Dieb wieder auf die Beine, besah die gerötete Gesichtshälfte, strich ihm fast väterlich das Haar zurecht und sagte: „Du musst noch viel lernen, vor allem, dass du dich nicht erwischen lässt.“ Hanning hatte den Dolch aufgehoben und wollte ihn zurückgeben.

„Behalt ihn“, sagte der Mann, der sich Jan Köpping genannt hatte. „Trag ihn in Ehren! Er kommt von Klaus Störtebeker.“

Die für Stockholm bestimmte Ladung war verstaut. Die fünf Rostocker Kauffahrer waren zum Auslaufen bereit. Im Engelbrechtschen Haus wusste man sehr wohl, dass diese bevorstehende Fahrt riskanter werden konnte als die gewöhnlichen Warentransporte über die Ostsee, trotz des Schutzes durch die beiden Orlogschiffe. Doch alle unterdrückten ihre Befürchtungen. Nur die Mägde wischten sich verstohlen die Augen, als sie das Abschiedsessen für den Hausherrn und dessen Sohn auftrugen.

„Keine Bange!“, sagte Jakob Engelbrecht und drückte seine Gattin an sich. „Bis Weihnachten sind wir wieder daheim.“

An einem nebligen Novembermorgen legte die kleine Flotte ab. Gemächlich ging es durch den Breitling Richtung offene See, wo die Wismarer warteten und sich anschlossen. Der Westwind griff zügig in die viereckigen Rahsegel und trieb den Konvoi zunächst auf Ostkurs voran. Störtebekers „Seetiger“, die blaue Flagge mit der goldenen Raubkatze am Mast, segelte voraus. Die acht schweren Fredekoggen folgten in Kiellinie. Drei weitere Orlogschiffe sicherten den Geleitzug seitlich ab.

Die Fahrt verlief ohne Zwischenfälle. Der Wind blies zwar recht kalt, doch Hanning verbrachte die meiste Zeit auf dem Heckkastell und genoss den freien Blick übers Meer und auf zeitweise vorüberziehende Land- oder Inselstreifen.

Als man auf Nordkurs drehte, war es mit der gemütlichen Seefahrt vorbei. Im Gotlandtief wurde es sogar stürmisch. Die See schäumte auf, und die tief liegenden Koggen rumpelten und knarrten unter dem Anprall der Wellen. Regen peitschte über das Oberdeck, und Hanning zog es vor, sich in der Kajüte zu verkriechen, die der Schiffsführer seinem Kaufherrn und dessen Sohn diesmal abgetreten hatte.

Doch dieser Rückzug unter Deck war ein Fehler. Auch der Vater saß merkwürdig teilnahmslos auf dem eichenen Lehnstuhl und hielt sich am Tisch fest, obwohl beide Möbel am Boden verankert waren. Obwohl er seit Stunden alles Ess- oder Trinkbare von sich gewiesen hatte, kaute er ständig wie eine Kuh vor sich hin. Hanning lag auf der Schlafpritsche, hatte die Decke über den Kopf gezogen, zitterte vor Angst und Kälte, hielt die Augen geschlossen und durchlitt dennoch jedes Auf und Ab des Schiffshecks. Diese erste Seefahrt seines Lebens würde gleichzeitig seine letzte sein. Das schwor er sich.“

Doch diesen Schwur wird Johannes Engelbrecht nicht halten können. Und das ist gut für Leserinnen und Leser, denn wir könnten sie sonst die Abenteuer des Rostocker Kaufmannsjungen mit Störtebeker und seinen Genossen erleben? Spannende Abenteuer sind da zu erwarten und es lohnt sich, „Die abenteuerlichen Jugendjahre des Vitalienbruders und Likedeelers Johannes Engelbrecht“ zur Hand zu nehmen. Gleiches gilt natürlich auch für die anderen vier Sonderangebote dieses Newsletters, die diesmal alle mehr oder weniger mit dem Meer zu tun haben. Viel Spaß beim Lesen, einen schönen Goldenen Herbst, blieben Sie auch in den nächsten Wochen weiter vorsichtig, vor allem aber schön gesund und munter und bis demnächst.

Übrigens soll Klaus Störtebecker vor seiner eigenen Hinrichtung am 20. Oktober 1401 in Hamburg der Legende nach mit dem damaligen Hamburger Bürgermeister Kersten Miles einen Handel geschlossen haben: Der Henker sollte diejenigen aus einem Spalier der Piraten verschonen, an denen der Enthauptete noch vorbeilaufen konnte. Buchstäblich kopflos sei Störtebeker noch an elf Männern vorbeimarschiert, bis er tot zusammenbrach. Ihr Leben konnte er angeblich trotzdem nicht retten, weil Miles sein Wort nicht hielt. Ob sich die Geschichte so zugetragen hat? Möglich oder unmöglich?