Es war ein bemerkenswertes und weithin diskutiertes Ereignis, als 1983 im Verlag Neues Leben Berlin die Druckausgabe von “Hoffnung für Dan“ von Klaus Möckel erschien: Es ist die bewegende Geschichte eines geistig behinderten Jungen, der weder hören noch sprechen kann und dem wegen seiner Schädigung auch die Gebärdensprache versagt bleibt. Innerlich isoliert, rebelliert er gegen alles, was ihm unverständlich erscheint. Die Eltern, die seine und ihre Situation erst allmählich begreifen, versuchen mit Geduld und Liebe, diese Schallmauer zu durchbrechen. Aus der Sicht der Mutter werden die oft verzweifelten Versuche geschildert, mit Bildern und Gesten eine Verständigung zu erreichen, dem ungebärdigen, hilflosen Kind und damit sich selbst eine Perspektive zu geben. Das Verhalten einer mitunter wenig verständnisvollen Umwelt verschärft die Lage noch.

„Hoffnung für Dan“ war eines der ersten Bücher, die sich in der DDR mit der Problematik solcher Menschen und ihrer Familien auseinandersetzten. Es wurde als ein Aufschrei empfunden, fand große Beachtung und führte über den Kreis der Betroffenen hinaus zu heftigen Diskussionen. Bis 1989 in fünf Auflagen erschienen, wurde es nach der Wende nochmals von einem bekannten Münchner Verlag als Taschenbuch publiziert, ist inzwischen aber längst vergriffen. Von seiner aufrüttelnden Wirkung, seiner Wahrhaftigkeit und Dramatik hat es bis heute nichts eingebüßt.

„Zehn Minuten mit der Straßenbahn, dann umsteigen und nochmals fünf Minuten fahren – ein kurzer Weg, trotz der Wartezeit am Anfang und zwischendurch. Kein Vergleich zu früher, als wir nach Steinberg mussten durch die halbe Stadt, ein gutes Drittel des Tages war schon wegen dieser zweimaligen Kutscherei weg. Der lange Weg von der Straßenbahnendhaltestelle zur Einrichtung ging in die Beine, und wenn der Junge sich abends sperrte, wusste man nicht, wie nach Hause kommen. Jetzt, na ja, irgendwie schafft man es schon. Irgendwie schaffte man es ja auch damals, selbst wenn er sich in den Schmutz kniete, in die Pfützen, so dass Hosen und Unterhosen pitschnass wurden, vor Dreck klebten, selbst wenn einen die Taxifahrer stehenließen, weil ihnen dieses Kind zu schwierig schien, wenn die Leute verständnislos, bedauernd oder indigniert zu einem herüberstarrten, wenn Dan sich mit all seiner Kraft dagegen stemmte, in die Bahn einzusteigen, wenn er brüllte und sich die halbe Fahrt über wie ein kleines Tier unter dem Sitz verkroch.

Ich erinnere mich an einen Abend, da er sich losgerissen hatte, und mitten auf die Straße lief. Sieben Jahre muss er immerhin gewesen sein oder acht. Ich konnte nichts dagegen tun; es geschah so überraschend, dass ich nicht zum Eingreifen kam. Er lief ohne erkennbaren Grund auf die Fahrbahn und legte sich lang auf den Bauch. Eine Riesenaufregung: Ein LKW rutscht mit quietschenden Bremsen auf ihn zu, der Gegenverkehr stoppt, nachfolgende Wagen hupen, eine Straßenbahn, zum Glück noch ein Stück entfernt, bimmelt wie verrückt, die Passanten bleiben stehen und schimpfen, eine alte Frau neben mir jammert wie aufgezogen „Ogottogottogottogott“. Der Fahrer des Lastwagens klettert gestikulierend und fluchend aus seiner Kabine; nein, es ist nichts passiert, Dan ist nicht zu Schaden gekommen, niemand hat sich bei dem jähen Bremsvorgang verletzt, nicht mal einen Auffahrunfall hat es gegeben. Nur mir stockt der Herzschlag, schmerzt mit einem Mal die linke Brustseite, und ich bringe kein Wort heraus. Weiß nicht, wie ich auf die Fahrbahn komme, jedenfalls muss ich ziemlich blass aussehen, denn der LKW-Fahrer, der drauf und dran ist, den Bengel zu vermöbeln (würde er's doch tun!), wird plötzlich ganz still. Er fasst mich am Arm und sagt: „Nun, nun, nun, junge Frau, beruhigen Sie sich, ist ja noch mal gut gegangen.“ Gut gegangen, na schön, auf seine Weise hat er recht, bloß mir ist hundsmiserabel. Ein Gefühl inneren Elends, das sich nicht in Worte fassen lässt. Die Leute drängen sich um uns, gaffen. „Was ist los, warum geht's hier nicht weiter?" Andere lassen ihrer Entrüstung freien Lauf, sparen auch nicht mit guten Ratschlägen: „Hat man so was schon erlebt; kann die nicht besser aufpassen; eine Tracht hat er verdient, dass er nicht mehr weiß, was hinten und vorn ist.“ Er aber, der Sünder, einen Blick wie ein König, liegt auf der Straße, ohne sich um den Trubel zu scheren. Nein, er ist nicht gewillt, klein beizugeben, das Feld zu räumen. Als dann die Dämme in mir endlich brechen und ich ihn voller Wut und Verzweiflung anbrülle, schüttle, zieht er bloß den Kopf ein. Völlig verspannt und verstockt, da helfen weder Schläge noch Zureden. Wir kennen das schon, es gäbe in dieser Situation nur ein Mittel: ihn eine halbe Stunde irgendwo einzusperren und zu sich kommen zu lassen. Aber wir sind ja unterwegs, mitten in der Stadt, und er liegt gut auf dem Asphalt. Ein warmer Tag, die Sonne scheint, ich erinnere mich genau. Ich versuche ihn am Arm zu packen, hochzuziehen - man glaubt nicht, was ein siebenjähriger Junge für eine Kraft entwickeln kann. Er macht sich steif wie ein Brett und knurrt vor Empörung. Schließlich packt ihn der LKW-Fahrer und schleppt ihn zurück auf den Fußsteig. Wo er gekränkt noch zwanzig Minuten hocken bleibt. Ich komme mehr tot als lebendig nach Hause, heule den ganzen Abend.“ Ein noch immer sehr bewegendes Buch.

Blickt ein Schriftsteller zurück auf sein Leben und auf sein Schreiben, dann liest sich das oft sehr spannend. Aber ein solcher autobiographischer Rückblick kann auch seine Tücken haben. Damit setzt sich Wolfgang Schreyer in seinen erstmals im Jahre 2000 bei der Das Neue Berlin Verlagsgesellschaft mbH erschienenen Buch „Der zweite Mann. Rückblick auf Leben und Schreiben“ auseinander: Wolfgang Schreyer erinnert sich seiner literarischen Anfänge. Der Autor bekannter Erfolgstitel überrascht das Publikum jetzt mit der schwungvollen Schilderung seines eigenen Lebens. Was wird aus dem Hitlerjungen von 1939? Ob im Elternhaus oder bei der Heimatflak, an der Front, in US-Gefangenschaft oder NKWD-Haft - auch an Albtraumorten treibt ihn der Wunsch, alles zu begreifen, was da geschieht, um es später stimmig zu erzählen. Magdeburgs Schwarzmarkt der 40er Jahre, das erste eigene Buch nebst Preisverleihung, Kämpfe mit der Zensur, Reisen nach Polen, in die Sowjetunion, nach Kuba, Portugal und in die USA: persönliche Dramen voller Anekdoten und exemplarischer Abenteuer. Aus mancher Begegnung oder Liebschaft, selbst aus dem Nachwende-Frust gewinnt Schreyer kostbare Erfahrung. Heute lockt es ihn mehr denn je, Menschen sichtbar zu machen - damit der Leser sich hier selbst wiederfindet: „... in Spiegelungen seiner eigenen Träume, Zweifel oder Ängste, so dass er all dem Großartigen, Komischen und Tragischen begegnet, aus dem, in wechselnder Mischung, unser Leben besteht.“

Wo Hoch- und Populärliteratur sich nahe sind, standen für DDR-Leser die Bücher Wolfgang Schreyers. Sieben davon wurden verfilmt. Sein Rückblick auf sechzig Schaffensjahre verblüfft durch Freimut auch im Privaten. Viele Kapitel lesen sich wie Thriller-Miniaturen: witzig, packend, handlungsprall, frech oder nachdenklich, nie klagend. Vom Hitlerreich bis zur Gegenwart ein sehr persönlich gefärbtes Bild unserer Zeit. Dazu ein Zitat von Stefan Heym, einem anderen berühmten DDR-Schriftsteller: „Ich kenne Wolfgang Schreyer seit langem, aus den DDR-Jahren und später. In dieser Zeit hat er sich von einem hochbegabten Abenteuer-Autor zu einem Philosophen entwickelt, der uns allen von seinem Reet-Haus in Ahrenshoop her eine Menge zu sagen hat. Davon legt sein Buch 'Der zweite Mann' gültiges Zeugnis ab.“

Und hier ein Auszug aus dieser spannenden Rückschau. Schauen wir gemeinsam mit dem Autor in einen „Dunklen Spiegel“: „Man muss sich erinnern, bevor das Vergessen beginnt. Nur, wie weit da zurückschauen? Es ist, als stoße jegliches Erinnern in grauer Ferne an eine Glaswand, hinter der manches noch sichtbar, vieles erahnbar, doch nichts mehr klar benennbar wird. Für mich baut sich die Wand um das Jahr 1930 auf. Was jenseits liegt an matten Bildern, vagen Gerüchen oder fremden Notizen und Berichten, das soll mich hier nicht kümmern. Mag es auch Sitte sein - weder mit meiner Kindheit noch mit der Familienchronik will ich den Leser plagen. Vor 45 Jahren, bei dem Versuch, in den Schriftstellerverband der DDR zu gelangen, wurde wie damals üblich auch nach der sozialen Herkunft gefragt, und ich schrieb: „Väterlicherseits Fleischer seit 1631“ (da waren Magdeburgs Kirchenbücher mit der ganzen Stadt verbrannt), „mütterlicherseits verarmter polnischer Adel“. Man riet mir zu mehr Ernst beim Ausfüllen von Fragebogen, doch weder ließ sich der Sachverhalt leugnen, noch hegte ich den Wunsch, ihm etwas hinzuzufügen ... Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Als Autor, zumal wenn das Glück dir lacht, meinst du, es sei leicht, den eigenen Werdegang zu schildern. Bald aber geht dir auf, das heißt ja, ständig mit der Eigenliebe, mit deinem Narzissmus in Konflikt zu geraten, weil es dich fortwährend drastisch auf deine Unzulänglichkeit hinweist. Du schiebst das also vor dir her - als letzten Stoff, der dir mit Sicherheit verbleibt. In Wahrheit zögerst du, fängst einfach nicht an oder fährst nicht fort, weil du im ersten Kapitel schon spürst, wie die Erzählkunst oder die Routine dich verlässt; es geht halt nicht aus dem Handgelenk. Dir ist, als ob du vor einen altersblinden Spiegel trittst und auf die trüben Stellen starrst, bestrebt, dich zu erkennen. Ein vages Bild, zerfließend im Wandel der Zeiten. Was siehst du wirklich, was legst du bloß hinein in das Gewirr dieser Flecken? Ja, dir ist klar, man neigt dazu, jedem, der schreibt - und noch dazu über sich selbst -, eine Absicht zu unterstellen.

Er will es schönen, das Porträt, der Hund! Unleugbar der Wunsch, da nachzubessern. Macht man nicht stets, worin man Übung hat? Der Retuscheur pflegt Garstiges zu tilgen. Kunst ist Weglassen, raunt sein Mephisto ihm zu. Er weiß ja, Ehrlichkeit kann gespielt sein, ein frischer Ton Kalkül - und ist es auch, wenn wie von ungefähr ihm Peinliches entfällt. Zwar wird das meiste auf der Welt für Geld getan, einiges zum Spaß, der nicht geringe Rest jedoch aus Eitelkeit. Ach, die Versuchungen des Stils, des Plauderns. der Lesbarkeit und Eleganz! Selbst Freunden erzählt man von sich selten das, was einem wichtig ist, zugunsten dessen, was man für lustig hält. Ein Hang zur Anekdote hebt den Reiz und senkt den Wert des Mitgeteilten. Glaubwürdig sein will jeder, der seinem Tun ein Gewicht beimisst, größer als das der eigenen Person. Verführbar also bist auch du, was treibt dich trotzdem an? Vielleicht die Freude am Bohren, dein Forscherdrang. Was du da ausgräbst an rein Privatem, es kann sich für den Leser zum Bild einer größeren Wirklichkeit weiten - der Welt von gestern, solange du nur nüchtern bleibst. Es gilt, sowohl aufrichtig als auch genau zu sein. Das Erste ist eine Tugend, das Zweite braucht Talent. Zusammen erst bringt dies uns der Sache näher, Punkt für Punkt. Ich hoffe, soviel Prägnanz zu entwickeln, dass aus meinen Skizzen ein Bericht, aus dem Rückblick ein Panorama wird.“

Aber Wolfgang Schreyer kann auch ganz anders, wie sein erstmals schon 1991 beim Dr. Ziethen Verlag Oschersleben veröffentlichtes Buch „Alpträume“ beweist -Dreizehn erotische Geschichten mit kriminellem Hauch: Ekstase sei machbar, sagt man uns: genital, klitoral, phänomenal – ganz egal; dem Autor dieser dreizehn Storys ist das schnurz. Statt Orgasmen vorzuführen, spürt er dunklen Süchten nach, der rätselhaften Chemie des Eros. Wonach dürsten seine Figuren? Ihr Intimleben enthüllt sich Zug um Zug. Erst die Schändung seiner Frau, nur in der Fantasie, macht zum Beispiel Heiner spitz. Ulrichs höchstes Glück wäre es, das blutjunge Weib seines Chefs prügeln zu dürfen, splitternackt. Magnus, der Starreporter, will ein scheues Reh, das sich ihm zwanghaft entzieht. Anja sucht die reife Freundin und findet leichtes Geld. Dem Psychiater Professor Winter geht nichts über ein Mercedes-Coupé; auch Blech kann erotisch sein. Ohne die Vorstellung, man erniedrige sie, hat Gabi keinen Höhepunkt. Wendelin will spüren, wie die Macht schmeckt, auf stinknormale Art ein Sadist auch er. Beklemmend geistert durch dreizehn bizarre Träume der Drang nach Unterwerfung, die Lust an geheimer Grausamkeit. Der Clou: All diese Triebtäter sind Menschen wie du und ich. Im Alltag sitzt ihre Maske fest, bis ihr Schöpfer, der einräumt, selbst nicht besser zu sein – daran rührt. Schreyer entblößt sie so gnadenlos, wie sein Intendant Striese den Star des Theaters, die bildhübsche Bella, auf die Bühne schickt.

Hier ein Stück daraus, welches Lust machen soll – Lust auf die lustvolle Lektüre der Schreyerschen Erotik mit kriminellem Hauch. Denken Sie zum Beispiel an „Yesterday“ … - ein aufschlussreiches Gespräch:

„Alles Warten nervt mich, ob nun vor der Sparkasse, beim Frauenarzt oder hier im Arbeitsamt. Zwar ist mir dieser Korridor vertraut seit Langem. Verflogen aber scheint sein alter Hauch - der Duft nach Bohnerwachs, kopiertem Papier und frisch gebrühtem Kaffee. Seit den 70er Jahren, als es noch aufwärtsging bei uns, hab ich den in der Nase. Jetzt quält mich der Ohrwurm aus dem Rekorder meines alten Autos, das draußen parkt: Yesterday, alt my trouble was so far away ... Schluss damit, das ist Nostalgie, hilft nicht weiter. Dieses solide Haus, einst erbaut für Hitlers Reichsarbeitsdienst, war nach dem Kriege schon mal Arbeitsamt, vor meiner Zeit. Dann, Anfang der 50er, zog die Bezirksverwaltung des MfS ein, baute es Zug um Zug aus, bis es doch zu eng wurde, tauglich nur als Kreisdienststelle, weil die Firma aus allen Nähten platzte und in den Großkomplex am Kroatenweg zog.

Endlich, ich bin dran, und wer empfängt mich? Friedhelm Gönner! Sie haben ihm das Balkonzimmer gegeben, was sein Gewicht unterstreicht. Er drückt mir die Hand und weist auf die Sitzgruppe unter dem Fleck, wo früher das offizielle Bild hing. Sein Blick streift an meinen Beinen hoch, als er mitfühlend sagt: „Die soziale Marktwirtschaft verändert unsere ganze Arbeitswelt. Sei clever, Inge, stell dich um, dabei helfe ich dir gern.“

Es liegt Jahre zurück, dass wir mal intim gewesen sind; noch aber springen Funken über, knistern auf der Haut. Friedhelm hängt an mir, obwohl ich nicht mehr die Jüngste bin; Rothaarige sind halt sein Fall. Er war damals gleich scharf auf mich, als ich frisch vom Studium aus Leipzig kam und hier bei der Pressestelle anfing. In der Walter-Rathenau-Straße, wo ihm die kleine Haftanstalt unterstand, der Zellentrakt mit den 40 Verwahrräumen - das Verlies, wie er zu scherzen pflegte, seinerzeit. „Besorg mir wenigstens eine ABM-Stelle jetzt.“

Friedhelm seufzt, einen Mischausdruck von Lüsternheit und Besorgnis im Gesicht. Sorge um sich selbst, um den eigenen Job, soll er für mich Ärger riskieren? „Sieh mal, du hast einfach zu früh hingeschmissen, Ingemaus, bist freischaffend geworden“, sagt er. „Da steht dir keine ABM-Stelle zu, so wenig wie Arbeitslosengeld ... Ja, das ist leider Fakt.“ Fakt ist auch, er schwimmt wieder oben. Wie geht das zu? Der Siegfried aus dem Nibelungenlied, dieser urdeutsche Held, hat in Drachenblut gebadet; das machte ihn unverwundbar, bis auf einen schwachen Punkt. Wo Friedhelm hineingetaucht ist, weiß ich nicht. Ihm hat wohl der Reißwolf im Kroatenweg das Bad ersetzt, im Durcheinander der Wende. Die Wirkung scheint dieselbe, und auch auf seinem Rücken klebt ein Lindenblatt.

„Wechsele das Geschäftsfeld“, rät er mir. „Politik ist passé, Mädchen. Selbst mit Stasi-Enthüllungen kriegst du keinen Fuß mehr auf die Erde.“ „Wer da auspackt, muss es büßen?“ „Er erntet ein Gähnen! Alles längst vorbei. Gott, wen kümmert das denn noch? Man hat andere Sorgen, es ist Platz für jeden, bloß man findet ihn nicht gleich. Ich etwa kann mir auch was Besseres denken, als Abteilungsleiter hier zu sein.“ „Im Landtag säßest du allerdings noch weicher.“ „Schon, aber ich bin nun mal auf diesen Platz gestellt.“ „Und da füllst du ihn aus, zum Wohle der Menschen.“

Er spürt den Unterton und stoppt mich mit seinem Blick. „Zurück zu dir, Inge. Pass mal auf, wir zwei lösen dein Problem. Dies ist die Stunde der leichten Unterhaltung. Wer überhaupt noch liest, der tut's zu seinem Spaß. Sei amüsant, schreib doch erotische Geschichten, mit 'ner Prise schrägem Sex ...“ Er dämpft die Stimme, in seinen Augen glitzert es. „Ein bisschen was mit Linksverkehr oder Wassersport, so was liegt dir doch, Schätzchen. Genau das wär die Marktnische für dich.“ Mir dämmert, was ihm jetzt vorschwebt, und dass er mit Wassersport nicht die Elbe meint.

„Klingt fast so, Helmi, als wolltest du Erinnerungen auffrischen?“ „Könnte doch hilfreich für dich sein, zum guten Zweck.“ Dieser Balzlaut! Er schafft es nicht, sein Gelüst aus der Stimme herauszuhalten; fast kippt die ihm weg. „Ja“, sage ich, „wenn mein Tonband dabei laufen darf, lässt sich drüber reden." „Tonband? Herrgott, Inge, wozu das?“ „Zur korrekten Auswertung im Dienste der Kunst.“ „Muss das sein? Du, da hört der Spaß bei mir auf.“ „Bloß zum Broterwerb, Helmi. Für den guten Zweck.“

Er fasst mich ins Auge, als argwöhne er, ich nähme ihn auf den Arm. Deutlich geht bei ihm die Jalousie herunter. „Na, dann lassen wir's lieber. Mitschnitt, weißt du, das geht zu weit. Ja, es hat mich gefreut, dich mal wieder zu sehen.“ „In dem Fall“, sage ich, „müssen alte Bänder her.“ „Wie meinst du das? Du hast doch wohl nicht damals ...“ „Nur manchmal." Ich zücke das kleine Tonband und schiebe es ihm zu. „Hör es dir in Ruhe an, ich hab's extra für dich überspielt.“

Friedhelm kreuzt die Arme vor der Brust. Über die Diskette hinweg starren wir uns an. „Was ist da drauf?“, fragt er endlich. „Dein Gestöhn?“ „Nein, das Band lief immer erst danach, wenn du Dampf abgelassen hast - den letzten Ärger im Amt. Hier die Leiche im Frauentrakt und der Anschiss vom Chef. Wie er dir mit Disziplinarverfahren und Degradierung droht, weil ihm gemeldet worden ist, du hättest das Weib getriezt und wärst schuld an dem Kurzschluss.“ „Was absolut nicht stimmte! Männer hatten überhaupt keinen Zutritt zum Frauentrakt, nicht mal ich als Hauptmann. Deshalb ist mir letztlich ja auch nichts passiert.“ „Außer der Strafversetzung in die Kreisdienststelle Havelberg, Helmi ... Ende unserer Liebe, für dich aber ganz gut: schön weit weg vom Schuss.“

Friedhelm trommelt auf dem Tisch und blickt drein, als fühle er sich erpresst. „Na ja", knurrt er, weiß wie eine gekalkte Wand, „das ist zwar alles Schnee von gestern, Mädchen - trotzdem will ich sehen, was man für dich tun kann.“ Noch Fragen?

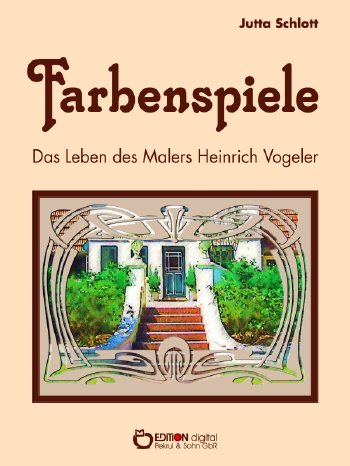

Der aktuelle Newsletter mit den Deals der Woche lädt auch zu zwei Büchern von Jutta Schlott ein. 1989 erschien im Kinderbuchverlag ihr Buch „Farbenspiele. Das Leben des Malers Heinrich Vogeler“, das doch kein Kinderbuch war: Für Heinrich Vogeler, einen Bremer Kaufmannssohn, gehörte das Zeichnen und Malen seit seiner Kindheit selbstverständlich zum Alltag. Skizzen vom Leben auf der Straße, Studien von Tieren und arbeitenden Menschen füllen seine Zeichenblöcke. Aber erst nach langem Zögern gibt Vogelers Vater - der den Sohn lieber als seinen Nachfolger gesehen hätte - sein Einverständnis, dass Heinrich die Akademie besuchen darf, um später einmal Maler zu werden. Schon als sehr junger Mann gewinnt Heinrich Vogeler Medaillen und Auszeichnungen. Das Gestalten von Büchern und Gegenständen, die Ausstattung von Wohnräumen und Bauwerken bilden seinem Lebensinhalt. Er wird ein gesuchter Künstler und mit Aufträgen überhäuft. Sein Name, verbunden mit dem von ihm gewählten Wohnsitz, gilt als ein Markenzeichen: Vogeler - Worpswede. Das Signum ist gleichbedeutend für edlen Geschmack, Gediegenheit und Eleganz. Dem vom Erfolg verwöhnten jungen Mann wird in seiner Liebe zu dem Mädchen Martha, wie er hofft, Vollendung zuteil. Drei Kinder wachsen heran. Es ist das Glück und es soll dauern.

Der Erste Weltkrieg, zu dem sich Vogeler als Freiwilliger meldet, wird zu einer tiefen Zäsur in seinem Leben. Seine Kunst steht nicht mehr im absoluten Mittelpunkt. Die Ehe mit Martha zerbricht. Der berühmte Künstler richtet auf seinem Wohnsitz, dem Worpsweder Barkenhoff, eine Kommune ein, er hilft den Kriegswaisen. Die Zeiten haben sich geändert, sie ändern auch den Heinrich Vogeler. Sein Lebensweg führt ihn von Worpswede nach Moskau, von Moskau nach Kasachstan ...

Heinrich Vogeler leistete Bleibendes in Buchgestaltung und Design und gilt als einer der wichtigsten Vertreter des deutschen Jugendstils. Jutta Schlott, die Autorin dieser Biographie, vermag es, von Schönheit und Harmonie im Leben des Künstlers zu erzählen, wie auch von schwerer Selbsterfahrung und der Suche nach dem, was Heinrich Vogelers Leben Sinn geben sollte: „Das Wahre“.

Hier ein Blick in den Anfang des zweiten Kapitels der „Farbenspiele“: „Am Abend des Totensonntages vor seinem sechzehnten Geburtstag saß Heinrich Vogeler in seinem Zimmer und versuchte, sich einen Text über die Obstbaumzucht einzuprägen. Es war ganz still. Kein Fuhrwerk klapperte vorüber, keine Schritte knirschten. Kühler, nasser Herbst. Jeder Tag stahl sich aus dem Nebel und verdämmerte in ihm. Bald nach dem Mittagessen wurden die Lampen angezündet. Das Okulieren, Pfropfen, Kopulieren. Die Lehrsätze sprach er leise vor sich hin: Bei den auf das treibende Auge okulierten Stämmchen nimmt man ...

Ein gedämpfter Akkord klang an. Im großen Wohnzimmer spielte der Vater Klavier. Die Melodie des Lindenbaums ... ich träumt in seinem Schatten so manchen süßen Traum ... Heinrich schob das Lehrbuch beiseite, stand auf, holte die große, mit Bändern verschlossene Mappe hinter seinem Schrank hervor. In ihr verwahrte er seine Zeichnungen. Fünf Blätter wählte er aus: Eine Ansicht der Wallstraße. Annas Porträt. Eine blühende Ackerwinde. Die Kopie einer Federzeichnung, die Bismarck bei Donchery zeigt. Das Chamäleon. Als er die Zeichnung des Tieres wieder betrachtete, entsann er sich, was ihn vor drei Jahren bewogen haben mochte, die Bilder zu verstecken. Schläge oder entwürdigende Verhöre gab es für ihn und die Geschwister nicht. Keine Verbote, sondern Regeln der Vernunft. Wurden sie von den Kindern übertreten, prägten sich ein unmutiger Blick des Vaters oder das Seufzen der Mutter nachhaltiger ein als lange Strafpredigten.

Trotzdem fühlte der Junge, daß außer den allgemeinen und offenen familiären Gesetzen auch andere, verborgene und unausgesprochene galten. Für das Muster einer Visitenkarte bedurfte es kaum mehr als eines guten Zirkels. Heinrich hatte sie im Zeichenunterricht angefertigt und erntete vom Vater wortreiches Lob. Als er ihm Tage später die Zeichnung einer Brennessel auf das Schreibpult legte, wurde Heinrich unwillig aufgefordert, er solle seine Rechenkünste verbessern, auch die Handschrift lasse zu wünschen übrig. Der Vater schien nicht zu bemerken, daß Heinrichs Arbeit einer Lehrbuchzeichnung in nichts nachstand. Alles war vollkommen so wie in der Natur: der aufrecht kantige Stiel, die grob gesägten, lang zugespitzten Blätter mit den Brennhaaren, die vielen kleinen, zu Rispen vereinten Blüten. Papier ist teuer, schloß der Vater und reichte dem Sohn das Blatt zurück. Laß die Kunst immer den Wein und nie das Brot des Lebens sein, hatte die Mutter gesagt, als er ihr ein Aquarell mit zwei Narzissenblüten schenkte. Nur die jüngeren Geschwister bewunderten den Bruder uneingeschränkt. Sie ließen sich gerne helfen, wenn sie eine Initiale entwerfen oder mit Lineal und Winkelmesser eine Zierleiste konstruieren mußten. Heinrich legte die fünf Blätter aus der Mappe nebeneinander: Ja, es waren die besten. Er würde sie dem Vater als Proben seines Könnens vorweisen.

Wie jedem Kind in der Familie wurde ihm zum Geburtstag ein Wunsch gewährt: Batterien bemalter Zinnsoldaten kamen so ins Haus, Puppenstuben, Kasperlepuppen, mechanische Eisenbahnen und der Brüder Grimms großes Märchenbuch. Für die Erfüllung der Wünsche sorgte die Mutter. Heinrich wollte dem Vater sagen, was er zur Ermutigung leise für sich sprach: Laß mich Maler werden. Ich will. Ich muß. Er mußte mit dem Bleistift der Neigung einer Blütenknospe nachspüren oder den Linien eines Gesichtes, die es unverwechselbar machten. Er mußte erfahren, warum mit dem Licht die Farben wechselten. Was er gemalt und gezeichnet hatte, gehörte ihm, war für immer in seinem Gedächtnis gespeichert. Die Bilder, die dort lagerten, formten die Konturen seiner Träume. Die des Schlafens und die des Wachens. Der Vater hatte ein neues Lied angestimmt. Sein voller, sicherer Bariton übertönte das Klavier ... manche Trän' aus meinen Augen ist gefallen in den Schnee ...

Entschlossen nahm Heinrich die Zeichnungen zusammen und legte sie zwischen weißes Papier. Lieber hätte er sie heimlich auf den Schreibtisch im Erker gelegt, aber er fürchtete, der Vater könne seine Arbeiten wortlos beiseite schieben. Heinrich zog sich das Hemd zurecht, strich die Haare glatt. Über die große Wendeltreppe ging er nach unten. Vor der Wohnzimmertür blieb er stehen, wartete, bis die letzten Töne verklungen waren ... fühlst du meine Tränen glühen, da ist meiner Liebsten Haus ... Er klopfte.“

2009 veröffentlichte Jutta Schlott im Wiesenburg Verlag Schweinfurth ihr Reisetagebuch „Spaniens Himmel. Auf den Spuren Picassos“: Begegnungen mit Menschen und Museen, Stierkämpfen und Klimakapriolen. Die Autorin arbeitet an einem biografischen Text zu Picasso und reist nach Spanien um zu erfahren, ob der berühmte Maler Spanier geblieben oder Franzose geworden ist. Oder Weltbürger — vielleicht. Sie will sehen, was Picassos Augen zuerst sahen, welche frühen Eindrücke das Kind und den jungen Mann bis zu seinem zwanzigsten Jahr prägten. Die Reise mit den Zügen der Spanischen Eisenbahn führt die Autorin vom südfranzösischen Perpignan, über Valencia und Barcelona quer durch die iberische Halbinsel nach Madrid, ins galizische La Coruna und nach Malaga, wo Picasso 1881 geboren wurde. Jutta Schlott begann ihre Recherche-Fahrt im März 2004, eine Woche nach den Terror-Anschlägen auf den Madrider Bahnhof Atocha, bei denen über zweihundert Menschen starben. Enttäuschungen und Bestätigung bei den Recherchen, die von Selbstzweifeln begleiteten Versuche, neue Erkenntnisse über den “Kontinent Picasso” zu gewinnen, werden in diesen sehr persönlichen Aufzeichnungen ebenso dokumentiert wie die damalige Stimmung im Land.

Ihr damaliges Reisetagebuch beginnt am Donnerstag, dem 18. März in Paris: „Meldung in den Sechsuhrnachrichten: In der Nähe von Osnabrück ist ein Güterzug entgleist, auf der Strecke, die wir via Paris passieren müssen. Friderico lamentiert: Eine Explosion! Die Strecke wird gesperrt. Katastrophenheini! spotte ich. Für vier Wochen habe ich alles hinter mir gelassen, alles geordnet für die Zeit der Abwesenheit, bin begierig auf die Reise und will von Behinderung nichts wissen. Vor den Fenstern Nebel, nichts als Nebel. Die Paulskirche, unser Gegenüber auf der anderen Straßenseite, ist im wabernden Grau verschwunden. Im vollen Zug nach Hamburg missgelaunte Reisende, die meisten Pendler auf dem Weg zur Arbeit „in den Westen“. Der Nebel, immer dichter, verwehrt den Blick nach draußen.

Zeitungslektüre: Der Tag, an dem Christa Wolf 75 wird. Der Zeit ist das Jubiläum der Autorin keine Zeile wert, dem Neuen Deutschland immerhin eine ganze Seite. Ein Bericht über anderthalb Jahrzehnte Gesprächsrunden bei der Autorin in Berlin. Die Eingeladenen, auch die Journalisten, haben das „Schreibverbot“ über diese Treffen respektiert. Jetzt wird die Runde eingestellt. Christa Wolf fühlt sich durch den monatlichen Termin zu sehr gebunden. Zitat: „Älterwerden heißt: Alles geschieht, was du niemals für möglich gehalten hättest.“ -

Meine erste Begegnung mit der Schriftstellerin Anfang der achtziger Jahre, Dorffest im Neddelrad, Landkreis Schwerin. Die Veranstalter organisierten einen Buchbasar und luden auch Christa Wolf ein. Ich hatte drei, vier ihrer Bücher mitgebracht, um sie signieren zu lassen. Uwe M., der Schauspieler, jünger als ich, den wir schon vor Jahren begraben haben, nimmt meine drei Kinder und geht mit ihnen Karussell fahren, damit ich ungestört mit der Autorin sprechen kann. Sie fragt mich, was ich mache, und ich traue mich zu antworten: Ich schreibe. Noch gibt es - außer Gedichten - keinen veröffentlichten Text von mir. Christa Wolf scheint weder das eine, noch das andere zu wundern. Sie fragt nach meinen Themen, meinem Beruf. Ich bin glücklich mit ihr zu sprechen, glücklich, dass sie mich ernst nimmt. Bis heute erinnere ich mich meiner Irritation, dass Gerhard Wolf sie begleitete. Die Verehrte existierte damals in meiner Vorstellung offenbar ausschließlich als literarische Person, in familiärer oder häuslicher Bindung nicht denkbar. -

In Hamburg eine Stunde Aufenthalt. Früh um neun. Die Kneipen um den Bahnhof sind noch geschlossen. Am Kiosk ein Kaffee im Stehen. Die letzten Nachtschwärmer wanken davon. Der Zug nach Paris wird mit 80 Minuten Verspätung angekündigt. Folge des Unfalls, bei Osnabrück. Als wir in Köln ankommen, ist der Thalys, der französische Schnellzug, für den man Plätze buchen muss wie fürs Flugzeug, längst abgefahren. Ich hätte nicht spotten sollen. Eine halbe Stunde Anstehen vor dem Fahrkartenschalter. Es gelingt, unsere Reservierungen für einen Zug, der in zwei Stunden fährt, umzubuchen. Ein paar Schritte ins Freie. Köln, zwischen Hauptbahnhof und Dom, liegt im dunstigen Frühlingslicht. In den Cafés wenden Gäste das Gesicht der sanft vernebelten Sonne zu.

Anna Seghers im Siebten Kreuz. Auch der Thalys kommt mit Verspätung. In Brüssel steht er ohne Ansage, ohne Angabe von Gründen, eine volle Stunde auf dem Bahnhof. Unsere Coupé-Nachbarin, eine junge Frau aus Neuguinea, die französisch und fließend deutsch spricht - mit ihren beiden Kindern verkehrt sie in einer Sprache, die wir nicht identifizieren können - hält uns auf dem Laufenden, was Mitreisende und Passanten draußen auf dem Bahnsteig über den ungeplanten Aufenthalt vermuten. Die Kinder unserer Nachbarin, ein Mädchen und ein Junge, himmeln einen jungen Mann an, der vorm geschlossenen Zug-Bistro mit orangefarbenen Bällen jongliert. Sie stellen ihm „Aufgaben“, die er bereitwillig erfüllt. Der Anblick der Kinder lenkt ab. Im regungslosen Zug überfallen mich Momente des Unbehagens. Auch die anderen Fahrgäste scheinen nervös, angespannt.

Der Anschlag auf den Bahnhof Atocha in Madrid liegt erst eine Woche zurück. Zehn, fast zeitgleiche Explosionen von Sprengstoffbomben in den voll besetzten Vorortzügen im morgendlichen Berufsverkehr. Zweihundert Tote, Tausende Verletzte. Viele Kinder, viele Junge, Studierende, unter den Opfern. Apokalyptische Bilder, die über den Bildschirm ins Wohnzimmer fallen.

Gestern Abend riefen die beiden Töchter an. Eigentlich, um mir eine erfolgreiche und uns eine glückliche Reise zu wünschen. Ihre Sorge klingt durch, auch Unmut. Ob ich sie mit Gewalt zur mutterlosen Waise machen wolle, fragt die ältere. Die Ironie gelingt ihr nicht. Sie wird nicht annehmen, mich von meinem Entschluss zu reisen, wie es geplant war, abzubringen. Ich zitiere den sprichwörtlichen Brechtschen Ziegelstein, das immer Unvorhersehbare, das Imponderabile. Sie hält dagegen: Das Gesetz der Serie. Allmähliche Umkehrung im Verhältnis zwischen Eltern und Kindern. Ich fordere, wie ich einmal meine Mutter vor einer schwierigen Entscheidung bat: Gib mir deinen Segen! Jetzt seufzt die Tochter und sagt: Ihr habt meinen Segen. Dialog zwischen zwei atheistischen Seelen. Auf dem Bahnhof in Brüssel, im engen Zugabteil, in kleinlicher Ängstlichkeit gefangen, fühle ich mich von allen drei Kindern und ihrer Fürsorge schmerzhaft getrennt.“

1973 brachte der Verlag Neues Leben Berlin in der Übersetzung von Hans Bentzien die 1958 im Verlag der Akademie der Wissenschaften der UdSSR herausgegebene Arbeit des Religionswissenschaftlers Jakow Lenzman „Wie das Christentum entstand“ heraus: Sehr fundiert mit exakten Quellenangaben beschrieb Lenzman die Quellen zur Geschichte des frühen Christentums, das Römische Reich im 1. Jahrhundert und die sozialökonomischen Voraussetzungen des Christentums, die ideologischen Wurzeln des Christentums, das Entstehen des Christentums, die christlichen Gemeinden in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts und das Christentum in der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts. Der folgende kurze Auszug befasst sich mit der sogenannten Mythologischen Schule. Das darin erwähnte „unsere Jahrhundert“ meint natürlich inzwischen das vorige Jahrhundert:

„Obwohl sich die Vertreter der Mythologischen Schule über den Mythos von Christus einig waren, gab es doch zwischen ihnen ernste Meinungsverschiedenheiten darüber, wo dieser Mythos herrührte, auf welchem Weg und aus welchen Quellen das Jesusbild der Evangelien entstand. Mit anderen Worten, die starke Seite dieser Schule war die Vertiefung der Kritik an der neutestamentarischen Literatur, doch aus verschiedenen Gründen, vor allem wegen der Dürftigkeit der Quellen, konnten diese Wissenschaftler nicht ausreichend bestimmen, welcher Art die wirklichen historischen Quellen des Evangelienmythos waren.

Unter diesen Versuchen, die Quellen der Evangelien zu entdecken, sind die Arbeiten des englischen Gelehrten John Mackinnon Robertson (1856-1933) am Anfang unseres Jahrhunderts von größtem Interesse. Er setzte die Suche des englischen Ethnografen James Frazer (1854-1941) fort, der in seiner bekannten Arbeit „Der goldene Zweig“ mithilfe der vergleichenden Methode Parallelen in den Bräuchen und der geistigen Entwicklung verschiedener Völker feststellen wollte. Nach Meinung Frazers wurzelt die Religion in den magischen Riten der Stämme der Urgesellschaft. Er machte darauf aufmerksam, dass bei vielen Stämmen, besonders in Vorderasien, der Kult des sterbenden und auferstehenden Gottes und teilweise auch der Brauch, den Stammesgott oder seinen Sohn zu töten, um fruchtbaren Boden zu gewinnen, verbreitet war. Robertson verband diese Ideen Frazers mit der Entstehung des Christentums und kam zu der Schlussfolgerung, dass wir es dem Wesen nach mit dem gleichen Prozess zu tun haben und dass folglich der evangelische Mythos aus vorchristlichen religiösen Vorstellungen über die Göttlichkeit Jesu erwachsen ist. Es gelang ihm, Spuren eines vorchristlichen Jesuskults zu entdecken. Interessant ist seine Feststellung, dass einige Teile des Evangeliums nach Markus und anderer Synoptiker lediglich eine Nacherzählung von Szenen eines Rituals sind, dessen Thema die vorchristlichen „Leiden des Herrn“ waren.

John Robertsons Idee, die vorchristlichen Wurzeln des Jesuskults zu erforschen, griffen eine Reihe anderer Vertreter der Mythologischen Schule auf, darunter Thomas Whittaker (1856-1935) und William Benjamin Smith (1850-1934). Whittaker vertrat die Ansicht, dass der Kult des neutestamentarischen Jesus unmittelbar auf den vormonotheistischen (Monotheismus = Glaube an einen einzigen Gott) jüdischen Josuakult zurückgeht, der im Alten Testament durch den Nachfolger von Moses personifiziert ist. Davon, dass der alttestamentarische Josua, der Sohn Nuns, wirklich ein Urgott war, zeugt die bekannte Bibelepisode, in der er der Sonne gebot stillzustehen (Josua 10,13). Der amerikanische Gelehrte W. B. Smith bemühte sich nachzuweisen, dass Jesus bereits lange vor der Entstehung des Christentums ein Beiname des jüdischen Gottes Jahwe war, wobei die Anbeter Jahwes - Jesu sich selbst Nazaräer nannten. Smith legte den gesamten evangelischen Mythos allegorisch aus.

Einer der bekanntesten Vertreter der Mythologischen Schule ist Arthur Drews (1865-1935), doch sein Verdienst besteht lediglich darin, dass er die Konzeptionen und die Argumentation seiner Mitstreiter verbreitet hat. Wie Smith meinte er, dass das Christentum aus dem Gnostizismus (Gnostizismus = Mystische Lehre von der Gnosis (griech. = Erkenntnis) als einem besonderen Wissen, das sich einem auf dem Weg der Erkenntnis des Wesens Gottes eröffnet. Der Gnostizismus war in den östlichen Gebieten des Römischen Reiches in den ersten Jahrhunderten u. Z. verbreitet) hervorgegangen ist.

Zu Beginn unseres Jahrhunderts versuchte der polnische Publizist Andrzej Niemojewski (1864-1921) den evangelischen Mythos unmittelbar aus Astralmotiven (Astralkult = Verehrung der Gestirne als göttliche Wesen, mehr oder weniger ausgeprägt bei vielen Völkern, besonders in der babylonisch-assyrischen Religion, im alten Mexiko, im vorislamischen Arabien und in der Spätantike) herzuleiten, indem er sich auf eine Reihe meist oberflächlicher Analogien stützte.

Einen neuen Impuls für das Studium der historischen Wurzeln der Evangelienerzählung gab Paul-Louis Couchoud, einer der engsten Freunde des berühmten französischen Schriftstellers Anatole France. Er betonte, dass die Existenz des Menschen Jesus hauptsächlich durch die Darstellung Jesu als Gott in den ältesten christlichen Quellen (in der Offenbarung des Johannes und den Paulusbriefen) widerlegt wird. Für die ersten Christen war Jesus kein Mensch, sondern „ein Lamm, das erwürget ist“. Nach Meinung Couchuds wurde erst im 2. Jahrhundert, als die Zahl der Christen, die früher Heiden waren, wuchs, nach und nach eine irdische Biografie Christi geschaffen und durch Einzelheiten angereichert. Nach Couchud kann als Autor des ersten Evangeliums der Ketzer (Ketzer oder Häretiker = Vertreter einer von der offiziellen kirchlichen Lehre abweichenden Auffassung) Marcion in der Mitte des 2. Jahrhunderts gelten. Die kanonischen Evangelien entstanden lediglich als Gegengewicht zum Evangelium des Marcion. Die Ideen Couchuds wurden von dem französischen Schriftsteller Edouard Dujardin (1861-1949) aufgegriffen, der, ausgehend von allgemeinsoziologischen Erwägungen darauf hinwies, dass in der Geschichte niemals Fälle der Vergötterung von Propheten beobachtet wurden, dagegen aber im Altertum die Vermenschlichung von Göttern häufig war. In allen frühen christlichen Werken wird Jesus nie als ein Mensch mit prophetischer Gabe dargestellt, sondern als Gott. Den Anfang des Christentums datiert Dujardin um das Jahr 27 u. Z., als nach der Aufführung eines Ritus, in dem Szenen vom Tod und von der Auferstehung der vorchristlichen Gottheit Jesus dargestellt wurden, einige Gläubige, Apostel genannt, zu behaupten begannen, dass sie die Auferstehung des Dramenhelden von den Toten gesehen hätten. Die Evangelienerzählung wurde nach Meinung Dujardins erst nach dem Jüdischen Krieg (66-70) geschaffen, als sich das Christentum als Nachfolger des Judentums zu betrachten begann.“

Der Autor des zu DDR-Zeiten weit verbreiteten Buches Buches „Wie das Christentum entstand“, Jakow Lenzmann, wurde vermutlich ein Opfer der politischen „Säuberungen“ unter Stalin in den 1930er Jahren und irgendwo erschossen. Viel mehr soll diesmal an dieser Stelle nicht hinzugefügt werden. Oder vielleicht nur noch eine Bemerkung aus dem Buch von Hans Bentzien „Meine Sekretäre und ich“, in dem er auch auf seine Übersetzung von „Wie das Christentum entstand“ zu sprechen kam. Als sich der westdeutsche Peter Hammer Verlag für die Arbeit interessierte, wollte er natürlich mehr über den Autor wissen. „Ich bemühte mich, bei der Akademie der Wissenschaften in Moskau seine Vita zu erhellen, stieß aber auf kalte Ablehnung.“ Stattdessen wurde Bentzien vorgeworfen, sich in die inneren Angelegenheiten der sowjetischen Wissenschaft einzumischen. „Mein westdeutscher Kollege wird sich gewundert haben, warum ich nicht das einfachste an Fakten über den Autor liefern konnte. Verbrechen des Stalinismus wurden allgemein seit 1956 zugegeben, wenn sie aber konkret zutage traten, wurden sie vertuscht“, so Bentzien weiter. „Das Buch allerdings erlebte mehrere Auflagen und wurde auch in der Kirchenpresse diskutiert. Als ich mich daran beteiligen wollte, ließ der Redakteur des Kirchenblatts von Potsdam das nicht zu.“

Das Übersetzen hatte für Bentzien übrigens mit einer für ihn tragischen Seite seiner Biographie zu DDR-Zeiten zu tun. Mehr dazu ist in seinem bereits kurz erwähnten und ebenfalls bei der EDITION digital als E-Book erschienenen Buch „Meine Sekretäre und ich“ nachzulesen. Auch eine spannende Lektüre.