Ein HSSC (also ein ALKIBALDES) arbeitet wie sein Namensgeber - historisch auch als Klassischer Verräter bezeichnet: wenn ein Mensch mit dem Hirnspektralspezialcomputer verbunden wird, dann liefert dieser quasi gläserne Proband sich ihm willenlos aus. Alkibiades ist sozusagen ein Lügendetektor auf höchstem Niveau ...

Aber keine Angst - Direktor Dr. Gräulich und seine Mitarbeiterin Dr. Butt geben jedermann Brief und Siegel, dass mit Hilfe des HSSC aus Gründen des Datenschutzes nur wissenschaftlich geforscht wird. Andererseits - seelisch Kranken würde geholfen, sofern sie Ärzten gegenüber alle belastenden Erlebnisse und Gedanken in Wort und Bild loswerden, ohne entscheiden zu können, was für ihre Heilung wichtig ist und was nicht.

Das A und O der Vorgänge kennt nur Direktor Dr. Gräulich. Mit einigen Details hat er freundlicherweise Tewje Butt, Sohn von Dr. Margarete Butt, bekannt gemacht. Der gab sich leider keine Mühe, Dr. Gräulichs Ausführungen ernsthaft zu folgen, geschweige denn zu begreifen. Tewje hat nur das Zeug zu einem Knöpfchendrücker. Sein Motto lautet: wer einen Taschenrechner gebraucht, der mit Sinus, Tangens, Wurzelfunktionen, Logarithmen oder Potenzen operiert, muss ja auch nicht wissen, wie das vor sich geht ...

Genauso nutzt Tewje Butt also eines Nachts heimlich den Hirnspezialspektralcomputer. Für Tewje geht es um viel - er bedient den HSSC, beherrschen jedoch vermag er ihn nicht. Ein Diener ist dieser Computer, den jeder gebrauchen oder auch missbrauchen kann.

Und das alles klingt doch schon sehr nach Spannung und Fantasie, oder? Und was die schrecklichen Ereignisse angeht, über die keine Zeitung der DDR berichtet, da werden in jener Gewitternacht Einwohner dieses knapp hundert Seelen zählenden Dorfes entführt; unterschiedlich im Alter, naturgemäß verschieden im Beruf. Auch der gewiefteste Kriminalist wäre bei Ermittlungen chancenlos, weil die Entführten unter dem Einfluss einer speziellen Narkose handelten. Wie zufällig hat zudem der Sturm die Telefonverbindung in Klockachtern gekappt …

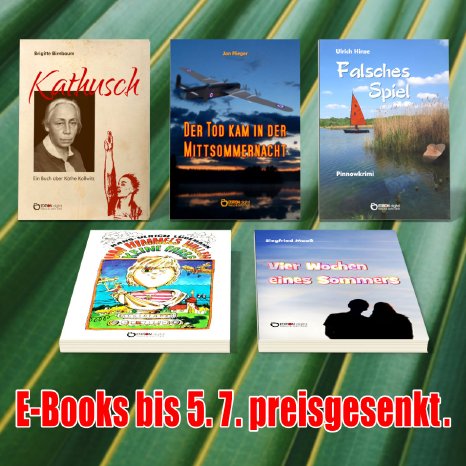

Von den Kinder- und Jugendjahren der später berühmten Grafikerin, Malerin und Bildhauerin Käthe Kollwitz (1867 bis 1945) erzählt Brigitte Birnbaum in ihrem erstmals 1986 veröffentlichten Buch „Kathusch“. Damals gab es noch keine künstlerischen Ausbildungsmöglichkeiten für Mädchen und Frauen. Und so stellt ihr Vater mit Blick auf die Zeichnungen seiner Tochter resigniert fest: „Schade, dass sie kein Junge ist!“ Wird Kathusch es dennoch schaffen? Und vor allem, wie?

Kann es sein, dass die Frau seines Täters angeblich genau in dem Moment über Bord ging, als ihr Mann unter Deck war, das fragt sich Hauptkommissar Raschke in dem spannenden Pinnow-Krimi „Falsches Spiel“ von Ulrich Hinse. Passiert sein soll es durch den Rammstoß eines anderen Bootes, das nur sein Täter gesehen haben will. Kann man das wirklich glauben? Erstmals veröffentlicht wurde „Falsches Spiel“ 2014.

1989 veröffentlichte Siegfried Maaß „Vier Wochen eines Sommers“: Cornelia, sechzehn Jahre alt, liebt Manuel aus Mocambique, doch nicht immer ist es für sie leicht, zu dieser Liebe zu stehen und sich gegen die Vorurteile von Eltern und Freunden zu behaupten. Manuel gehört zur FRELIMO und seine Heimat kämpft noch für die nationale Unabhängigkeit. Endlich sind die vier Wochen um, in denen Manuel seine Eltern in Mocambique besuchen durfte. Doch er steigt nicht aus dem Bus, der vom Flugplatz Berlin-Schönefeld kommt. Was ist passiert?

Und damit sind wir wieder beim aktuellen Beitrag der Rubrik Fridays for Future angelangt. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Wieder einmal geht es zurück in den Zweiten Weltkrieg und in die Kämpfe gegen die deutschen Faschisten, denen sich mutige Menschen widersetzten. Auch sie liebten das Leben, aber noch mehr ihre Heimat und die Freiheit.

1988 veröffentlichte Jan Flieger im Militärverlag der DDR Berlin seine Erzählung „Der Tod kam in der Mittsommernacht“: Norwegen Ende 1942. Aus England kommend, wo er eine extrem harte Spezialausbildung durchlaufen hat, kehrt der Norweger mit dem Decknamen Gudersen per Fallschirm zurück in sein Heimatland. Dort soll er eine Widerstandgruppe gegen die Deutschen führen. Auf keinen Fall darf ihnen Gudersen in die Hände fallen …

Auf der anderen Seite versucht Obersturmführer Hempel im Hauptquartier der Gestapo in Oslo mit aller Härte, englische Agenten und norwegische Widerstandskämpfer auszuschalten. Besonders stört ihn der Funker hier in Oslo, der meistens nachts zu hören ist und dessen Code sie nicht entschlüsseln können. Hempel will ihn fassen. Er soll ihn zu seiner Widerstandsgruppe führen. Ein tödliches Duell hat begonnen …

Jan Flieger hat seinem spannend geschriebenen Buch einen Prolog mit einigen treffenden Sätzen von Ernest Hemingway aus dessen Buch „In einem anderen Land“ vorangestellt:

„Sie werden uns nicht bekommen“, sagte ich.

„Weil du zu tapfer bist.

Dem Tapferen passiert nichts.“

„Sterben tut er auch.“

„Aber nur einmal.“

„Ich weiß nicht. Wer sagt das?“

„Der Feigling stirbt tausend Tode,

der Mutige nur einen.“

Und noch ein wichtiger Hinweis: Vom 28. Juni bis zum 26. Juli kann das E-Book „Von 2023 nach 1650: Eine unglaubliche Reise der Schweriner Brüder“ von Gisela Pekrul kostenlos heruntergeladen werden: In den lebendigen Straßen von Schwerin, zwischen modernen Bussen, Straßenbahnen und historischen Fassaden, stoßen Noah und Joshua auf ein rätselhaftes Buch, das sie auf eine Reise schickt, die ihr Leben für immer verändern wird. Ein geheimnisvoller Zauberspruch wirbelt sie aus dem Jahr 2023 in das Jahr 1650 - in eine Epoche, in der ihre dunkle Hautfarbe Argwohn erregt und ihre Kleidung Fragen aufwirft.

In "Kathusch" von Brigitte Birnbaum entfaltet sich ein intimes Familienporträt, das den inneren Konflikten und Hoffnungen seiner Mitglieder nachspürt. Eines Abends bringt Herr Schmidt eine überraschende Idee in die ruhige häusliche Routine: Er möchte seine Tochter Kathusch zum Zeichenunterricht anmelden. Diese Entscheidung entfacht eine tiefgründige Diskussion zwischen ihm und seiner Frau über die Zukunft ihrer Tochter und die Rolle der Kunst in ihrem Leben. Folgen Sie diesem Gespräch, das Einblicke in familiäre Erwartungen und die Träume eines jungen Mädchens gewährt.

Dann zog er die Uhr auf. Auffällig lange hantierte er, betont umständlich. Das kündigte Frau Schmidt an, ihr Mann wollte noch etwas mit ihr besprechen. Sie pikte die Nadel in die Garnrolle und gähnte. Aber erst als ihr Stuhl ein wenig knarrte, sagte Herr Schmidt, wozu er sich nach gründlichem Überlegen entschlossen hatte: »Ich werde Kathuschchen zum Zeichenunterricht anmelden.«

Alles mögliche hatte sie erwartet. Das nicht. »Wozu?«

Er setzte sich der Mutter gegenüber. »Kathusch wünscht es. Sie ist versessen darauf. Soll sie ihre Ausbildung haben.«

»Unsere Tochter soll einen Beruf erlernen?« Frau Schmidts Worte klangen vorwurfsvoll.

»Kunst ist kein Beruf. Aber ernähren könnte sie sich davon ... später ... wenn wir mal nicht mehr sind.«

Betroffen sah Frau Schmidt ihren Mann an. Warum sollte sich Kathusch einmal selbst ernähren müssen? So böse konnte das Schicksal es doch mit dem Mädchen nicht meinen.

Der Vater streichelte sein glatt rasiertes Kinn. Er betrachtete die Wolle für den Schal, die Käthe nicht angerührt hatte. »Weißt du, Kathuschchen wird sich nicht leicht verheiraten lassen.« Dass er sie nicht für schön hielt, verschwieg er.

Die Mutter lächelte ein ganz kleines bisschen. Sie lächelte geheimnisvoll und faltete die Hände im Schoß. »Dem Karl Kollwitz ist sie nicht gleichgültig.«

»Es müssen nicht alle heiraten, die mal Klippball zusammen spielten.« Der Vater winkte ab. »Kollwitz ist ein netter Junge, klug, aber in geflickter Jacke. Er ist keine Partie für unsere Käthe.«

»Er wird Medizin studieren«, verteidigte ihn die Mutter und öffnete die Hände.

»Wennschon.«

»Er wird ein guter Arzt werden«, sagte sie verhalten.

»Kollwitz ist völlig mittellos. Wovon will er eine Praxis einrichten?«

»Und Kathuschs Mitgift?«

»Von einem Teil der Mitgift werde ich ihren Zeichenunterricht bezahlen.«

Sollte ihre Käthe etwa wie Olga Ulrich leben, als alte Jungfer sitzen bleiben? Schlimmer noch, als Künstlerin! Dieser Gedanke schreckte die Mutter. »Und Lisusch?«, fragte sie. »Lisusch zeichnet nicht schlechter als Kathusch, obwohl sie jünger ist.«

»Lisusch hat den Ehrgeiz nicht. Kathusch hat die Kraft, sich durchzusetzen.«

Käthes Eigensinn spürte die Mutter nur gar zu häufig. Sie sah auf die Wolle. Bevor Frau Schmidt aufgab, mit ihrem Mann weiter darüber zu reden, wagte sie noch einen letzten Vorstoß: »Kathusch soll mit männlichen Wesen in einer Klasse sitzen?«

»Nicht doch! Nicht doch! Einen Privatlehrer werde ich ausfindig machen.«

In „Falsches Spiel“ von Ulrich Hinse wird die Stimmung im Kommissariat spürbar, als sich die Ermittler mit neuen und entscheidenden Hinweisen in einem Mordfall konfrontiert sehen. Der Fund einer teuren, beschädigten Uhr und einer Bankkarte werfen ein neues Licht auf den Fall des vermissten Hafenverwalters Uwe Brammer. Die aufgedeckten Beweise führen zu einem Szenario, das die Ermittler in Alarmbereitschaft versetzt und weitreichende Maßnahmen wie Durchsuchungen und Befragungen nach sich zieht. Lesen Sie, wie die Ermittler versuchen, das komplizierte Puzzle zu lösen und dabei auf überraschende Widerstände stoßen.

Im Kommissariat gingen am andern Morgen die Wellen hoch. Albino hatte angerufen und mitgeteilt, was die Todesursache war und was er in der Hosentasche sowie in der Hand des Toten gefunden hatte. Die Todesursache waren zwei Schläge mit einem unbekannten stumpfen Gegenstand auf den Hinterkopf, dazu eine Schläfenwunde, vermutlich durch einen Sturz verursacht. In der Hand hatte er eine Uhr. Eine teure Uhr mit zerrissenem Lederarmband. Es sah so aus, als sei die Uhr dem Träger vom Arm gerissen worden. Interessant war vor allem, was auf der Rückseite der Uhr eingraviert war. Rainer Hebbel sei dort zu lesen. Eindeutig und ohne Zweifel, so hatte es Dr. Schade am Telefon mitgeteilt. Außerdem hatte sich in der Hosentasche des Toten eine Bankkarte befunden. Von der Volksbank Schwerin. Ausgestellt auf den Namen Uwe Brammer. Den nun wieder kannte einer der Mitarbeiter in der Gerichtsmedizin. Das sei der seit mehreren Monaten verschwundene Hafenverwalter von der Bootshausanlage in Mueß. Die Vermisstenanzeige könnte bei der Polizei vorliegen. Im Übrigen könne die Spusi die Beweisstücke sofort abholen. Das waren die Beweise, auf die sie gewartet hatten. Die Spurensicherer hatten am Fundort der Leiche zwar das Portemonnaie des Toten gefunden, aber ein Ausweis war nicht dabei. Nur ein wenig Bargeld.

Alles lief wie immer in solchen Sachen routinemäßig gleichzeitig an. Raschke rief die Staatsanwaltschaft an, um dort ausführlich den Sachverhalt zu schildern und einen Durchsuchungsbeschluss sowie einen Haftbefehl zu beantragen. Schrader informierte die Direktionsleitung bei der obligatorischen Frühbesprechung und die anderen Dezernatsmitglieder wurden sofort für die Ermittlungen in Basthorst sowie die Durchsuchungen in der Firma beziehungsweise bei Hebbel zu Hause auf Trapp gebracht. Durchsuchungsleiterin war die Kriminaloberkommissarin Brigitte Mader, genannt Biggi. Gesucht wurde alles, was mit einem Mord in Zusammenhang gebracht werden konnte. Vorher sollte sie noch bei der alten Mutter von Uwe Brammer vorbeifahren. Das war die unangenehmste Aufgabe, die sich sonst Raschke vorbehielt. In diesem Fall erschien es ihm sinnvoller, wenn Biggi, so von Frau zu Frau, mit der alten Frau Brammer sprach, um ihr die Nachricht vom Tod ihres bis dahin vermissten Sohnes zu bringen. Die Adresse hatte er der Vermisstenakte von Brammer entnommen.

Die Ermittler waren zunächst auf den Dreesch zu Frau Brammer und dann nach Pinnow gefahren, um das Wohnhaus von Hebbel zu durchsuchen. Als Zeugen hatten sie telefonisch einen Angestellten vom Amt Ostufer Schweriner See nach Pinnow bestellt. Der war auch sofort gekommen. Er kannte die Prozedur bereits.

Währenddessen saß Raschke zusammen mit Schrader im Büro.

„Chef, jetzt hast du ihn. Das mit der Uhr ist ja wohl eindeutig. Da wird LOStA von Beuershausen nicht zögern, den Haftbefehl beim Amtsgericht zu beantragen. Darf ich mitkommen, wenn du ihn vollstreckst? Das muss ich erleben. Unbedingt.“

„Nicht so hastig, lieber Schrader. Ich weiß nicht richtig. Mir erscheint das alles eine Spur zu fett. Da kannst du sagen was du willst. Die Uhr passt irgendwie nicht ins Bild. Aus welchem Grund sollte Hebbel dieses arme Schwein Brammer erschlagen haben? Weil ihm der die Uhr weggenommen hatte? Vom Handgelenk gerissen, so wie es aussieht? Dann erschlägt Hebbel den Mann und lässt die Uhr bei ihm zurück? Nein, das kann so nicht gewesen sein. Das zu glauben, wiederstrebt mir außerordentlich. Außerdem sieht diese schmächtige Figur von Brammer nicht danach aus, dass er dem Hebbel so mir nichts dir nichts eine Uhr vom Handgelenk reißt. Nein, Schrader, das ist ein Fake. Da will jemand dem Hebbel ans Leder. Nur hier hat er überzogen. Das war zu dick. Bis gestern war ich noch der festen Überzeugung, der Hebbel habe mindestens zwei Morde auf dem Gewissen, heute bin ich nur noch bei einem Mord. Und wenn ich länger darüber nachdenke, könnte er auch den nicht begangen haben. Da will jemand den Mann so richtig fertig machen lassen. Durch uns. Schrader, wir sind drauf und dran, uns instrumentalisieren zu lassen. Wollen wir das?“

„Nein. Natürlich nicht.“

„Richtig, Schrader, das wollen wir nicht. Was folgt daraus? Na? Natürlich, wir müssen sofort unsere gesamte Ermittlungsrichtung ändern.“

„Nee, nee, Raschke, du ganz allein musst deine Ermittlungsrichtung ändern. Aber wie willst du das der Staatsanwaltschaft verklickern?“

„Erst mal gar nicht. Der Haftbefehl ist nicht schlecht. Wir können Hebbel problemlos festsetzen. Und wir sehen dann, was passiert. Wenn er weg ist vom Fenster, muss derjenige, der ihn auf dem Kieker hat, ja aus seiner Reserve kommen. Sonst würde es keinen Sinn machen.“

„Ich hoffe, du weißt, was du tust? Wenn du Hebbel festsetzt, kann das das Karriereende für ihn sein. Sein Arbeitgeber schmeißt ihn von heute auf morgen raus. Das kannst du ihm nicht antun, wenn du überzeugt bist, dass er unschuldig ist.“

„Ja, ja, da hast du wirklich recht. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mit seinem Chef in Köln zu reden.“

Schrader haute sich vor Lachen auf die Schenkel. Er konnte sich kaum noch einkriegen.

In dem folgenden Auszug aus "Vier Wochen eines Sommers" von Siegfried Maaß eröffnet sich ein tiefgreifendes emotionales Dilemma, das aus einem tragischen Ereignis resultiert. Die Protagonistin muss sich mit der schockierenden Nachricht auseinandersetzen, dass ein Freund konterrevolutionären Banditen in Mocambique zum Opfer gefallen ist. Diese Nachricht löst eine tiefgehende Reflexion über persönliche Verantwortung und die Folgen von politischer Unterstützung aus. Folgen Sie der inneren Zerrissenheit und den moralischen Überlegungen, die sie durchlebt, während sie überlegt, wie sie der Witwe des Verstorbenen beistehen kann.

Kaum habe ich auf den Vorseiten von meinem öffentlichen Bekenntnis zu Manuel berichtet und mich verständnisvoll für die Unterstützung seines Volkes ausgesprochen, da geschieht etwas so Entsetzliches, dass ich an der Aufrichtigkeit meiner Worte zweifele und mich fragen muss, ob dieses Opfer nicht ein viel zu hoher Preis für unsere Unterstützung ist: Stefan Dörfelt ist in Mocambique konterrevolutionären Banditen zum Opfer gefallen und ermordet worden. So steht es in der Zeitung. Ich streiche die Zeitungsseite glatt und starre auf die kurze Mitteilung ..., fassungslos ..., sprachlos ..., arme Susanne!

Was wird sie jetzt tun? Kann sie überhaupt mit diesem furchtbaren Schmerz weiterleben? Ich weiß, dass man es kann und verstehe es nicht. Auch mein Vater konnte es. Aber er hatte uns. Susanne ist allein.

Ich muss zu ihr ...

In Mocambique ermordet! Wo? Auf der Station? Oder unterwegs im Busch? Stefan selbst hatte damals gemeint, der Posten auf dem Hügel in der Nachbarschaft des Apondeiro wäre unnütz, eine übertriebene Vorsicht, denn bis an die von Soldaten geschützte Station würden sich die Banditen nicht heranwagen. Ist er nun ein Opfer seiner Leichtgläubigkeit geworden? Hat er leichtfertig bestimmte Maßnahmen zu seiner Sicherheit missachtet?

Ich werde es wahrscheinlich nie erfahren. Aber es ist auch gleichgültig. Nur dass er tot ist, zählt ... Ich muss zu Susanne. Seit wann weiß sie es? Und wer hat diese furchtbare Nachricht überbracht?

Ich sehe sie und Stefan noch am Tisch im Jugendklub sitzen. Sie hielten sich an den Händen ...

In Mocambique hatte sich Stefan einen Bart wachsen lassen. Ich habe ihn jedoch nur glatt rasiert kennengelernt, weil ihn Susanne hier zu Hause nicht „verwildert“ haben wollte. Er redete nicht viel damals, und als ich ihm keine Ruhe ließ und ihn immer wieder nach seinen Erlebnissen in Mocambique fragte, gab er nur knapp Auskunft ... Ich glaube, er wollte sich einfach nicht von mir ausfragen lassen. Um so gesprächiger war dann zum Glück für mich seine Frau, der Stefans Maulfaulheit offensichtlich peinlich war.

Mir wird bewusst, dass ich meinen Besuch bei Susanne immer weiter hinausschiebe. Sie will mich jetzt gar nicht bei sich haben, rede ich mir bereitwillig ein, wird mich gar nicht brauchen können, denn ich bin eine Fremde für sie, eine Zufallsbekannte ...

Ich weiß, dass ich mir etwas vormache.

Es ist ganz leicht, sich selbst zu betrügen.

In "Der Tod kam in der Mittsommernacht" von Jan Flieger entfaltet sich ein packendes Szenario aus dem Zweiten Weltkrieg, in dem der Obersturmführer Hempel und sein Team verzweifelt versuchen, die Position eines feindlichen Funkers zu lokalisieren. Die Spannung steigt, als trotz modernster Technik und konzentrierter Anstrengungen der mysteriöse Funker immer wieder entkommt, was Hempel und sein Team an ihre Grenzen bringt. Verfolgen Sie, wie Hempel mit der Herausforderung ringt, den raffinierten Gegner in einem nervenaufreibenden Katz-und-Maus-Spiel zu fassen zu bekommen.

Hempel spürte die Schulter Röbels, der dicht neben ihm stand und dessen Augen hervorzuquellen schienen. Er trat einen kleinen Schritt zurück. »Die Koordinaten noch einmal!«, befahl er.

Aber die Peilautos schwiegen.

»Der Sender ist weg, Obersturmführer.«

Hempel schlug mit der Faust auf die Messtischplatte.

»Es war eine andere Frequenz wie vor drei Tagen, Obersturmführer. Er hatte schon gesendet, ehe wir ihn entdeckt haben.«

Hempel nickte.

Frequenz 10980 Kilohertz, dachte er. Aber gestern 10112! Und da haben wir ihn erst ausgemacht, als seine letzten Zahlenkolonnen begannen. Ein verflucht listiger Fuchs.

Die starre Spannung in den Gesichtern der sechs Männer war gewichen.

»Pause«, befahl Hempel. »Nur die Kontrollempfänger bleiben dran.«

»Jawohl, Obersturmführer.« Röbel schlug die Hacken zusammen.

Die Männer erhoben sich. Sie reckten sich, einer beugte sich nach vorn und ließ den Oberkörper pendeln. Das Kreuzfeuer der Peilgeräte hatte sie alle müde gemacht.

Hempel stand immer noch vor der Karte.

Dreimal ergab die Verlängerung der Peillinie ein ähnliches Dreieck, aber schon morgen würde sie ein anderes ergeben, das ahnte Hempel. Dieser eine Sender war schwer zu orten, unendlich schwer. Wie leicht fassten sie oft Funker, die für die Briten arbeiteten.

Nur dieser eine!

Wer mochte es sein!

Wo saß er wirklich?

Aber er lebte doch in einer Wohnung Oslos! Nur wo? Die Peillinien führten zu einem Gebiet, in dem große Mietshäuser standen. Sie waren für den Funker ein doppelter Schutz. Aber sie konnten die Peilautos schon sehr nahe heranführen.

»Denken Herr Obersturmführer an eine Razzia?«, fragte Röbel.

Hempel schüttelte den Kopf. Sie mussten es anders schaffen. Eine Razzia brachte oft nicht den gewünschten Erfolg.

Irgendwo packte der Funker jetzt seinen Sender ein, der in einen kleinen Koffer passte.

Aber vielleicht waren es doch mehrere Funker? Unsinn! Es war die gleiche Handschrift, die die Zeichen in den Äther gab.

Ein unheimlich schneller und guter Funker, dachte Hempel. Er war wie ein Phantom. Er narrte sie.

Aber er durfte sie nicht narren!

In "Von 2023 nach 1650: Eine unglaubliche Reise der Schweriner Brüder“ von Gisela Pekrul entführt uns die Autorin in eine Welt, in der historisches Ambiente und magische Elemente aufeinandertreffen. In der erzählten Episode erleben wir, wie die Kinder in einer spannungsgeladenen Situation mit historischem Hintergrund unerwartete Hilfe finden. Folgen Sie der fesselnden Szene, in der der Stadtwächter und der Büttel gerade eine Hütte verlassen haben, und spüren Sie die Angst und das Misstrauen, das die Kinder empfinden, als sie versuchen, unentdeckt zu bleiben und sich unter das Volk zu mischen, das zum Richtplatz drängt.

Ein unerwarteter Zwischenfall

Endlich verlassen der Stadtwächter und der Büttel die Hütte. Alle atmen auf, wagen aber noch nicht zu sprechen, weil sie nicht wissen, ob die beiden Männer vor der Tür lauschen. Nach einer gefühlten Ewigkeit traut sich der Vater aus der Tür und sieht sich misstrauisch um. Die gefährlichen Männer betreten gerade die Brücke über den Stadtgraben. Die umstehenden Hütten sind alle geschlossen. Offensichtlich steckt ihren Bewohnern auch noch der Schreck über die unerwarteten Besucher in den Gliedern.

„Eilt, aber passt auf, dass Euch keiner aus den anderen Hütten sieht, vor allem keiner von den Habersacks. Schleicht Euch zur Brücke und mischt Euch unter das Volk, das aus den Stadttoren strömt. Gebt vor, als wärt Ihr Teil einer der Familien, die zum Richtplatz drängen. Redet nicht übermäßig, Eure Zunge klingt zu fein für uns schlichte Leute. Wir werden Euch in einigem Abstand folgen. Es darf nicht bekannt werden, dass wir uns gesehen haben. Gott mit Euch!“

Die Jungen eilen hinaus, sehen sich neugierig um und entdecken mehrere solche kleinen Holzhäuser mit einem Dach aus Stroh. Die Hütten haben nur kleine Öffnungen statt Fenstern und werden durch roh aus Brettern gezimmerten Türen verschlossen. Schornsteine gibt es nicht, aber sie haben ja schon gesehen, dass der Rauch durch ein Loch im Dach entweicht. „Meine Sachen riechen nach Rauch. Erst jetzt merke ich, wie es in der Hütte gestunken hat“, sagt Joshua leise zu seinem Bruder.

Noah lacht: „Mama hätte schnell alle Fenster aufgerissen, damit frische Luft reinkommt. Doch es gibt ja nur ganz kleine Öffnungen als Fenster.“ Ernsthaft fügt er hinzu: „Wir haben gesehen, wie arm die Menschen sind. Alle leben in einem einzigen kleinen dunklen Raum, sitzen und schlafen auf Stroh und kochen auf offenem Feuer. Und trotzdem haben sie uns geholfen.“

Beinahe vergessen die Jungen über alldem, wovor der Mann sie gewarnt hat. Sie sehen vor sich die Brücke über den Stadtgraben, links und rechts die hohe Stadtmauer und am Ende der Brücke den hohen Wehrturm. Was sie von der Stadt im Hintergrund erblicken, ist ihnen völlig fremd.

Die beiden kommen unerkannt bis zur Brücke. Joshua denkt daran, wie sie zähneklappernd aus dem Fluss gestiegen sind. „Das waren gute Menschen. Wir konnten uns so schön aufwärmen. Die wollene Decke schützt uns vor der Kälte und meine Sachen sind fast trocken“, frohlockt Joshua.

„Sei leise“, flüstert Noah.

Ein nicht enden wollender Strom von Menschen, Karren und Reitern bewegt sich von der Brücke entlang der Felder Richtung Nordwesten. Sie drängen sich dazwischen, und fühlen sich in der großen Menschenmenge ziemlich sicher. Sie fallen mit der Decke, die ihre schwarzen Locken, die Kleidung aus dem 21. Jahrhundert und die bunten Schulranzen bedecken, nicht auf. Viele sind ähnlich wie die Familie, die sie in ihrer Hütte versteckt hatte, gekleidet. Oft sind die Sachen schmutzig, mit großen Flicken versehen oder gar zerrissen. Die Gesichter sind hinter großen Hüten verborgen. Andere wiederum schützen sich vor der Kälte ebenfalls mit einer umgehängten Decke. Einige sehr vornehm gekleidete Herren oder Damen reiten auf Pferden.

Die beiden Jungen sehen sich erstaunt um und sprechen leise miteinander: „Das müsste doch die Wismarsche oder Lübecker Straße sein. Wir waren hier oft mit Mama unterwegs oder sind mit der Straßenbahn vom Marienplatz aus gefahren.“ „Jetzt ist es noch ein ungepflasterter Weg voller Pferdeäpfel und Kuhfladen, zwischen Feldern und vereinzelten kleinen Hütten.“ „Das Kino, die Bibliothek und der Bahnhof sind auch weg.“ „Nirgends ein Geschäft oder eine Gaststätte!“ Abwechselnd flüstern sie sich verwundert ihre Eindrücke zu.

Noah dreht sich kurz um, da trifft sein Blick den des Jungen, der ihnen beim ersten Versuch, ins Warme zu kommen, die Tür sofort wieder zugeschlagen hat. Er versucht, sich weiter vorn in der Menge zu verstecken, doch da schreit der Junge schon: „Da sind die beiden schwarzen Teufel. Sie werden uns alle holen.“

Sofort entsteht unter den Menschen, die sich bisher munter plaudernd hinter- und nebeneinander auf dem schmutzigen Weg vorwärtsbewegt haben, große Unruhe. Ängstlich weichen die Leute vor den beiden zurück, denn keiner will vom Teufel berührt werden. Viele murmeln leise Gebete oder bekreuzigen sich. Noah zieht seinen kleinen Bruder in schnellem Lauf an den aufgeschreckten Menschen vorbei weiter nach vorn. Zurück können sie nicht und die abgeernteten Felder seitlich bieten erst recht keinen Sichtschutz. „Vielleicht gibt es bald einige Bäume und Sträucher, hinter denen wir uns verstecken können“, denkt Noah. Diese kleine Unaufmerksamkeit reicht aus, dass er vor sich einen großen Mann übersieht und mit ihm zusammenstößt. Der Große schimpft schrecklich und versucht, Noah zu packen. Der Junge erschrickt, wendet instinktiv einen Karategriff an und streckt den kräftigen Mann nieder.

Nun ist erst recht alles in Aufruhr. „Das ist des Teufels Werk, Hexenkunst! Ergreift ihn!“, schreien alle durcheinander. Während einige sich um den wie tot auf dem Weg liegenden Mann kümmern und andere ihn nur erstaunt anstarren, ist Joshua heimlich auf einen Ochsenkarren geklettert, hat sich hinter einem großen Fass versteckt. Noah tut es ihm gleich.

Die Menge tobt nun erst recht, weil die Jungen verschwunden sind. „Ich hab's mit eigenen Augen gesehen, wie sie durch die Lüfte sausten“, ruft einer. „Der Teufel hat sie sicherlich wieder zu sich geholt“, meint ein anderer.

Niemand entdeckt die beiden auf dem Karren, nicht einmal der Bauer, der neben dem Karren einhergeht, und so nähern sie sich unbehelligt dem Richtplatz. „Ich hab furchtbare Angst, dass man uns entdeckt“, jammert Joshua leise. „Ich glaube nicht, dass sie Kinder wirklich auf dem Scheiterhaufen verbrennen“, versucht ihn sein Bruder zu beruhigen.

Hinter ihnen sehen sie einen vornehm gekleideten Reiter, der in heftigem Galopp auf den Wagen zureitet, ohne sich um die vielen Leute und Karren zu kümmern. Die Menschen springen schnell zur Seite, Zugtiere werden unruhig, und der Bauer weicht rasch mit seinem Ochsenkarren auf das Feld aus. Dabei übersieht er einen großen Stein, beinahe schon ein Felsen. Ein heftiger Ruck lässt das Fahrzeug erzittern, die Deichsel mit dem Ochsen löst sich und das Gefährt saust ungebremst den Hang zum Richtplatz hinunter, in die dort dichtgedrängte Menge hinein. Der Bauer läuft wild gestikulierend seinem Wagen nach, erreicht ihn aber nicht mehr. Ein Mann versucht, den Wagen aufzuhalten, wird jedoch von dem immer schneller rollenden Gefährt zur Seite gedrückt und setzt sich mitten in einen Kuhfladen. Lautes Gelächter der Umstehenden ist der Lohn für sein Pech.

Die Jungen haben keine Freude an dieser Komik. Schon als der Karren in Bewegung geriet, spürten sie, wie die Fässer hinter ihnen ins Rutschen kamen. Das Geräusch von knirschendem Holz und das Klappern der Fässer wird immer lauter. Joshua, der weiter hinten sitzt, spürt, wie ein Fass gegen seine Beine stößt. Er versucht, es mit den Füßen wegzudrücken, aber es ist zu schwer.

„Noah, hilf mir!“, ruft er voller Panik.

Stichwort Verrat. Angeregt von der spannend-fantasievollen Geschichte um ALKIBALDES in „Um Himmels Willen keine Farbe“ von Hans-Ulrich kann man sich schon so seine Gedanken machen, wie gefährlich oder auch wie nützlich so ein Verrat sein kann. Es kommt eben wie fast immer im Leben auf den entsprechenden Standpunkt an. Und der ist mitunter flexibler als gedacht. So oder so ist diese unglaubliche Geschichte über die schrecklichen Geschehnisse in Klockachtern auch heute noch sehr amüsant zu lesen. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass so etwas damals wirklich passiert ist? Damals in der DDR?

Sehr zu empfehlen ist das Jugendbuch über die Kinder- und Jugendzeit von Käthe Kollwitz „Kathusch“ von Brigitte Birnbaum – und das aus mindestens zwei Gründen: Zum einen, weil es sich lohnt, sich immer mal wieder mit dem Leben und Werk von Käthe Kollwitz zu befassen. Ernst Barlach hatte seinem „Schwebenden Engel“ im Güstrower Dom 1927 ihr Gesicht gegeben. Fahren Sie doch wieder mal nach Güstrow.

Und zum anderen, weil sich an ihrem Schicksal beispielhaft nachvollziehen lässt, wie viel sich seit damals an den gleichberechtigten Entwicklungsmöglichkeiten von Mädchen und Frauen getan hat und wie viel noch immer zu tun bleibt …

Bleiben Sie ansonsten weiter vor allem schön gesund und munter und der Welt der Bücher gewogen. Die neuen fünf Sonderangebote für den ersten Newsletter im Juli sind schon ausgewählt.

Eines von ihnen ist „Mein elftes Schuljahr“ von Heinz Kruschel von 1971: Alle sind neu in diesem 11. Schuljahr. Innerhalb von drei Jahren werden sie ihr Abitur machen und dazu noch die Prüfung zum Chemiefacharbeiter. Dette gehörte mal zur Spitze in seiner Klasse, aber jetzt scheint es, als gäbe er sich mit der Drei, der Eins des kleinen Mannes, zufrieden. Doch den Ton in der Klasse gibt die selbstbewusste Rikki an, die Dette nicht ausstehen kann. Aber immer wieder taucht ihr Name in seinem Tagebuch auf. Was steckt dahinter? Und was hat das alles mit Philosophie und Praxis zu tun?