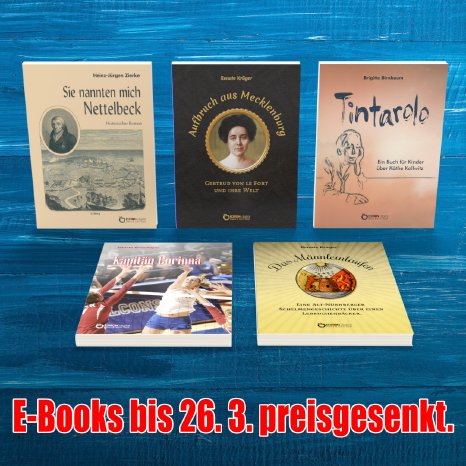

Ebenfalls von Renate Krüger stammt die ebenso einfühlsame wie umfangreiche biografische Auseinandersetzung mit der Dichterin Gertrud von le Fort „Aufbruch aus Mecklenburg“.

Um Leistungssport, um Liebe und um ein Faschingsfest geht es in dem Jugendbuch „Kapitän Corinna“ von Christa Grasmeyer.

Über das Leben einer berühmten Künstlerin und über ihre Beziehung zu den beiden Berliner Arbeiterkindern Trude und Anni berichtet Brigitte Birnbaum in „Tintarolo. Ein Buch für Kinder über Käthe Kollwitz“.

Und damit sind wir wieder beim aktuellen Beitrag der Rubrik Fridays for Future angelangt. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Und da hat die Literatur schon immer ein gewichtiges Wort mitzureden und heute erst recht. In dem heutigen Sonderangebot geht es gleich in doppelter Hinsicht historisch zu. Denn der Held des Buchs, das gegen Ende des zweiten Weltkriegs spielt, vergleicht die Situation mit einer früheren, in der seine Stadt ebenfalls eine wichtige Rolle gespielt hatte. Diesmal jedoch ist alles anders. Denn anders als damals scheint die Rettung durch einen Frieden nicht mehr möglich …

Und so wirft dieses Buch denn auch spannende Fragen danach auf, wie Kriege gemacht werden und wie Frieden entstehen kann. Und es geht nicht zuletzt um die Frage, wie weit sich historische Situationen miteinander vergleichen und welche Schlussfolgerungen sich daraus für die Gegenwart ableiten lassen. Die Antworten auf diese Fragen dürften allerdings weder dem Helden des Buches noch uns Heutigen leicht fallen, da sich die Zeiten seitdem verändert haben und manche Frontlinien nicht mehr ganz so einfach zu erkennen sind. Gefährliche, friedensbedrohende Entwicklungen gibt es aber auch heute. Und da kann allerdings auch mancher Blick zurück nicht schaden – um der Gegenwart willen.

Erstmals 1968 veröffentlichte Heinz-Jürgen Zierke im damaligen VEB Hinstorff Verlag Rostock „Sie nannten mich Nettelbeck“: Der Lehrer Scharrenberg, genannt Nettelbeck, flüchtet mit dem letzten Dampfer aus dem von der Sowjetarmee abgeschlossenen Kolberg. Er muss fürchten, dass seine Familie in der Stadt umgekommen ist. Um sich abzulenken, erzählt er sich selbst die Geschichte der erfolgreichen Verteidigung im Jahre 1807. So ist er vor der apokalyptischen Gegenwart in die Vergangenheit geflohen. Aber immer wieder drängen sich die Erinnerungen an die letzten Stunden in der brennenden Stadt dazwischen, und er selbst glaubt sich in Nettelbeck und Gneisenau wiederzuerkennen. Sein Freund und Schüler Harald Bögeholt, den er verletzt aus der Frontlinie trug, nimmt die Züge des Barbiergehilfen Philipp Püttmann an, der seine Braut gegen einen Schillschen Offizier verteidigen musste, und dieses Mädchen erscheint ihm wie seine Tochter Karla. 1807, damals, wurde die Stadt durch einen rechtzeitigen Frieden gerettet. Scharrenberg, obwohl er weiß, dass die Geschichte nicht wiederholt wird, sucht darin Trost und Hoffnung. Und doch kann er der Gegenwart nicht entfliehen. Seine dreihundert Gefährten, Frauen, Kinder, Greise, verlangen von ihm eine Entscheidung, die unter konträren historischen Vorzeichen einst Nettelbeck abverlangt wurde. Im Folgenden hören wir Scharrenberg alias Nettelbeck:

„Vier Belagerungen hatte die Festung überstanden in den letzten zweihundert Jahren, einmal war sie unterlegen, dem gleichen Gegner, der heute vor den Toren stand, und als, fast fünfzig Jahre später, die Stadt mit diesem Land verbündet war, trotzte sie dem Welteroberer Napoleon. Dass die Geschichte der Belagerungen ein fünftes Kapitel bekam, ahnten wir im Sommer noch nicht.

Ich sah, dass Karla unruhig wurde, als Harald nicht kam. Sie putzte ihre Sonntagsschuhe, rieb sie mit einem weichen wollenen Lappen ab, und als sie längst glänzten, rieb sie noch immer. Wozu brauchte sie blanke Schuhe? Sie war zum Schippen befohlen mit der Klasse, aber sie ging nicht. Sie habe sich krankgemeldet, sagte sie, stellte die Schuhe ins Regal und zog sie wieder hervor, und wenn der Klopfer gegen die Haustür schlug, lief sie auf den Flur hinaus.

Auch Luise, meine Frau, war nervös. Sie verpackte Wäsche in Koffer, die ich in den Keller trug. Malte die Angst meiner Frau rote Flecken unter die Augen, oder steckte Karlas Aufregung sie an? Karla war erst fünfzehn. War? Habe ich „war“ gedacht? - Ich steckte meine Papiere in die Reisetasche; sie nahmen nicht viel Platz ein, ich habe eine winzig kleine Handschrift.

Harald Bögeholt kam nicht, aber gegen zehn Uhr erschien mein Freund Blissing, von Büssing, Major a. D., mein Batteriechef, zuletzt, als ich die Batterie übernehmen musste, mein Abteilungschef aus dem Krieg, der heute schon Sage ist. Blissing trug wie stets seinen grünen Rock, die schmucklose Forstmeisteruniform, aber heute leuchtete am Hals der achtstrahlige Stern des „Pour le mérite“.

Mit seiner Kommandostimme, die auch das lange Leben in der Waldeinsamkeit nicht gedämpft hatte, erklärte er: „Man kommt besser durch die Straßen mit dem Ding da, entgeht lästigen Fragen. Packen Sie ein, Scharrenberg! Koffer zu, Marschgepäck mitnehmen, eiserne Ration! Wir müssen uns absetzen.“

„Herr Major?“

„Keine langen Reden, einpacken! Oder wollen Sie Nettelbeck spielen? Ich spüre jedenfalls kein Talent zu einem Gneisenau. Bezweifle auch, dass Gneisenau in so aussichtsloser Position verteidigt hätte; war viel zu klug dazu, wusste genau, wann der Rückzug anzutreten ist, hat es bei Bautzen und Ligny bewiesen. Aber unser Schnürschuh-Napoleon? Pah, kein Wort weiter von dem! Der selige Imperator Rex hat seinerzeit wenigstens begriffen, dass er in den Zug nach Doorn steigen musste. Von diesem österreichischen Gefreiten kann man so viel Einsicht vielleicht nicht verlangen, wohl aber von den Herren mit den goldenen Schulterstücken, die sich in seinem Vorzimmer drängeln. Diesmal kommen wir nicht mit einer Matrosenrevolte, mit Arbeiterräten und mit einem Ebert davon. Ich ereifere mich wieder. Haben Sie einen Kognak im Haus?“

Ich hatte nur einen gewöhnlichen Richtenberger, mit dem ich Einreibungen machte, da es keinen Franzbranntwein mehr gab. Der Major trank und ordnete an: „Einpacken, mitnehmen! Um fünf Uhr abends sind Sie mit Frau, Kind und notwendigstem Gepäck in meiner Wohnung. Habe Sondergenehmigung, mit meinem Boot die Festung Kolberg zu verlassen.“ Er schnipste mit dem Finger gegen den Orden.

Ich fragte den Major nicht nach den Gründen. Mir fiel ein: Stadtrat Momm hatte schon vor drei Tagen davon gesprochen, dass im Notfall die Zivilbevölkerung die Stadt verlassen sollte. Er selbst war für den Abtransport verantwortlich. Dass dieser Fall so schnell eintreten würde, damit hatte er nicht gerechnet, auch ich nicht.

Und ich weiß noch immer nicht, wohin wir fahren.

Der Major war nach dem Kriege nicht in die Reichswehr übernommen worden. Durch seine Grobheit hatte er sich’s mit einigen Generalen verdorben und wurde als Forstmeister in die Neumark abgeschoben. Die Waldeinsamkeit bestärkte seine Verachtung für die Menschen, dennoch kehrte er nach seiner Pensionierung sofort nach Kolberg zurück. „Zuviel Bäume, zu wenig Wasser“, begründete er seine Rückkehr. Mit der neuen Zeit hatte er sich nie befreunden können, auch nicht mit der neuesten; in seinem Waldrevier hatte er vor ihr Ruhe, glaubte er. Wir standen die Jahre über im Briefwechsel; wir waren nicht immer der gleichen Meinung, aber er besaß bei all seiner Grobheit genug Toleranz, meine Auffassungen gelten zu lassen, auch wo sie ihm widerstrebten. Wir wurden älter und einsamer. Frühere Freunde zogen in Walhall ein, wie man jetzt sagte, andere fanden ihr Walhall auf Erden. Blissing verkroch sich in seinen Wald und später in die Kajüte seines Bootes, ich mich in den Staub der Archive.

Ich weiß, meine Schüler nennen mich Nettelbeck; in der Stadt nennt man mich wohl ebenso und lacht hinter mir her; selbst Kollegen tun das. Man hält mich für vertrottelt, aber auch das hat sein Gutes. So brauche ich, obwohl Vorstandsmitglied des Heimat- und Geschichtsvereins, nicht zu beweisen, dass das Feldherrngenie eines Gneisenau seine Erfüllung findet in dem - wie sagte Blissing gleich? - in dem Schnürschuh-Napoleon. Man machte mir nicht einmal ernsthafte Vorwürfe, wenn ich im Geschichtsunterricht die ältere Geschichte ausführlicher, die letzten Jahrzehnte dagegen überaus kurz behandelte. Lehrer sind knapp, seit alle jüngeren Kollegen, die nur halbwegs gesund sind, bei der Truppe stehen, und getreu der Tradition unserer Schule dürfen Frauen bei uns nicht unterrichten, nicht einmal Musik oder Zeichnen. Nur einer meiner Kollegen war unter vierzig, der einzige übrigens, mit dem ich mehr als die notwendigsten Worte wechselte. Er hatte ein Augenleiden. Aber jetzt hatte man ihn zum Volkssturm geholt.“ Und damit zu den ausführlicheren Vorstellungen der anderen vier Sonderangebote dieses Newsletters.

Erstmals 1983 erschien im Kinderbuchverlag Berlin „Das Männleinlaufen. Eine Alt-Nürnberger Schelmengeschichte über einen Lebkuchenbäcker“ von Renate Krüger: Die Geschichte beginnt, als das Männleinlaufen, jenes berühmte mechanische Uhrwerk Nürnbergs, stehenbleibt, eine der Figuren abstürzt und Jockel Wolgemut, der Schelm, beschließt, am närrischen Schembartumzug durch die Stadt teilzunehmen. Er verkleidet sich als Fugger, als Mitglied der reichen Kaufmannsfamilie also, von deren Geld und Einfluss die Fürsten des ganzen Reiches abhängig sind. Jockel fühlt sich in seinem Element, er hatte die Idee zu dieser Maskerade und lässt die Männlein tanzen. Da wird er entdeckt von einem echten Fugger, und es kommt zu einem unglaublichen Angebot: Jockel soll mit ihm tauschen, soll seine Rolle wirklich spielen dürfen, nicht nur zum Spaß. Jockel entdeckt eine unbekannte Welt mit vielen Widersprüchen, erlebt Höhen und Tiefen und beschließt, sich nicht mehr von anderen in Bewegung setzen zu lassen, sondern ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Hier der Beginn des Buches, das übrigens auch in tschechischer Sprache herausgekommen war:

„1. Die Männlein bleiben stehen

Der neunzehnjährige Lebkuchenbäcker Jockel Wolgemut fühlt sich unbehaglich, als er plötzlich in die Rolle eines Angeklagten kommt und von scharfen Blicken und lauten Beschuldigungen des Vogtes der Nürnberger Frauenkirche zu Boden gedrückt wird. Dabei gilt dieses Verhör in der spitzgiebeligen kalten Kirchenvogtei gar nicht ihm, sondern dem jungen Maler Barthel Beham, und es will nicht in seinen Kopf, dass der Kirchenvogt so mit einem Maler umspringen darf. Maler sind angesehen in Nürnberg, und nun gar dieser, Kind einer alteingesessenen Familie, Schüler von Albrecht Dürer! Bei den Worten des Kirchenvogtes denkt Jockel bald an das Bellen eines Hundes, bald auch an das Fauchen einer Katze und das Stampfen eines Pferdes. Es kann also nicht so weit her sein mit dem Ansehen dieses Malers, denkt er, und ich werde wohl gut daran tun, mich von ihm abzusetzen.

Nun schreit der Kirchenvogt: „Meint Ihr, Maler Beham, wir lassen uns von Euch unsere ganze Ordnung durcheinanderbringen?“

Wir, sagt er. Unsere, sagt er. Wir haben unser Recht und unsere Macht, und du bist allein, du wirst schon sehen …

Der Maler Beham sagt ruhig: „Dazu braucht Ihr mich nicht mehr, Kirchenvogt, Eure Nürnberger Ordnung hat viele Risse und Löcher. Ist es ein Wunder, dass Eure Männlein darüber stolpern und stehen bleiben?“

„Ihr habt sie angehalten, die Männlein! Noch nie sind sie von selbst stehen geblieben!“

„Es wird Zeit dazu“, erwidert Barthel Beham. Dem Kirchenvogt bleibt das Wort im Mund stecken.

Jeden Mittag, wenn es langsam auf zwölf geht, versammeln sich viele Nürnberger an der Giebelseite der Frauenkirche, um das Männleinlaufen zu sehen, das sie zwar längst alle kennen, von dem sie aber doch immer wieder gefesselt werden.

Wenn der erste Mittagsschlag über den Hauptmarkt hallt, eröffnet die Figur des Ausrufers unter der vergoldeten Uhr das Spiel mit dem Geläut eines Glöckchens. Dazu öffnet und schließt er seinen nicht gerade klein geratenen Mund wie ein Nussknacker. Wenige Augenblicke später beginnt der Ordner des Aufzuges im anderen Fensterchen unter der Uhr seine Amtstätigkeit und gibt mit einem Stäbchen den Takt für die Begleitmusik an. Zwei Posaunenbläser, ein Trommelschläger und ein Flötenpfeifer wetteifern miteinander. Sie mühen sich zwar nur stumm ab, und doch ist der Nürnberger Hauptmarkt von Musik erfüllt wie bei den prächtigen Aufzügen des Rates. Feierlich schreiten nun nacheinander sieben Figuren aus einem Pförtchen des Kirchengiebels in ihren roten Mänteln und den Kragen aus weißem Hermelinfell, auf dem die Schwanzenden der wertvollen Pelztierchen als schwarze Tupfer sitzen.

Für wen nun diese feierliche Pracht? Für den Kaiser natürlich! Der sitzt im Herrschergewand auf seinem Thron, lässt sich dreimal von den Kurfürsten umrunden und neigt gnädig und gut gelaunt sein Zepter, unter das sich die Kurfürsten beugen müssen, bevor sie wieder in Ihrem Türchen verschwinden dürfen.

So geschieht es jeden Mittag, nur eben heute nicht. Gerade als sich der Kurfürst von Sachsen, die bemalte Figur, versteht sich, vor dem Kaiser verneigen sollte, blieb der Männleinzug einfach stehen. Ob sich das Kurfürstenmännlein seine Ehrenbezeigung wohl noch abgerungen hat? Augenblicklich wendet der Kurfürst von Sachsen der Kaiserlichen Majestät den Rücken zu und schaut triumphierend auf den Hauptmarkt herunter, auf dem die Leute mit gerunzelten Stirnen und unfreundlichen Mienen stehen.

„Die Männlein sind stehen geblieben“, hört es Jockel schon wieder von draußen schreien, und es trifft ihn wie ein Peitschenhieb. Gleich wird die Reihe an ihn kommen, und mit einem Lebkuchenbäcker wird der Kirchenvogt noch härter umspringen als mit einem Maler. Hoffentlich geht es nicht dem Vater an den Kragen, der leidet schon genug an seinen Zahnschmerzen!

Vom Rat beauftragt und bezahlt, hat der Uhrmachermeister Melchior Wolgemut über das Männleinlaufen zu wachen. Es blieb ihm jedoch seiner kranken Zähne wegen nichts anderes übrig, als sich von Jockel vertreten zu lassen, denn ein Gast aus Wittenberg wünschte zusammen mit dem Maler Beham das mechanische Kunstwerk ganz aus der Nähe zu sehen. Jockel war stolz darauf, denn er versteht vom Männleinlaufen und von der Kunstuhr genauso viel wie vom Lebkuchenbacken. Wie konnte es nur passieren, dass …

Auweih, denkt Jockel, als sich der Kirchenvogt erhebt und mit vorgestrecktem Kopf auf ihn zustampft. Du hast nicht aufgepasst, wird er gleich sagen, du hast nicht – du bist nicht … Aber nichts davon.

„Lebkuchenbäcker bist du? Ein guter alter Nürnberger Beruf!“

Das Gesicht des Kirchenvogtes geht auseinander wie Teig, die Nase schnuppert, die Augen blinzeln. Jockel ist erleichtert. Gleich morgen wird er dem Kirchenvogt einen Korb voller Lebkuchen bringen.

„Was sollte dir daran liegen, den Männleinzug aufzuhalten? Der da war es!“

Er zeigt auf Barthel Beham.

„Der da gehört vor den Rat!“

Der Maler antwortet ruhig: „Ich bin für Euch nicht Der da, Ihr kennt mich, und es herrscht in Nürnberg noch immer der Brauch, einander beim Namen zu nennen. Und warum habt Ihr den anderen nicht fest gehalten, den Wittenberger?“

Er erhält keine Antwort; die Tür wird aufgerissen, und eine Traube von Menschen drängt herein. Heute ist wegen des Markttages viel Volk in die Stadt geströmt.

„Was ist nun mit den Männlein? Sie stehen noch immer und rühren sich nicht!“

„Macht, dass ihr hinauskommt!“, schreit der Kirchenvogt. „Mein Kopf ist voll genug!“

Wer bringt mir das Männleinlaufen wieder in Ordnung? geht es ihm durch und durch.“

Erstmals 2001 veröffentlichte Renate Krüger im Allitera Verlag München „Aufbruch aus Mecklenburg. Gertrud von le Fort und ihre Welt“: Renate Krüger geht in ihrer Darstellung erstmalig auf die besonderen familiären und emotionalen Beziehungen der Gertrud von le Fort zu Mecklenburg ein. Denn gerade auch durch ihr Werk wurde Mecklenburg zum literarischen Ort. Eine lebendige Einführung in Werk und Leben der großen humanistischen Dichterin. Sie befasst sich dabei mit ihrer Beziehung zur Heimat und besonders zu Mecklenburg, mit ihrem Leben in Ludwigslust und auf dem Familiengut in Boek/Müritz sowie mit den literarischen Strömungen in ihrer Zeit und mit dem christlichen Humanismus der Dichterin. Hier ein Kapitel, in dem die Autorin die frühen Jahre von Gertrud von le Fort beschreibt:

„Kindheitsparadiese

Die Familiensituation auf dem Familiengut Boek an der Müritz führte dazu, dass sich der preußische Major a.D. Lothar Freiherr von le Fort im Jahre 1898 mit seiner Frau und den beiden Töchtern in Ludwigslust niederließ, immerhin noch über einhundert Kilometer von Boek entfernt. Das Gut wurde von zwei unverheirateten und kinderlosen Vettern des Vaters bewirtschaftet und sollte nach deren Tod an Gertruds Bruder Stephan fallen, der zur Zeit des Umzugs bei den Ulanen stand. Boek war die finanzielle Zukunft der Familie, und der zukünftige Lebensraum hieß Mecklenburg.

Das Land war den le Forts nicht nur deshalb bekannt, weil es die Heimat des Familienoberhauptes war, sondern vor allem, weil man stets die Ferien in Boek und auf den uckermärkischen und pommerschen Gütern der mütterlichen Familie verbracht hatte.

Boek blieb lebenslang die eigentliche Heimat für Gertrud von le Fort, und sie erinnerte sich bis ins hohe Alter genau an die Ausstattung des Boeker Herrenhauses mit den schönen alten Biedermeiermöbeln und Bildern, den prächtigen holländischen Stillleben mit ihren zum Anbeißen reifen Früchten und den Familienbildern vieler Generationen: der russische Admiral mit langer Allongeperücke, im Hintergrund die brennenden Schiffe. Daneben das Bild seines Neffen, jenes russischen Generalleutnants, durch dessen Landerwerb in Mecklenburg später unsere Familie dort beheimatet wurde. Die Reihe schloß mit den Bildern meiner Eltern. (Aufzeichnungen und Erinnerungen)

Boek bedeutete das Paradies für die le Fort-Kinder. Eine alte schattige Kastanienallee führte von dem lang gestreckten Empirebau des Herrenhauses bis zum Strand der Müritz, des zweitgrößten deutschen Binnensees, an dessen Ufer die Geschwister eifrig nach Bernstein suchten.

Beeindruckt war Gertrud von le Fort auch von der Vegetation des Müritzufers, von den Strandweiden und dem Tausendgüldenkraut, das manche Frauen der umliegenden Dörfer zu Heilzwecken sammelten. Es gab Frauen, die „böten“, das heißt „besprechen“ konnten und nicht etwa als unheimliche Hexen verfemt waren, sondern als „weise Frauen“ eine gewisse Hochachtung genossen. Vielfach mussten sie den Arzt ersetzen, der in der entfernten Kreisstadt wohnte und auch in dringenden Fällen erst sehr spät, manchmal zu spät bei einem Patienten sein konnte.

Gertrud von le Fort erinnerte sich noch im hohen Alter, wie eine Frau aus Boek durch solches Besprechen Blut stillte, nachdem sich einer der Gutsarbeiter an der Häckselmaschine die Ader am Handgelenk verletzt hatte. Die Frau machte ein Kreuz aus Strohhalmen und ließ das Blut darauf tropfen, wobei sie etwas Unverständliches murmelte. Das Blut stand augenblicklich, und als später der Arzt eintraf war seine erste Frage: „Ihr habt doch hoffentlich böten lassen?“ (Hälfte des Lebens)

Immer wieder beschrieb Gertrud von le Fort in ihren autobiografischen Aufzeichnungen den weiten Weg von der entfernten Bahnstation nach Boek durch ausgedehnte Kiefernwälder, in denen man nichts anderes hörte als das Knirschen der Wagenräder und das leise Schnauben der Pferde. Bisweilen sah ein Reh aus dem Unterholz. In den Schonungen blühten Erika, Pechnelken und Immortellen. Im Herbst kämpften die Hirsche miteinander und ließen weithin ihre Brunftschreie hören. Um diese Zeit brausten die wilden Schwäne über die Müritz, und die Wildschweine wühlten im Bruch.

Ebenso erinnerte sich Gertrud von le Fort auch an die Ferienaufenthalte in Polßen, Parlow und Misdroy, an die dortige Atmosphäre und ihre Besonderheiten, so an den Turm des Polßener Gutshauses, in der Nähe von Angermünde gelegen. Er erhielt in ihrer Fantasie einen bevorzugten Platz, und sie ließ alle Märchen und Geschichten, in denen ein Turm vorkam, auf dem Polßener Schlossturm spielen.

Auf Polßen wirtschaftete Felix von Wedel-Parlow, ein Bruder der Mutter. Das so genannte Rote Haus im Schlosspark war von düsteren Geheimnissen umgeben. Ein verwachsener Weg führte zu einer kleinen Landinsel, die im Dreißigjährigen Krieg der Bevölkerung Zuflucht vor den Schweden gewährt hatte. Dieses Motiv fand Eingang noch in le Forts späte Novelle Die Verfemte.

Egon von Wedel-Parlow, der zweite Bruder der Mutter, bewirtschaftete das Gut Parlow in der Nähe des Städtchens Joachimsthal am Rande der Schorfheide, obgleich er nach dem Theologiestudium, mit dem er seine Umgebung außerordentlich überrascht hatte, eigentlich Pfarrer hatte werden wollen. Seine Nichte Gertrud war die einzige, die seinen geistlichen Neigungen Interesse entgegenbrachte. Nach eigener Aussage wurde ihr späteres Theologiestudium nicht zuletzt durch ihren Onkel Egon beeinflusst.

Während Egon sich theologischen Gedankengängen hingab, interessierte sich seine Frau Anna, eine geborene von Thüngen aus Franken, vor allem für die dramatische Kunst. Sie besuchte nicht nur fleißig das Berliner Theater, sondern inszenierte auf Parlow auch Liebhaberveranstaltungen. So versuchten sich einmal Gertrud und eine ihrer Cousinen auf der von Lampions erhellten Terrasse als Königin Elisabeth und Maria Stuart des schillerschen Dramas.

Gemeinsam mit den Töchtern des Kaiserlichen Forstmeisters von Hövel in Joachimsthal lernte Gertrud den gesamten ersten Teil von Goethes Faust auswendig, den sie noch im hohen Alter auf weite Strecken rezitieren konnte. Auch der Archäologie wandte sie sich zu, indem sie mit einem Vetter nach frühgeschichtlichen Gräbern suchte.

Der Großvater, Moritz von Wedel-Parlow, hatte sich auf seine Besitzungen im Ostseebad Misdroy zurückgezogen, und Gertrud fand sich dort fast alljährlich mit Vettern und Cousinen, Onkeln und Tanten ein. Hier war es das Meer, das stärkste Wirkung auf sie ausübte.

Gertrud von le Fort wuchs mit zwei Geschwistern auf, der 1880 geborenen Schwester Elisabeth (gest. 1972) und dem 1884 geborenen Bruder Stephan (gest. 1953). Die Umgebung mit Vater und Mutter und Geschwistern - das bedeutete für Gertrud von le Fort Heimat, und es war von untergeordneter Bedeutung, ob es sich dabei um Koblenz, Hildesheim, Ludwigslust oder Boek handelte. Aber ein Garten musste dabei sein, und das Wohnhaus musste im Freien stehen. Gertrud von le Fort hat nie ein freundschaftliches Verhältnis zu großen Städten entwickelt. Erinnerungswert bot nur das Einzelhaus, die Villa im Grünen und im Freien gelegen. Sie erinnerte sich später viel deutlicher an Einzelheiten des Gartens als an die des Hauses.“

Erstmals 1977 erschien im Verlag Neues Leben Berlin „Kapitän Corinna“ von Christa Grasmeyer: Corinna ist Schülerin der 11. Klasse und Mitglied der Volleyball-Nationalmannschaft. Leistungssport bestimmt ihr Leben. Dann lernt sie den Maler Til kennen. In seiner unkonventionellen und lausbubenhaften Art gewinnt der junge Mann sehr schnell Corinnas Sympathie. Sie liebt Til und möchte ihn nicht verlieren, aber sie muss etwas haben, worauf sie sich verlassen kann, denn sie möchte herausfinden, was sie zu leisten vermag. Mit vier Jahren konnte sie schwimmen, mit fünf Fahrrad fahren, mit acht Jahren Tennis spielen, mit zehn das Segelboot ihres Vaters steuern, mit zwölf entschied sie sich für Volleyball. Was sie wollte, hat sie bisher immer erreicht, also würde sie auch eines Tages eine olympische Medaille tragen. Training und Schule lassen ihr nur wenig Zeit für Til. Und plötzlich wird ein Faschingsfest wichtiger als ein internationaler Wettkampf. Aber zunächst wollen wir Corinna erst einmal kennenlernen, Corinna und vor allem ihre Klassenkameradinnen und – noch jemanden:

„1. Kapitel

Auf der obersten Stufe zum Eingang des Schulgebäudes blieb Corinna stehen. „Mir scheint“, sagte sie zu den Mädchen, die ihr folgten, „unsere ehrwürdige Lehranstalt grüßt uns in neuem Gewande.“

Tatsächlich empfing sie, kaum waren sie eingetreten, ein starker Geruch nach Lack und Farbe. Im Treppenhaus standen Eimer und Leitern, und die Maler arbeiteten in den langen Fluren.

„Ich möchte wetten“, sagte Corinna, „vorher, während der Ferien, haben sie Skat gespielt.“

Die Unterrichtsräume waren fertig. Nur die Fenster standen noch offen, um die Farbe trocknen zu lassen. Daher zog es, man musste die Türen festhalten, damit sie nicht knallten. Renate entdeckte, dass manche Räume ganz neues Mobiliar erhalten hatten.

„Wo?“, rief Janni neugierig, und als sie sich schwungvoll umdrehte, streifte der Saum ihres weiten Rockes den Farbeimer eines Malers, der gerade vorüberging. Corinna lachte. Sie trug wie immer Hosen. In dem Augenblick legte sie den Arm auf ein Fensterbrett und war vom Ellenbogen bis zur Handfläche weiß. Janni schrie laut auf vor Vergnügen.

„Was gackerst du wie ein Huhn“, sagte Corinna.

Dann hörten sie jemand fragen: „Wird vielleicht ein Hahn benötigt?“

Wenige Schritte weiter, vor dem nächsten Flurfenster, stand eine Leiter. Die Mädchen blickten hoch.

„Aha!“, rief Corinna und blieb stehen. „Daher die Bummelei. Bei der Arbeit werden Maulaffen feilgeboten und Witze gerissen.“

„Antworte lieber auf eine konkrete Frage.“

Corinna winkte ab. Sie wollte weitergehen. Da zog der Junge den beklecksten Hut vom Lockenhaar, schwenkte ihn, richtete sich auf und balancierte, die beiden Leiterstreben zwischen den Beinen, wie auf Stelzen neben ihr her. Ein älterer Maler, der unten stand, schimpfte. Ein anderer, der etwas weiter die Fußleiste strich, kam grinsend aus der Hocke hoch.

„Hallo, Til, bist du wieder mal der Größte und Schönste?“

„Ja, die Mädchen beflügeln mich.“

Er starrte Corinna verzückt an. Sie erwiderte seinen Blick, blinzelte und sagte: „Man sollte dir die Flügel stutzen.“ Sie drehte sich nicht um, aber sie war sicher, dass er ihr nachschaute, als sie weiterging.

„Ich hätte ihn nicht abblitzen lassen“, sagte Janni. „Mir könnt er gefallen.“

„Bloß, dass er schielt“, erwiderte Corinna. —

Das neue Schuljahr brachte Veränderungen. Corinna überblickte den Klassenraum und zählte die Schüler. „Fünfzehn“, sagte sie zu Renate, die das auch schon festgestellt hatte und befriedigt nickte. Fünfzehn, fand Renate, sei eine gute:Zahl. Vorher waren sie mehr gewesen. Nach der zehnten Klasse hatte eine Reihe von Sportlern die Schule verlassen.

„Bis jetzt war’s leicht, die Gruppe zusammenzuhalten“, sagte Corinna nachdenklich. „Wir waren alle in einer Klasse und wohnten in einem Internat. Jetzt wohnen die Lehrlinge im Internat des Sportklubs, und wir wohnen weiterhin im Schulinternat.“

„Trotzdem sind wir eine Trainingsgruppe und eine FDJ-Gruppe und eine Mannschaft“, antwortete Renate. „Das ist der Boden, auf dem wir stehen.

„Keine langen Vorreden!“ Mit diesen Worten begann der neue Klassenlehrer den Unterricht. „Die elfte Klasse verlangt Arbeit, Arbeit und höchste Konzentration. Erweisen Sie sich der Ehre würdig, Schüler einer Kinder- und Jugendsportschule zu sein.“

Corinna tauschte einen belustigten Blick mit Janni, die neben ihr saß. Schüler der Kinder- und Jugendsportschule waren sie schon seit drei Jahren, und hätten sie sich nicht der Ehre würdig erwiesen, besuchten sie jetzt nicht den Abiturkurs.

Was sie an Arbeit und Konzentration würden aufbieten müssen, zeigte ihnen der Stundenplan. Unterricht und Training im Wechsel über den ganzen Tag, und zweimal in der Woche Abendtraining. In der Pause rechneten die Mädchen aus, wie viel an Freizeit ihnen bleiben würde, zwei Stunden, wenn‘s hoch kam drei Stunden am Tag.

Corinna zog die Brauen zusammen. „Wollt ihr schon in Rente gehen?“ Jetzt nach dem Aufenthalt in Bornwitz an der Ostsee, wo sie zu Hause war, war ihr Teint noch dunkler getönt als sonst. „Ich möcht wissen“, fuhr sie fort, „was ihr die Ferien über getrieben habt. Seid ihr zu Mehlsäcken geworden?“

Sie war frühmorgens, wenn die Urlauber noch schliefen, am Strand entlanggelaufen, über den feuchten, unberührten Sand, der nur das Dreizackmuster der Möwenfüße trug, und sie war weit hinausgeschwommen, immer in der schrägen Sonnenbahn, die das Wasser zum Glitzern brachte. Erst danach hatte sie gefrühstückt, krachend frische Brötchen und Milch aus beschlagener Flasche, und dann hatte sie ein bisschen im Garten geholfen, dies nicht gerade aus Lust und Laune, sondern Opa zuliebe, der meinte, ein Mädchen müsse im Garten arbeiten, Obst einwecken und dergleichen. Alles andere hielt er nicht nur für überflüssig, sondern sogar für bedrohlichen Müßiggang, eingeschlossen das Lernen in der Schule, „de Studiereri“, und vor allem den Sport, „de Ballspäleri“.

Wenn Corinna von Opa erzählte, kamen die Mädchen aus dem Lachen nicht heraus. Aber Corinna mochte ihn, sie erwiderte seine Zuneigung aus ganzem Herzen. Achtzig Jahre war er alt und stieg noch in den Birnbaum, weil angeblich keiner außer ihm imstande und willens war, die Birnen mit der nötigen Behutsamkeit zu ernten. Von ihren Eltern und von ihrer jüngeren Schwester erzählte Corinna nur beiläufig.

„Und was hast du noch gemacht?“, fragte Janni.

Nicht nur allgemein hatte Corinna Kondition gewahrt, sondern speziell trainiert, und einen ganzen Schwarm von Jungen hatte sie um sich gehabt. Es hatte sich von selbst so ergeben, nachdem sie anfangs bescheiden beim Volleyballnetz am Strand erschienen war und gebeten hatte, ein bisschen mittun zu dürfen, natürlich ohne ein Wort davon zu verraten, dass sie Mitglied der Juniorennationalmannschaft war. Und dann die grenzenlose Verblüffung der Jungen vom Zeltplatz, über Corinnas Wendigkeit, ihre Schmetterschläge und ihr katzenhaftes Sprungvermögen.

Janni sah Corinna bewundernd an. Sie war von allen Mädchen am meisten mit Corinna befreundet, denn sie wohnte vom ersten Tage an, seit damals vor drei Jahren, als sie vierzehnjährig zur Sportschule kamen, mit Corinna in einem Zimmer. Die beiden Mädchen verstanden sich, weil Janni sanft und bescheiden war und immer in allem nachgab, denn Corinnas Temperament konnte Widerspruch schwer ertragen. Janni bewunderte die Fähigkeit, mit der Corinna die Jungen an sich zog und trotzdem auf Distanz hielt, die Konsequenz, mit der sie die Grenze wahrte zwischen Scherz und Ernst, überall, wo sie auftrat.

„Ich hätte dabei sein mögen, in Bornwitz am Strand“, sagte Janni sehnsüchtig.

Corinna gab sich mit den Armen Schwung und sprang vom Tisch, auf dem sie gesessen hatte. „Ja, mit euch hätt’s mehr Spaß gemacht. Ehrlich, ein bisschen hab ich mich gelangweilt. Ich bin froh, wieder hier zu sein.“

„Und wir erst“, rief einer der Jungen aus der Klasse, „und wir sind erst froh, dass du wieder hier bist!“

Sie packte ihn beim Schopf und zauste ihn.

Das erste Training nach den Ferien war noch am gleichen Vormittag. Die Mädchen gingen vom Schulgebäude zum Internat hinüber, um ihre Sachen zu holen.

Corinna sah schnell zur Seite. „Da sitzt das Schielauge schon wieder und faulenzt.“ Ihr Scharfblick hatte inmitten der friedlich frühstückenden Gruppe von Malern den einen besonderen erspäht. Und auch er drehte sich um. Sie verlangsamte den Schritt. Er kam sofort.

Die Mädchen blieben stehen. Mit Wohlgefallen stellten sie fest, dass er groß und schlank war. Sogar den beklecksten Hut trug er mit lässigem Stolz.

„Na, fleißig gelernt?“, fragte er in gönnerhaftem Ton, als läge seine eigene Schulzeit Jahrzehnte zurück.

„Nicht jeder kann müßig in der Sonne sitzen“, antwortete Corinna.

„Gesetzlich garantierte Arbeitspausen sind im Interesse der Gesundheit und Schaffenskraft einzuhalten“, belehrte er sie.

„Na, gesund bist du, das sieht man, aber Manieren hast du nicht. Nimm den Hut ab.“

Er lachte. „Du gehst zu sehr nach Äußerlichkeiten. Der Wert einer Persönlichkeit offenbart sich in ganz anderen Dingen, zum Beispiel im Reichtum ihrer Beziehungen.“

„Richtig“, stimmte Corinna zu, „nur falsch interpretiert, falls du die Beziehungen zum anderen Geschlecht meinst.“

„Geschlecht hat nichts mit schlecht zu tun.“

Er hatte die Lacher auf seiner Seite. Übrigens schielte er nicht, er konnte vollkommen gerade blicken, und er tat es ausgiebig, indem er jede einzelne betrachtete. Die Zwillinge erregten sein Interesse. Er wollte wissen, ob sie aus einem Ei stammten, und als sie bejahten, entfaltete er einen geradezu wissenschaftlichen Forschungsdrang, was ihre gemeinsamen Veranlagungen, ihre Stimmungen und Empfindungen anbetraf.

Renate tippte mahnend auf ihre Armbanduhr. Randolf, der Trainer, wartete, und sie standen hier und schwatzten. Da machten sie, dass sie weiterkamen, aber sie redeten noch eine ganze Weile über den schlagfertigen Burschen.

„Ach was“, sagte Corinna, „er hat wie ein Pfau sein Rad geschlagen, bloß vor wem, das ist die Frage.“

„Vor dir natürlich“, sagte Renate gutmütig.

Abends saßen Janni und Corinna auf dem Balkon ihres Zimmers. Sie hatten zwei Stühle herausgestellt in den Winkel, den die sinkende Septembersonne gerade noch erreichte, und unterhielten sich schläfrig murmelnd, die Augen halb geschlossen. Als ein Mädchen aus der zwölften Klasse von der Tür aus nach ihnen rief, erhoben sie sich unwillig. Nein, sie hätten keinen Handwerker bestellt, wie kämen sie auch dazu, das sei doch Sache des Hausmeisters.

„Genau“, sagte der Hausmeister. Er kam nun ebenfalls herein.

Dann sah Corinna den Handwerker.“

Erstmals 1975 veröffentlichte Brigitte Birnbaum im Kinderbuchverlag Berlin „Tintarolo. Ein Buch für Kinder über Käthe Kollwitz, das für Kinder ab acht Jahren gedacht ist: 1912 erhält Käthe Kollwitz - die von einer Freundin „Tintarolo“ genannt wird - den Auftrag für ein Plakat, das zum Bau von Kinderspielplätzen in Berlin aufrufen soll. Warum sie diesen Auftrag annimmt, wie sie an dem Plakat arbeitet, und welches Schicksal es hat, wird in dieser Erzählung berichtet. Und auch das Leben der Berliner Arbeiterkinder Trude und Anni, die ihr Modell stehen, wird erzählt. Ein Buch, das die Kinder nicht nur mit dem Leben einer Künstlerin und ihrer Arbeit bekannt macht, sondern auch eine Geschichte des Lebens der Kinder vor dem ersten Weltkrieg. Im folgenden Abschnitt sehen wir der Künstlerin bei ihrer Arbeit zu:

„3. Kapitel

Gleich nach dem Frühstück zieht sich Käthe Kollwitz in ihren Arbeitsraum zurück. Es treibt sie so sehr an die Arbeit, dass sie in aller Eile ihren Kittel schief zuknöpft und es gar nicht bemerkt. Sie breitet die Zeichnungen, die sie gestern von Trude und Anni machte, vor sich aus, besieht sie wieder und wieder und findet, dass sie nicht gut sind. Sie greift zum Stift, bessert an Trudes Zöpfen, vertieft den Schatten unter ihrem Kinn, strichelt unentschlossen an Annis Röckchen herum, verdeckt dabei mehr und mehr deren kleine Füße. Hoffentlich quälen das arme Ding nicht zu große Schmerzen und der Hals schwillt nicht noch enger zu, wünscht Frau Kollwitz. Eine Spritze zu rechter Zeit hätte die Krankheit verjagt. An Annis Leid ist die Ungerechtigkeit schuld. Darum lässt es sich ändern, denkt die Künstlerin. Unwillkürlich setzt sie den Stift ein wenig fester auf, besinnt sich aber und deutet den Hintergrund, vor dem die beiden Mädchen stehen, nur leicht an. Sie zeichnet ein Schild an die Wand, genau über Trudes und Annis Köpfen. Und auf das Schild schreibt sie mit breiten Druckbuchstaben: Spielen auf den Treppenfluren und in den Höfen ist verboten! Die Worte „Spielen“ und „verboten“ zieht sie zweifach dick nach.

Jetzt scheint ihr die Arbeit besser, aber noch nicht gut. Sie nimmt einen leeren Bogen und fängt nochmals an. Erneut entsteht auf dem Papier Trude. Statt auf dem rechten Arm hält sie nun das Schwesterchen auf dem linken. Annis Köpfchen verbirgt deshalb Trudes linke Gesichtshälfte, und Annis Ärmchen hängt nicht mehr schlaff herunter, sondern stützt sich am Oberkörper der Schwester ab. Hohlwangig, in abgetragenen Kleidern stehen sie vor einem dunklen Eingang, neben dem das schreckliche Schild droht. Nur still stehen dürfen sie, nicht hüpfen, nicht singen, sich nicht einen Ball zuwerfen.

Von den groben Umrissen arbeitet sich Frau Kollwitz allmählich in die Einzelheiten. Trudes Rock erhält ein Streifenmuster. Pantoffeln und Strümpfe können unverändert bleiben. Aber Trudes Gesicht. Wölben sich ihre Augenbrauen, oder laufen sie als gerade Linie zu den Schläfen? Das wird Frau Kollwitz heute Nachmittag prüfen, auswendig lernen will sie dann Trudchens Gesicht.

Sie hört nicht die gedämpften Gespräche der Wartenden, draußen vor der Tür ihres Mannes, nicht das Hufegeklapper der Pferde und das Peitschenknallen der Kutscher, die eben dem Bäcker das Mehl herbeifahren. Lina bemerkt sie erst, als diese hinter ihr steht und sie zu Tisch bittet.

„Was denn, schon Mittag?“, fragt Frau Kollwitz und deckt die Zeichnung zu. Sie liebt es nicht, wenn fremde Augen ihre unfertigen Arbeiten sehen.

Aber Linas Augen sind mit anderem beschäftigt. „Oje! Den Ofen haben Sie vergessen zuzuschrauben. Bis auf den letzten Funken runtergebrannt! Nun werden Sie’s nachmittags hier kalt haben.“ Lina kniet vor dem Feuerloch und stochert mit dem Schürhaken in der Asche, bemüht, an Wärme zu retten, was noch zu retten ist. Sich wieder aufrichtend, entdeckt sie den schief zugeknöpften Kittel und schüttelt nur den Kopf.“

Nicht nur an dieser Stelle lässt sich erkennen, wie gut es Brigitte Birnbaum gelingt, ein plastisches Bild von Käthe Kollwitz zu zeichnen und mit den beiden Berliner Arbeiterkindern zugleich Identifikationsfiguren für die jungen Leserinnen und Leser ab acht Jahren zu schaffen, für die dieses Buch gedacht ist. Und fast wie Käthe Kollwitz können wir versuchen, die Gesichter der beiden auswendig lernen …

Aber auch die anderen vier Sonderangebote dieses Newsletter laden dazu ein, gemeinsam mit den Figuren die jeweiligen Zeiten mitzuerleben, mit ihnen zu lachen und zu weinen, fröhlich und traurig zu sein und – auch heutiger Sicht – zu überlegen, wie man sich an ihrer Stelle möglicherweise selbst verhalten hätte, ob man genau so oder ganz anders gehandelt hätte. Natürlich sind solche Gedankenexperimente eben nichts anderes als Experimente, die die damalige Gegenwart nicht mehr ändern können. Die Gedanken über die heutige Gegenwart aber können derartige Gedankenexperimente sehr wohl beeinflussen. Und nicht zuletzt können sie auch sehr aufschlussreich und sehr vergnüglich sein.

Viel Vergnügen beim Lesen, einen schönen Frühling, bleiben auch Sie weiter vor allem schön gesund und munter und vielleicht wieder ein bisschen optimistischer und bis demnächst.