Problemstellung

Untersuchungen von Rehabilitationsverläufen verkehrsauffällig gewordener Kraftfahrer haben ergeben, dass die bestehenden Angebote zur Förderung der Kraftfahrereignung zu wenig oder zu spät genutzt werden. Häufig sind den Betroffenen die Hintergründe und Notwendigkeiten sowie Mittel und Wege zur Förderung ihrer Kraftfahrereignung nicht ausreichend bekannt. Personen, die sich frühzeitig einer adäquaten Beratungsmaßnahme unterziehen, sind dagegen wesentlich früher wieder mobil. Es ist also anzustreben, das Rehabilitationsangebot attraktiver zu machen und den Rehabilitationsverlauf effizienter zu gestalten.

Untersuchungsmethode

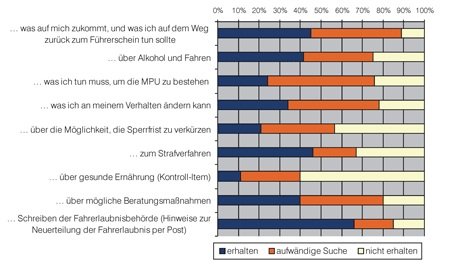

Im Rahmen der Untersuchung füllten 1.631 verkehrsauffällige Kraftfahrer einen Fragebogen aus, der es ermöglichte, den Rehabilitationsverlauf unter Berücksichtigung von erfolgsrelevanten Faktoren abzubilden. Sie wurden auf der Grundlage von umfangreichen Literaturanalysen und Expertengesprächen mit verkehrspsychologischen Gutachtern und Wissenschaftlern sowie aus explorativen Interviews mit Betroffenen gewonnen. In dem Fragebogen wurde besonders ausführlich danach gefragt, welche problem- und zielbezogene Informationen die verkehrsauffälligen Kraftfahrer wann, von wem und mit welchem Nutzen erhalten haben. Ferner sollten sich die Betroffenen zu etwaigen Verbesserungsmöglichkeiten äußern. Die Versendung des Fragebogens samt Rückumschlag erfolgte über das Kraftfahrtbundesamt.

Ergebnisse

Erstmals alkoholauffällige Kraftfahrer mit einer Blutalkoholkonzentration über 1,6 ‰, die unmittelbar nach Ablauf ihrer Sperrfrist von zumeist zwölf Monaten ihre Fahrerlaubnis wiedererhalten möchten, werden sich frühestens innerhalb von drei Monaten vor Ablauf der Sperrfrist einer Fahreignungsuntersuchung unterziehen müssen. Damit auch die zwölfmonatige Stabilisierung der Einstellungs- und Verhaltensänderungen in der Fahreignungsuntersuchung festgestellt werden kann, müssten die Kraftfahrer spätestens zwei Monate nach dem Führerscheinentzug die für sie entscheidenden Informationen für den Rückerwerb des Führerscheins erhalten haben. Nur knapp ein Viertel der Befragten (23,6 Prozent) gab an, diese Information erhalten zu haben. Etwa die Hälfte (52,6 Prozent) aller Betroffenen fühlten sich ausreichend bis optimal informiert, die andere Hälfte (47,4 Prozent) bewerteten die Informationslage eher als schlecht. Gleichwohl nehmen 43,7 Prozent der befragten Ersttäter - wenn auch überwiegend verspätet - an Kurs- und Beratungsmaßnahmen vor der ersten Medizinisch-Psychologischen Untersuchung (MPU) teil. Diesen Personen gelingt es immerhin zu annähernd 70 Prozent, ein positives Gutachten zu erhalten. 7,6 Prozent erhalten eine Kurszuweisung. Die Gruppe derjenigen, die im Vorfeld der Begutachtung keine Beratung absolviert haben, sind nur etwa halb so häufig erfolgreich (37,1 Prozent) und erhalten etwa dreimal so häufig eine Kurszuweisung (21 Prozent).

In der Gruppe derjenigen, die frühzeitig und aus Sicht der Begutachtungsleitlinien auch rechtzeitig (bis zu zwei Monate nach dem Führerscheinentzug) die für sie entscheidenden Informationen erhalten haben, erhielten 62,4 Prozent im ersten Anlauf ein positives Gutachten. Sofern diese Personengruppe auch noch vor der ersten MPU eine Schulungsmaßnahme besucht hatte, stieg die Erfolgsquote beim ersten Anlauf auf 81 Prozent an.

Folgerungen

Die Beratung sollte für alkoholauffällige Kraftfahrer obligatorisch, kosten- deckend und hinsichtlich der zu vermittelnden Informationen qualitätsgesichert sein. Die inhaltliche Qualitätssicherung bedeutet auf der Grundlage der Ergebnisse der Untersuchung die Sicherstellung der frühzeitigen obligatorischen Aufklärung über die Voraussetzungen zur Wiederherstellung der Fahreignung aus den Begutachtungsleitlinien. Im Zusammenhang mit einer obligatorischen Statusdiagnostik sollte der Betroffene exakt so lange beraten werden, bis er die Bedeutung der ihn betreffenden Voraussetzungen für die Wiederherstellung seiner Fahreignung aus den Begutachtungsleitlinien verstanden hat. Die Fahreignungsberatung einschließlich der Statusdiagnostik sollte unmittelbar nach dem Delikt, spätestens jedoch mit Beginn der Sperrfrist auf dem formalen Behördenweg obligatorisch angeboten werden..

The rehabilitation of drivers who have committed repeated or serious driving offences

A survey of 1,631 candidates for the Medical Psychological Assessment (MPA, a test to determine the fitness to drive of traffic offenders) from throughout the Federal Republic of Germany showed that around half (52.6 percent) of those sitting the assessment felt sufficiently to be optimally informed about the rehabilitation process. The other half (47.4 percent) judged the level of information to be less than satisfactory. The majority of the MPA candidates stated that they had received important information on fulfilling the conditions necessary for the restoration of their driving license either too late or only after considerable research, or that they had not received this information at all. Therefore the introduction of an obligatory diagnostic procedure with a status assessment, counseling and the development of an individual programme of measures by the start of a disqualification period at the latest is recommended. In this way, the phase of rehabilitation could be made more sustainable, efficient and comprehensible for the individual concerned. Such an approach is likely to have not only a positive effect on rates of re-offending but also to greatly increase the acceptance of official sanctions in general and the assessment of fitness to drive specifically.