Die anderen drei Deals sind dann wieder auf jeweils ihre ganz eigene Art spannend. Da geht es in der „Wasseramsel“ von Wolf Spillner um eine zarte Liebesgeschichte zweier junger Menschen und noch viel mehr und in den beiden Büchern von Wolfgang Schreyer um ganz große Politik und Konflikte und zum Beispiel um die hochaktuelle Möglichkeit, dass eben diese große Politik und mit ihr die ganze Welt ganz aus Versehen in einen Krieg rutscht …

„Kain und Abel. Eine vermaledeite Affäre“ von Ulrich Völkel gelangte erstmals 1968 zu ihren Lesern. Und zwar als Veröffentlichung des Berliner Elenspiegel Verlages: Als Kain seinen Bruder Abel erschlug, konnte er nicht absehen, dass ausgerechnet die Bauern im mecklenburgischen Seltensow sich aufmachen würden, seinem Vorbild zu folgen. Eine jahrhundertealte Dorffehde wird bis in unsere Tage fortgetragen. Das Vieh der einen ist nachts heimlich von der Weide verschwunden und hat die Saat der anderen abgefressen. Der Schmied der einen Seite beschlägt die Pferde der anderen nicht. Bauer Himmisch karrt Bauer Köckner auf dem Mistwagen fort. Da kommt ein junger Dichter ins Dorf, der in dem Streit die Vorlage für seinen ersten Roman sieht. Er merkt gar nicht, wie er von beiden Seiten instrumentalisiert und vom Dorfpfarrer freundlich auf den Arm genommen wird. Am Ende wird natürlich alles gut, auch dank Romeo von der einen und Julia von der anderen Dorfseite.

Unser Dichter heißt Rumpach und kommt gleich im allersten Kapitel des Buches vor und im Vorfrühling 1963 ins Dorf – und zwar mit einem Trabi:

„1. Kapitel

Kurt Rumpach, Dichter, der von seiner Frau einen Trabant und zwei Kinder hat, fährt in diesem Wagen nach Seltensow, dem Dorf. Die Landschaft, in die er hineinjockelt, misshagt ihm. An den viel zu großen Silberlöffel denkt er, an dem kein Silber mehr und der von Tante Amalie ist. Und ihm scheint, als ob er mit diesem viel zu großen, nicht mehr silbernen Löffel in einen nur mit Wasser angemachten Haferbrei hineinlangen müsse, um davon zu essen. Das schmeckt ihm nicht. Vorfrühling, stellt Rumpach gelangweilt fest. Vorfrühling 1963. Noch stehen die Bäume wie in Linol geschnitten. Die Haferbreifelder brummen öde. Die nicht umgerührte Atmosphäre riecht nach abgestandnem Wintermatsch. Kein Vogel erhebt sich, und leer, löchrig flieht die Landstraße, der Langeweile müde, zwischen des Trabanten Räder. Rumpach macht sich Gedanken.

Es gibt nichts Vollkommnes auf der Welt. Man will einen beachtlichen Roman schreiben, man will zeigen, wie der Widerspruch in die Materie kommt. Kann man das an kleinen Konflikten? Man kann nicht. Unsereins sucht nach einem echten Konflikt, nach dem Konflikt, macht sich’s nicht leicht, bei Gott. Die Partei aber schickt mich in dieses Dorf. Hätt’ ich bloß auf der Konferenz den Schnabel gehalten. Was hat man davon? Die Partei nimmt einen beim Wort, das hat man davon. Rumpach besieht die Traurigkeit seines Antlitzes im Rückspiegel. Und hat er nicht Grund zur Traurigkeit? Widersprüche großen Formats kann es nur geben, wo es große Formate gibt. Ja, Leuna II oder Schwedt oder Schwarze Pumpe. Aber dort sitzen ganz andere Leute. Da lässt keiner den Dichter Rumpach ein.

Was aber erwartet ihn in Seltensow? Ferkelsterblichkeit, Alkoholverbrauch, Entenmast ... Rumpach bekommt ein steifes Knie vor Abstandstheorie. Hüpf, macht der Trabant.“

1984 brachte Wolf Spillner im Kinderbuchverlag Berlin seine „Wasseramsel“ heraus – die Geschichte von Ulla und Winfried: Wasseramsel, das ist nicht nur der Name des seltenen Vogels, den Winfried und Ulla entdecken, der unter Wasser laufen kann und angeblich die Fischbrut aus dem Forellenteich frisst. Winfried nennt auch Ulla so, seit er sie zum ersten Mal sah, als sie im angestauten Waldbach badete. Zwischen beiden entsteht eine große Liebe, obwohl Winfried bisher nur Freude an schnellen Motorrädern fand und seine Mutter ihn noch zu jung für Mädchengeschichten hält. Und dann hängt Ullas Bild auf der Ausstellung zum Heimatfest, es zeigt das schöne Tulbachtal im Landschaftsschutzgebiet, bevor dort Winfrieds Vater ein Haus baute und einen Forellenteich anlegte. Eines Tages ist Winfried fort, das Haus seiner Eltern verwaist, kein Zeichen, kein Brief gibt Ulla Nachricht. Das Buch wurde von der DEFA unter dem Titel „Biologie“ verfilmt und 1989 fertiggestellt, der Streifen kam jedoch nicht in die Kinos und wurde bisher nur einmal vom ZDF gesendet.

Und so fängt die „Wasseramsel“ an: Der Vogel fliegt unter der Brücke hervor. Rasche Flügelschläge tragen ihn bachauf zum Forellenteich. Dort landet er auf dem hölzernen Überlaufkasten. Er dreht sich hin und her, seine weiße Brust leuchtet in der Nachmittagssonne, und sein kurzer Schwanz zuckt. Als der Junge näher kommt, stößt sich der Vogel vom Kasten ab, streicht flach über das gestaute Wasser und dann weiter den Bach hinauf, der den Teich gefüllt hat.

„Sieh mal nach, was diese Vögel machen“, hat der Vater dem Jungen gesagt, „die holen uns die Forellenbrut aus dem Teich!“ Nun steht der Junge da und blickt dem Vogel nach. Der ist ihm ziemlich gleichgültig, und die jungen Forellen sind es auch. Dem Vater aber nicht. Also muss er auskundschaften, was der Vogel wirklich treibt, hier oben am Teich. Der Vogel landet im Bach auf einem der braunen, glänzenden Steine. Um ihn spritzt und gischtet das Wasser. Das scheint ihn nicht zu stören. Komisch, denkt der Junge, sieht gar nicht wie ’n Wasservogel aus! Wie soll der wohl Forellen fressen? Plötzlich ist der Vogel kopfüber verschwunden. Der Stein ist leer, als hätte er dort niemals gesessen. Und das Wasser schäumt. Aber ein paar Meter weiter oben im Bach taucht der Vogel wieder auf. Er kommt flatternd aus dem Wasser heraus, fliegt auf einen anderen Stein, schüttelt sich und trägt etwas im Schnabel, das klein und schwärzlich ist. Oder grau vielleicht. Das kann der Junge nicht genau erkennen. Ein Fisch ist das wohl nicht. Diese Beute schlägt der Vogel heftig auf den Stein, stochert mit dem Schnabel und schluckt. Dann knickst er ruckartig auf und nieder, dreht und wendet sich und springt kopfüber ins Wasser.

Jetzt wird der Junge doch neugierig. Er will sehen, was der Vogel erbeutet. Sehr scheu ist er eigentlich nicht. Nur vorsichtig. Als ob er nicht gestört sein möchte bei seiner Jagd. So kommt es dem Jungen vor, und er überlegt, dass es besser ist, nicht so dicht am Bach zu bleiben. Das Bachtal wird schmaler und steiler. Die Schmelzwasser haben hier in vielen Jahren eine tiefe Rinne gegraben. Umgestürzte Bäume liegen ausgewurzelt über dem Bach, Buchen und ausgewaschene Erlen. Der Vogel fliegt unter ihnen hindurch oder huscht blitzschnell über die abgeschliffenen Äste hinweg. Immer dort, wo das Wasser um die größeren Steine schäumt, landet er, knickst, lustig wippend, dann taucht er wieder. Dem Jungen kommt es vor, als liefe der Vogel unter Wasser mit leicht gewinkelten Flügeln gegen die Strömung an.

Das Wasser ist sehr klar. Der Vogel stochert mit dem Schnabel zwischen den Kieseln am Bachgrund. Wenn er Tropfen schüttelnd auftaucht, hat er kleine, schwarzgraue Beute im Schnabel. Es sind keine Fische. Bis der Junge sich dessen sicher sein kann, vergeht eine ganze Weile. Er muss langsam und vorsichtig im raschelnden Buchenlaub den Hang entlangsteigen. Er darf sich nur dann bewegen, wenn der Vogel unter Wasser läuft. Sobald er auftaucht, bleibt der Junge hinter einem Buchenstamm in Deckung. So kommt er dem Vogel näher. Doch dann muss er stehen bleiben. Mehrere Bäume liegen quer über dem Bach. Steine und Schlamm hat das Hochwasser zu einer Staumauer dazwischengepresst. Sanft plätschernd läuft Wasser in der ganzen Breite über dies Wehr, und der Vogel bleibt unter dem Wehr sitzen. Jetzt kann der Junge nicht dichter an ihn heran, denn er blickt sich nach allen Seiten um, steht aufgereckt auf dem Stein und wirkt besonders aufmerksam. Dann gibt er sich einen Ruck - seine Flügel heben ihn über das Wehr hinweg, und er ist verschwunden. Der Junge springt hinter dem Baum hervor und auf das Wehr zu. Doch da kommt ihm der Vogel von oben entgegen. Er ruft ein helles, sehr ängstliches „Zizitt“ und verschwindet so blitzschnell talwärts, als sei ein Habicht hinter ihm her.

Der Junge sieht ihm erstaunt nach. Da ist doch nichts, was ihm Angst machen könnte! Nur die Meisen wispern, und über ihm im Buchengrün schmettert sehr laut ein Finkenhahn. Und sanft und murmelnd fließt das Wasser vom Wehr über die Steine. An einer dünnen Buche zieht sich der Junge den Hang hinauf, um über die Krone des Wehrs zu blicken. Doch er fährt zurück, blitzschnell. Einen langen Augenblick kann er sich nicht mehr bewegen. Er hält die Luft an. Er will es nicht sehen, und er will nicht gesehen werden. Er zieht langsam den Kopf ein und lässt sich nach unten rutschen. Und doch will er sehen, was ihm unfassbar ist: Der Wald um ihn her ist nicht mehr Wald und der Bach kein Bach mehr, und das Wasser, das sich hinter dem Wehr da staut, das wird zum Märchenweiher, an den zur Mitternacht die Elfen treten mögen.“

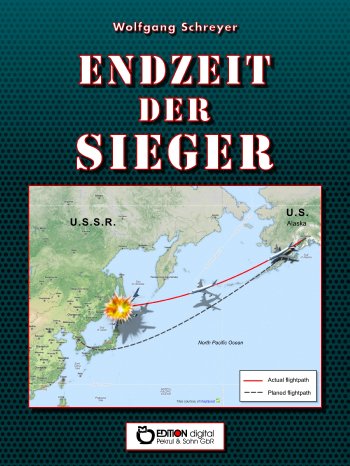

Im selben Jahr, da die „Wasseramsel“ von Wolf Spillner verfilmt, aber nicht im Kino gezeigt wurde, legte Wolfgang Schreyer beim Mitteldeutschen Verlag Halle seinen spannenden Roman „Endzeit der Sieger“ vor, der derzeit gerade fast wortwörtlich an ebenso überraschender wie beklemmender Aktualität gewinnt: Am 20. September 1946 druckt eine New-Yorker Zeitschrift Albert Einsteins Satz: „Während wir Russlands Geheimnissen und die Russen unseren Geheimnissen misstrauen, gehen wir zusammen dem Untergang entgegen.“

Am 1. September 1983 schießt Major Wassilij Kasmin nachts über der Insel Sachalin einen Jumbo der südkoreanischen Fluglinie KAL ab. Die sowjetische Luftabwehr glaubt, ein amerikanisches Spionageflugzeug dringe bei ihr ein, doch Unbeteiligte finden den Tod. Vorgriff auf die Katastrophe eines Krieges aus Versehen? Ein doppeltes Rätsel zumindest: Irrtum der einen und mysteriöser Irrflug der anderen Seite! Wolfgang Schreyer spürt den Ursachen nach, er schildert auch Folgen, sieht die Schockwirkung des Falls auf Menschen in Kalifornien und anderswo. Dazu hat er die Schauplätze des Romans besucht; man schmeckt das Fluidum von Los Angeles, San Francisco und Las Vegas, die Luft von Florida oder New York, hört das Knistern im Cockpit einer Boeing 747 nahe dem Polarkreis. Wie ein Film rollt die Handlung ab, dramatisch, grandios, bis zum bitteren Ende. Dem Autor geht es nicht um Schuldzuweisung, sondern um Erkenntnis: um Einsicht in Psycho-Mechanismen, Denkweisen und jene harten Fakten, die es uns erschweren, eine Welt ohne Kernwaffen, ja dermaleinst ohne Militär zu schaffen. „Unter dem Zwang, Gewinn zu machen“, sagt US-Präsident Eisenhower 1959 voraus, „werden mächtige Lobbys auftreten und immer größere Rüstungsausgaben fordern; das Netz der Sonderinteressen wächst von Tag zu Tag.“ Der Roman zeigt auch das. Ein Konzern der US-Rüstungsindustrie ringt ums Überleben. Schreyer führt den Titanenkampf vor, den Griff nach der Macht und das menschliche Streben nach Glück, Geld, Liebe, Karriere - in der Verkettung von allem mit jedem.

Und hier ein kurzer Ausschnitt aus dem Buch von Wolfgang Schreyer: „Damals, im dritten Semester, war er bitter arm gewesen, abhängig vom Zufall und dem Erbarmen einer kirchlichen Stiftung, die mittellosen Studenten unter die Arme griff. Sein Vater nämlich, ein dünner Mann mit dem argwöhnischen Blick eines gescheiterten Ladenpächters, schlug sich als Reiseführer italienischer Touristen durch. Trotz der Trinkgelder, bis zu vier Dollar pro Person in der Woche, brachte er nie die achttausend Dollar Studiengebühr für Berkeley zusammen. Gelegenheitsjobs hielten De Luca über Wasser.

Es geschah zu Beginn der Party, als er Drinks servierte, auf einer der schwimmenden Villen des Künstlerstädtchens am Golden Gate. Jemand gab Vietnam-Heimkehrern der Universität Stanford ein Dinner. Und im Musiksalon sah er jene Schönheit – groß, dominierend, atemberaubend, von jungen Männern umringt, die ihr applaudierten. Ihr straff hochgekämmtes Haar ließ die Nackenlinie frei, sie hatte türkisfarbenen Stoff (sein ungeschultes Auge hielt ihn für Gaze oder Tüll) teils verschwenderisch, teils sparsam um sich drapiert und genoss die Blicke, die ihren halbentblößten Brüsten galten. Ein mexikanischer Goldschmuck hielt das Kleid zusammen. De Luca blieb geblendet stehen, unfähig, sich loszureißen. Ein bezauberndes Weib! Aufreizend leise führte sie das große Wort. Er hörte kaum hin, starrte weltvergessen, krank vor Bewunderung auf die glatte Haut einer Schulter, von der langsam das Trägerband glitt.

Ein Lachen nach dem anderen stieg von der Gruppe auf. Den Bourbon in der Hand, bogen sich die Veteranen vor Begeisterung. Sie hatten dem Land gedient, es hinter sich gebracht, dankbar tauchten sie wieder ein in den Zauber der Zivilisation. Nach einer Pointe blickte die Erzählerin im Kreis umher, war sie verstanden worden? Da entdeckte sie De Luca, sah ihn prüfend an. Ihm zog sich die Gurgel zusammen, er fühlte sich bei etwas ertappt, das ihm keineswegs zukam. Ein Wandel ging mit ihr vor, sie verschloss sich wie eine Blume, die bei Frost ihre Blütenblätter einrollt. Hatte sie an ihm das Tablett bemerkt? Ihre Augen verengten sich, und während ihr klar war, im Zentrum aller Aufmerksamkeit zu sein, schob sie geringschätzig das Trägerband hoch und wandte sich von ihm weg.

De Luca rutschten beinah die Gläser aus der Hand. Galt die Abfuhr seiner Hautfarbe oder dem Kellner, der es gewagt hatte, zu starren wie die anderen auch? Einerlei, es hinderte ihn nicht, sich nach ihr zu erkundigen. Sie hieß Tanja Cory und studierte in Stanford, dem teuersten Platz in Kalifornien. Ohne staatlichen Zuschuss erhielt sich Stanford durch die sagenhafte Gebühr von 17 000 Dollar pro Student und Jahr. Tanja war der Star dieser Party, jeder verzehrte sich nach ihr. Sie fuhr einen weißen Porsche; als weiteres Zeichen ihres Ranges lag ein Bündel Golfschläger darin. Ihre Eltern scheuten sichtlich keinen Aufwand, um sie zu verwöhnen. Ein prägendes Erlebnis. Es bestimmte das Bild, das er von solchen Mädchen hatte. Da lag wohl der Ursprung seiner Hemmung gegenüber Jill ... Tanja war nie aus seinem Kopf verschwunden. Den Klatschspalten nach hatte sie einen Filmschauspieler geheiratet, der voller Anekdoten steckte, jedoch kein ernsthaftes Gespräch führen konnte. Und kürzlich war De Luca ihr nach fünfzehn Jahren in Jills Umgebung wiederbegegnet. Tanja war seriös geworden, womöglich noch anziehender mit ihrem damenhaften Charme und dem vollen Mund. Der ließ ihn das Wort Niederlage denken, wenn sie die Lippen verzog – stets bereit, die schönen Zähne zu zeigen. Aus ihr war eine Karrierefrau geworden, ein As in Sachen Vertragsrecht. Angeblich beriet sie kleinere Firmen, die juristischen Beistand brauchten, ohne sich eigene Rechtsabteilungen zu leisten.

Seit einiger Zeit geschieden. Ihm fielen ein paar von den Sätzen ein, die ihrem Exmann entschlüpft waren, dem Leinwandhelden aus Frankreich. Hatte es der Schwachkopf doch fertig gebracht, Privatdinge auszubreiten, als bewegte sein Leben die ganze Nation. Nun, Tanja hatte das verdient. Da ihr das Äußere über alles ging, fiel sie auf einen Schönling herein. De Luca lernte sie unter ihrem alten Namen bei Jerome Lasky kennen, Jills anderem Bruder, einem Charmeur, der vorgab, Wirtschaftsjournalist zu sein. Tanja erinnerte sich nicht, wie denn auch, sie hatten ja nie miteinander gesprochen. Sie war mit Jerome liiert. Ein rauchiger Ton schwang in ihrer Stimme, manchmal zeigte ein Lächeln den harten Schmelz ihrer Zähne – wie damals.

Der Jet verließ seine Gipfelhöhe, De Luca spürte es in den Ohren. Matt säuselten die Triebwerke, schluckte man, wurden sie lauter. Halb fünf Uhr früh, 31. August, ein Mittwoch, der pechschwarz begann. Müsste nicht auf Nordwestkurs an Steuerbord schon eine Spur Morgenröte sein? Nein, halb drei erst war es nach der Alaska-Hawaii-Zeit; die einzige Gemeinsamkeit zwischen dem 49. und dem 50. Bundesstaat der USA.

Er stellte die Uhr um zwei Stunden zurück. Längst lief kein Film mehr, das Licht war gedämpft, die Kabine glich in ihrer Unordnung dem Zwischendeck eines Auswandererschiffs. Achtzig Minuten Aufenthalt in Anchorage, dem Ankerplatz von James Cook. Anno 1778 hatte der Weltumsegler dort verzweifelt nach dem Heimweg gesucht, der Nordwestpassage, 20 000 Pfund Sterling waren ihm vom Londoner Parlament dafür versprochen worden. Doch er fand nur Sackgassen wie Cook Inlet, den tiefen Einschnitt in Südalaska, an dessen Ende jetzt der Flugplatz lag. Zur Umkehr genötigt, war Cook auf Hawaii von Eingeborenen erschlagen worden; denen hatten seine Leute ein Boot geraubt ...

Für Konfliktforscher ein fesselnder Stoff.“

Das zweite Buch von Wolfgang Schreyer kam bereits 1956 auf dem Markt. In jenem Jahr erschien im Verlag Das Neue Berlin „Der Traum des Hauptmanns Loy“: Nach einem NATO-Manöver bringt ein amerikanisches Militärflugzeug sechs Personen von Tripolis nach Oslo. An Bord befindet sich unter anderem der englische Hauptmann Loy. Während des Fluges freundet er sich mit Corporal Doris Graves von der United States Air Force an. Der Pilot erhält den Befehl, in Frankfurt am Main zwischenzulanden, um den lettischen Emigranten Baron Studnitz-Sternberg aufzunehmen, der später über einer sowjetischen Insel mit dem Fallschirm abspringen und eine Agentengruppe leiten soll. Als die übrigen Passagiere dies erfahren, kommt es zum Streit und sogar zu einem Schusswechsel, bei dem Doris Graves getroffen wird. Sowjetische Jäger zwingen das Flugzeug zur Notlandung. Loy wird von einem Schnellboot gerettet. Im sowjetischen Lazarett entschließt er sich, den Vorfall wahrheitsgemäß zu schildern - auch die Schüsse auf Doris.

„Der Traum des Hauptmann Loy“ wurde 1961 von der DEFA in der Regie und nach dem Drehbuch von Kurt Maetzig verfilmt. Zu den Darstellern gehörten so namhafte Schauspieler wie Horst Drinda, Christine Laszar, Ulrich Thein, Jan Brechjová, Ekkehard Schall, Günther Simon, Fred Düren, Stefan Lisewski und Herbert Köfer.

Das Buch beginnt mittags in Tripolis: „Die Oase schien zu atmen wie ein geschmeidiges junges Tier im Morgenschlaf. Eine schwache Brise wehte aus Nordwest, vom Golf von Gabes her, sie strich über die palmengekrönten Gärten der Menscia, die erfüllt waren vom Schwirren der Vögel.

Silberblasse Oliven wiegten ihre gefiederten Blätter in diesem erfrischenden Hauch, die dunkelgrünen Wipfel der Granatapfel- und Orangenbäume regten sich leicht, während Mastixsträucher, hohe harte Kakteen, der Rizinus und die skelettartigen Stämme der indischen Feigen in schweigender Ruhe verharrten. Westwärts, in flimmernder Ferne, dort, wo sich die strahlende Himmelsschale aufs Meer herniedersenkte, dehnte sich, mehr als zwei Wegstunden entfernt, eine weiße Stadt. In schimmernden Glanz getaucht, von Wellen umspült und von Heiterkeit umflossen, schlief sie in verzauberter Erschlaffung: Tripolis – ein riesiger Block zerklüfteten Marmors.

Doris Graves schirmte die Augen mit der gewölbten Hand ab, denn die Luft war durchtränkt von blendendem Licht. Sie stand auf dem quadratischen Turmdach des neuen Hotels der British Overseas Airways Corporation, das sich unweit der libyschen Küste zwischen den Salzgruben und dem Flugplatz von Mellaha aus einem immergrünen Pflanzenlabyrinth erhebt. Trotz der frühen Stunde war es schon warm; kleine Schweißtröpfchen perlten auf ihrer Stirn. Sie lehnte an der steinernen Balustrade, lauschte dem Vogelgekreisch und dem Rauschen der Meeresbrandung, das dumpf-rhythmisch an ihr Ohr drang, und überließ sich der Liebkosung des salzigen Morgenwinds. Er hüllte sie ein mit zarten afrikanischen Düften; sie verspürte plötzlich ein leises Sehnen ... Der Geruch der Gärten weckte in ihr ein Gefühl der Freiheit, fast bedauerte sie, dass sie dieses Land in wenigen Stunden verlassen musste. In all den vielen Monaten ihres Dienstes hier hatte sie nie so tief die Schönheit der Oase empfunden – nun war es fast zu spät. Im Spiel der Sonne, des Windes, der Himmelsbläue erschien ihr der Palmenhain an der staubigen Straße nach Suk el Giuma von königlicher Anmut. Das Licht tropfte durch die dichten Fächer seiner Blätter und zeichnete grelle Flecke von erstaunlicher Klarheit in die schwarzlila Schatten der Kronen ... „Komm her, Pat“, rief sie, „es ist wunderbar!“

Patricia Binchy, ein bemerkenswert schönes Mädchen mit mattrot getöntem, kurz geschnittenem Haar, tauchte im Treppenschacht auf. Sie trug nicht, wie Doris, die Tropenuniform der weiblichen USAF-Angehörigen (USAF = United States Air Force: die amerikanische Luftwaffe), sondern ein leichtes Reisekostüm, dessen Olivgrün lebhaft zu ihrem Haar kontrastierte.

„Schon in Zivil?“ „Ja, für immer.“ „Wirklich?“ „Für immer“, wiederholte Patricia. „Vorausgesetzt natürlich, sie geben mir nicht eine Rolle, für die ich es tun muss.“ „Was – tun?“ „Nun, irgendeine Uniform anziehen. Teerose, du träumst.“ „Die Luft ist wunderbar hier oben“, sagte Doris leise. „Weshalb sollten sie dir solche Rolle geben?“ „In Hollywood musst du mit allem rechnen.“ „Schrecklich, Pfefferkorn“, sagte Doris mit sanftem Spott, „aber du wirst deinen Weg schon machen.“ „Verlass dich drauf ... Was meinst du, wahrscheinlich ist mehr als die Hälfte erlogen von dem, was man sich über Hollywood erzählt.“ „Ja, sicherlich. Komm doch hierher, Pat. Was siehst du denn da drüben schon?“ „Na, unsere Maschine! Wo guckst du hin? Dort steht sie doch, da!“

Patricia deutete auf die graugelbe Betonpiste der Startbahn C. Ein schlankes viermotoriges Flugzeug mit dreifachem, eiförmigem Seitenleitwerk ruhte dort, sechzig Tonnen schwer, auf riesigen Reifenpaaren. Silbergrau schimmerte sein Haifischrumpf, ein paar Männer vom Bodenpersonal kletterten, emsigen Käfern gleich, daran herum. Von den prachtvoll geschwungenen, fast hundertsechzig Quadratmeter umspannenden Tragflächen spritzten Sonnenreflexe; der fünfzackige weiße Stern im blauen Feld blinkte auf dem linken Flügel, und rechts stand in meterlangen schwarzen Lettern 'USAF'. Es war eine Achtung gebietende Maschine, und obwohl ihre Ausmaße von hier oben weniger gewaltig wirkten, blieb es doch ein majestätischer Anblick. Unterhalb der Fenster war der Rumpf leuchtendweiß gespritzt. „Unsere Connie", rief Patricia, „ich kann es einfach nicht erwarten.“ „Ich schon.“ „Dein Urlaub – freust du dich nicht ein bisschen?“ „Ach, ich weiß nicht ...“ „Kopf hoch, Teerose. Wenn ich erst einmal Fuß gefasst habe bei der Metro-Goldwyn-Mayer, interessiere ich einen Manager für dich – das ist klar.“

Doris lächelte; dieses Versprechen gab Pat ihr nicht zum ersten Mal. Abgesehen davon, dass sie der Gedanke, zum Film zu gehen, gar nicht lockte, war es ebenso wenig ernst zu nehmen wie das meiste, was Pat neuerdings sagte oder tat. Seit der MGM-Regisseur Shary sie bei Dreharbeiten am Rande der Sahara 'entdeckt' hatte, war sie wie verwandelt und in mancher Beziehung nicht wieder zu erkennen. Ihre Wege würden sich bald für immer trennen, in ein paar Stunden schon. Pat ging nach Hollywood, sie aber blieb Fernschreiberin auf irgendeinem der zahllosen Flugplätze in Nordafrika, Frankreich oder auf den Azoren; sie würde weiter am Tastzahlengeber sitzen, eine neue Art von Vermittlungsgerät, bei dem eine Batterie Druckknöpfe die altmodischen Stöpsel mit Schnüren und Klinken ersetzte ... Ihr Lächeln erstarb; sie atmete tief den Salzhauch der kurzen, lauen Windstöße.

„Warum sie bloß einen weißen Bauch hat?", fragte Patricia, die noch immer zum Flugzeug hinüberschaute. „Es ist eine Kommandeurmaschine“, sagte Doris.

Und so bleibt jetzt eigentlich nur noch die schwierige Frage, mit welchem der vier aktuellen Deals der Woche man beginnen soll. Lesenswert sind sie alle vier. Eine Möglichkeit wäre es, sie nach dem jeweiligen ersten Erscheinungsjahr auszuwählen: 1956 und 1968, 1984 und 1989 …