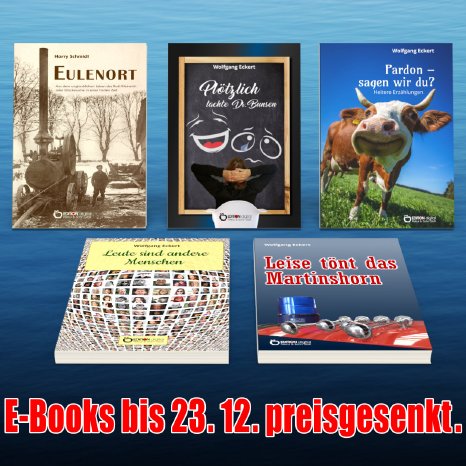

Wer ist eigentlich Dr. Bunsen? Hat er irgendwas mit dem berühmten Bunsenbrenner zu tun? Das fragt man sich zumindest vor der Lektüre von „PLÖTZLICH LACHTE DOKTOR BUNSEN. Zehn Geschichten und ein Nachwort“ von Wolfgang Eckert.

Es sind mehr als Kleinstadtgeschichten, die Wolfgang Eckert in „Pardon – sagen wir du? Heitere Erzählungen“ erzählt.

Als Aphoristiker kommt derselbe Autor in „Leute sind andere Menschen. Eingemischtes“ daher.

Und damit sind wir wieder beim aktuellen Beitrag der Rubrik Fridays for Future angelangt. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Auch heute geht es noch einmal um eine schwere Zeit, die Schrecken des Krieges, der Zweiten Weltkrieges, die er auch für einen ziemlich abgelegen Ort mit sich bringt und um den Hoffnungsschimmer eines Neuanfangs. Oder war damals vielleicht doch zu viel Hoffnung?

Erstmals 2018 veröffentlichte EDITION digital als Eigenproduktion sowohl als gedruckte Ausgabe wie auch als E-Book „Eulenort. Aus dem unglaublichen Leben des Rudi Kleineich oder Glückssuche in einer harten Zeit“ von Harry Schmidt: Das sehr spannend geschriebene Buch spielt zwischen Winter 1945 und Weihnachten 1953 – mit dramaturgisch geschickt eingefügten Rückblenden in die Jahre 1919, 1923 1930. Der titelgebende Eulenort ist das vorpommersche Gutsarbeiterdorf Lindenhof, ein Ort ohne Eulen, ohne Zeitungen und ohne Strom. Zu dessen Bewohnern gehört auch der 25-jährige Tagelöhnersohn und „Bienenmann“ Rudi Kleineich, der zwar im wehrfähigen Alter ist, wie es damals hieß, der aber an der lebensgefährlichen Bluterkrankheit leidet und dennoch einen unbändigen Lebenswillen hat. Der wird noch gesteigert, als er in den Wirren der Zeit in den Besitz eines vielbändigen Lexikons von 1886 kommt. Daraus erfährt er, dass er nicht unbedingt so früh sterben muss wie sein Onkel, bei dem er sich das Imkern abgeguckt hat. Die eigentliche Handlung setzt wenige Tage vor dem mit großer Angst und Ungewissheit erwarteten Einmarsch der Russen ein, die schon kurz vor dem Dorf stehen sollen. Als die Rote Armee dann tatsächlich einrückt, passieren auch in Eulenort viele schreckliche Dinge, mit denen die Soldaten mit dem roten Stern Rache an ihren deutschen Feinden nehmen – vor allem an deren Frauen, fast egal wie alt oder jung die sind. Auch in diesem vorpommerschen Ort lässt Harry Schmidt in Anlehnung an die harten historischen Fakten einen wahren mehrtätigen Vergewaltigungsrausch geschehen. Recht und Gesetz scheinen vor der Gewalt des Krieges kapituliert zu haben und auch Offiziere weder Anstand noch Menschlichkeit mehr zu kennen. Dann aber ist plötzlich Schluss damit. Wie als habe irgendwer bei der Besatzungsmacht einen Schalter umgelegt, wird der Gewaltrausch beendet und wo eben noch straflos vergewaltigt und ermordet werden konnte, drohen den Tätern aus den eigenen Reihen jetzt selber wieder drastische Strafen – bis hin zum standrechtlichen Erschießen. Die neue Ordnung greift durch. Was aber wird die Zukunft den kleinen Leuten aus Lindenhof überhaupt bringen? Und hat Rudis zarte Liebe zu Christel, dem Flüchtlingsmädchen, eine Chance? Alles aber beginnt überraschenderweise mit einem Lexikon-Eintrag. Der den Helden des Buches zu einiger Hoffnung berechtigt:

„April 45 – Zukunftsaussichten

Bluterkrankheit (Blutsucht): eigentümliche Krankheitsanlage, welche darin besteht, dass auf die geringste Veranlassung ungewöhnlich lange und hartnäckige Blutungen eintreten, so dass sonst ganz unerhebliche und oberflächliche Verletzungen einen Blutverlust herbeiführen, der bis zur Lebensgefahr andauert und fast allen Mitteln trotzt. Ein kleiner Stich, das Ausziehen eines Zahns, namentlich gerissene Wunden, bluten unaufhaltsam, und Verletzungen am Kopf, an den Lippen, an den Fingerspitzen scheinen besonders gefährlich zu sein … Das Blut kann auch im Innern der Gewebe auftreten, so dass eine Menge durch alle Organe des Körpers verstreute Blutflecke erscheinen. In der Regel sind solche Blutaustretungen Folge leichter äußerer Einwirkungen, und es sind Fälle bekannt, wo ein längerer Druck eines Teils, z.B. des Gesäßes beim Sitzen, blaue Flecke hinterließ. In der Regel ist die B. angeboren und vererbt sich von Geschlecht zu Geschlecht, so dass oft ganze Familien daran leiden. Es sollen jedoch vorzugsweise die männlichen Glieder der Familien dazu disponiert sein. Im höheren Lebensalter verliert sich allmählich die Neigung zu derselben. Im allgemeinen besteht die Befürchtung, dass die mit der B. Behafteten kein hohes Alter erreichen; die meisten Bluter sterben schon als Kinder an Verblutung …

Die Behandlung der Blutung richtet sich auf das Fernhalten aufregender Affekte, Vermeidung schwerer Getränke, Sorge für geregelte, leichte Diät; kühlende Mittel, wie Weinsteinsäure, Tamarinden und leicht abführende Salze, namentlich Glaubersalz und Bittersalz, wirken sehr wohltätig.

(Meyers Konversations-Lexikon, Leipzig 1886)

Jungimker Rudi – das einzige Kind des Leutevogts Emil Kleineich und seiner Frau Ida – nimmt ein Blatt vom Stapel vergilbter „Stürmer“-Zeitungen, faltet es, legt es als Lesezeichen zwischen die Seiten und schiebt den Band drei (von Blattkäfer bis Chimbote) behutsam zurück in die dritte Position des siebzehnbändigen Lexikons. Er streicht mit dem Zeigefinger andächtig über die Buchrücken, goldene Prägung, kostbar schimmernd im Dämmern des Bienenschuppens. Er wird sich ein langes Regal bauen müssen. Er kann sein Raubgut ja nicht jedes Mal wegräumen, wenn er an die Kästen will, auch wenn die meisten zurzeit leer stehen. Den Text, der von der Bluterkrankheit handelt, hat er bereits auf der Rückfahrt vom Schloss studiert. Dazu das Fahrrad mit hoch beladenem Anhänger aus dem Landweg geschoben, der neben den Schienen herläuft. Und die beiden Hunde vor den Büschen am Feldrand postiert. Versteckt hinter Weißdorn mit Blütenschimmer konnte er in Ruhe blättern und lesen. Es blieb jedoch bei dem einen Satz. Im höheren Lebensalter verliere sich die Neigung, schreiben sie. Nur, wann es anfangen soll, dieses höhere Alter, dazu äußern sie sich leider nicht. Mit vierzig Jahren vielleicht oder erst mit fünfzig? (Sein Vater ist achtundvierzig un noch gaut tauwech, wie man so sagt.) – Trotzdem, wenn gelehrte Leute im vergangenen Jahrhundert bereits versicherten, dass man nicht jung sterben muss, dass es eine Hoffnung gibt! Professoren der Medizin bestimmt und nicht solche Schmierfritzen wie die von dem Revolverblatt, das im Kasten hängt. Wo ja – seit Rudi lesen kann – so rumgegeifert, übertrieben und gelogen wird, dass es nicht auszuhalten ist: Die Juden sind unser Unglück, und Bolschewisten haben ein blutiges Messer im Maul. Dieser Fips mit seinen Teufelsfratzen – einfach primitiv! Und auch jetzt nehmen sie nichts zurück. Geben nicht zu, dass alles Lüge war. Dass sie EINGESCHISSEN haben mit ihren Parolen vom Durchhalten und vom Endsieg. Die Schweinebande stellt sich einfach tot. Ihre letzte Nummer kam Mitte Februar und hängt immer noch im „Stürmer“-Kasten.

Rudi schüttelt sich, dass ihm gleich mehrere Strähnen ins Gesicht rutschen. Er hat die schwarzen, widerborstigen Haare seines Vaters geerbt. Und mit seinen 25 Jahren schon eine tiefe Furche zwischen den Brauen. Eine Kerbe, die nicht mehr weggeht. Wer immer strebend sich bemüht! – Ja, er wird sich noch mehr BEMÜHEN. Zäh wie Affenleder und hart wie Kruppstahl – aus eigenem Interesse schon. Daran soll´s bei ihm nicht scheitern, auch wenn sie ihn wie Dreck behandelt haben während der Musterung. Onkel Wilhelm war´s nicht; ist nicht mal vierzig geworden, der arme Mensch. Lag mit Nierenbluten im Bett und wurde zusehends schwächer und verwirrter im Kopf. Ist hier im Haus elend verröchelt, während in den Linden die Käuze schrieen. Unlängst erst. Damals im Januar, als die Wehrmacht in heldenhaften Abwehrkämpfen an der Weichsel stand. Der Onkel war schlechtweg zu weich, zu DÜSIG, nicht beharrlich genug. War genau solch ein Schaf wie sein Alter, der ewige Gehilfe des Schäfermeisters in Wohsien. Wenn der wenigstens einen Krankenwagen besorgt hätte! Stattdessen stand er – garantiert wie´s schlechte Gewissen in Person – vor dem Weißen Haus und traute sich nicht rein. Weil´s ja verboten war, den Herrn Inspektor ungefragt zu behelligen. Ließ sich irgendwann von der Mamsell zurückschicken zu seinen Muttertieren, die gerade am Lammen waren. Wer weiß, wann Inspektor Krüger sich doch noch die Zeit nahm und beim Menschendoktor in Sülze anrief. Jedenfalls war es zu spät. Oma Ur kam kopflos in den Schafstall gerannt. „Uns Willem! Uns Willem antwuurt nich mihr!“ (Unser Wilhelm antwortet nicht mehr!)

Rudi erfuhr es erst zwei Tage später. Er hatte zur gleichen Zeit in seiner Bodenkammer gelegen und geschrien vor Schmerzen. Neben sich einen Eimer mit Essigwasser und mehrere Lappen, über der Stuhllehne ein Handtuch. Schweißnass im Gesicht und am ganzen Oberkörper. Und das trotz der Frostluft, gegen die der eiserne Ofen nicht ankam mit seinem kleinen Feuerraum. Mutter Ida – von allen WEISSE genannt – stahl sich zu den Mahlzeiten die Treppe hoch und brachte ihm Tee und Leberwurststullen. „Ik kann em uk nich helpen“ (Ich kann ihm auch nicht helfen), rief sie jedes Mal nach unten in den kalten, nach Kuhstall dunstenden Flur. Obwohl dort keiner war, der sie hören konnte.“ Und damit zu den ausführlicheren Vorstellungen der anderen vier Sonderangebote dieses Newsletters:

Erstmals 1990 erschien im Mitteldeutschen Verlag Halle – Leipzig „PLÖTZLICH LACHTE DOKTOR BUNSEN. Zehn Geschichten und ein Nachwort“ von Wolfgang Eckert: Merkwürdige Dinge geschehen in einigen Geschichten dieses Bandes: Oder hat jemand schon gehört, dass man sein eigener Großvater werden kann? Ist es hierzulande möglich, ein Mammut gegen einen Elefanten zu tauschen? Anderes erscheint uns alltäglicher, etwa wenn von den mancherlei Mühen und Querelen eines Hausbaus erzählt wird oder davon, was der Besuch einer hochgestellten Persönlichkeit mit sich bringt.

Wolfgang Eckert erzählt in phantastischen wie in sehr realen Vorgängen, aber immer auf heiter-satirische Weise von unseren Verhältnissen und Verhaltensweisen. Manchmal bleibt uns vielleicht das Lachen im Halse stecken, wir entdecken hinter komischen Grundsituationen unsere eigenen Versäumnisse, Gewöhnungen, Enttäuschungen. Wir entdecken, wie wir sind und wie wir einst werden wollten. Und ein Mann friert:

„EIN HUT AUF DER ELBE

Es war auf der Elbe bei Pirna, als sich in Oswald Lindenlaub zum ersten Mal dieser Gedanke regte. Das Gebirge lag hinter ihnen und hatte nichts bewirkt. Sie kehrten so zurück, wie sie gekommen waren. Unten spielte die Bordkapelle „Ein Schiff ist aus Holz oder Eisen“, oben standen trotz der aufkommenden Kühle einige wetterharte Ausflügler an der Reling. Lindenlaub fror. Aber seine Frau, die er aus irgendeinem Grunde früher einmal Käthi gerufen hatte, bestand darauf, dieser Bumsmusik fernzubleiben. Außerdem würden die Kinder später dann ebenfalls hier stehen und zum Ufer winken wollen. Seit Beginn der Reise von Dresden aus probte sie Schulausflug. Und Oswald war die Testfigur, gewissermaßen die zu einer Person zusammengeschrumpfte dritte Klasse der Tännicht-Oberschule. Beim Kartenverkauf für die Benutzung der „Weißen Flotte“ musste er sich so stellen, dass sie ihn ständig unter Kontrolle behalten konnte. Und schon während des Weges vom Hauptbahnhof bis hierher durfte er nicht schneller laufen als eben kleine Mädchen und Jungen – wegen der Zeitnahme und der Einhaltung des Tagesplanes.

Als sie Schmilka erreicht hatten, kannte er alle Sehenswürdigkeiten und ihre geschichtliche Bedeutung, er hatte seine Limonade und seine Bockwurst bekommen und einmal sogar, weil er nicht wusste, wer die Festung Königstein erbaute, einen Tadel. Jetzt war er müde wie ein ausgelaugter Prüfling und fror neben ihr an der Reling. Die Berge blieben zurück, das Land wurde wieder flach, flach wie sein Leben. Er war fünf Zentimeter kleiner als seine Frau. Aber die neue Schuhabsatzmode für Herren machte ihn ebenbürtig. Trotzdem blieb der Eindruck, er schaue zu seiner Frau auf, nicht wie ein Anbeter, sondern eben wie einer, der um gute Zensuren bemüht ist.

Frau Lindenlaubs Gesicht war einst beinahe lieblich gewesen, wenn man von der breiten Stirn absah. Nun wurde auch das Kinn breit, ihr Gesicht bekam die Form eines Rechteckes.

Oswald Lindenlaub tröstete sich manchmal, darin einen stärkeren Ausdruck zu sehen. Seit einiger Zeit vermied er es, ihr gegenüberzustehen. Nach dreißig Jahren Ehe kein allzu großes Problem mehr. Vielleicht lag das an ihrem Blick, der ihn oft ganz körperlich traf wie eine ordnende Hand, die ihm die Jacke geraderückte, die Nase putzte, bedauernd, dass er so etwas nicht selber bemerkte. Zwischen ihre Brauen hatte sich eine winzige, aber harte Falte der Enttäuschung eingegraben. In der Mitte ihrer Ehezeit glaubte sie noch, er werde sich eines Tages zum Abteilungsleiter der Materialbuchhaltung aufschwingen. Stattdessen blieb er der kleine Angestellte am siebenten Schreibtisch, damit betraut, Sparmaßnahmen zu überwachen. Das tat er gewissenhaft. Doch um Käthis Mund zuckte unausgesprochen der Vermerk: Wird nicht versetzt. Er hatte das Klassenziel nicht erreicht und litt darunter. Und seine Hoffnung, dieser eheliche Schulausflug Dresden–Schmilka–Dresden könnte die knisternde Rohrstockatmosphäre zwischen ihnen beenden, erlosch. Das Gebirge lag hinter ihnen und hatte nichts bewirkt. Sie kehrten so zurück, wie sie gekommen waren.

Unten spielte noch immer die Bordkapelle auf Wunsch eines besoffenen Herrn „Ein Schiff ist aus Holz oder Eisen“, oben standen trotz der aufkommenden Kühle einige wetterharte Ausflügler an der Reling. Auch Frau Lindenlaubs Gesicht war wetterhart. Ein gefrorenes Rechteck. Je länger es Oswald Lindenlaub jetzt von der Seite betrachtete, desto mehr schien ihm das so. Er starrte dorthin, raffte auf einmal, einem inneren Zwang folgend, seine kleine Gestalt zusammen, reckte sich und grölte voller Wut, das Rauschen des Bugwassers übertönend: „Frau Wirtin hatte einen Sohn, der konnte es mit vierzehn schon.“ Er schickte sich an, alle Verse, die er kannte, aus seinem plötzlich wachsenden Körper hinauszuschreien, mitten in das Rechteck. Und die Umstehenden froren nicht mehr.

„Oswald!“, rief Frau Lindenlaub entsetzt. „Was soll das! Höre sofort auf, oder ich hole den Kapitän!“

„Das könnte dir so passen!“, frohlockte Oswald. „Nachher, wenn du mit deiner Schulklasse hier stehst, kannst du auch nicht gleich zum Kapitän rennen, sobald einer rappelt.“

Er horchte ermutigt seiner Stimme nach, einer Reihung überstürzender Worte, die er da auf seine Frau abfeuerte.

Frau Lindenlaub bekam einen starren Blick. Sie vollführte eine Handbewegung, als wollte sie ihren Mann ohrfeigen. Es konnte aber auch sein, dass sie eine Haarsträhne im Gesicht störte. Oswald Lindenlaub jedenfalls duckte sich, und das bisschen Revolution war zu Ende. Lachen ringsum, vorgetäuscht als Hüsteln, drang an sein Ohr. Er fühlte die Sympathie der Augenzeugen für ihn, den Schwächeren. Aber er fand nicht die Kraft, sich noch einmal zusammenzuraffen. Er hatte in aller Öffentlichkeit das Äußerste gewagt. Nun spürte er, wie ihn das Schiff unaufhaltsam vom Ort seines Widerstandes davontrug. Er umkrampfte die Reling, und es war bei Pirna, als sich zum ersten Mal dieser Gedanke in ihm hochschlich.

Es mochte wohl anfangs mehr ein Bild gewesen sein: Er sah seine Frau übers Heck hinabstürzen, dorthin, wo nach seinen Vorstellungen eine riesige Flügelschraube unter dem Wasser rotieren musste. Heftiges Quirlen verriet, dass sie vorschriftsmäßig arbeitete. Ein Bein seiner Frau erschien an der Wasseroberfläche, eine Hand, wie ein letztes Winken. Dann trieb ihr senfbrauner Hut, einem verwelkten Blatt gleichend, auf den ruhiger werdenden Wellen, als wäre sie noch darunter. Aber sie war es nicht mehr, halleluja, und nun erst begann Oswald zu schreien, ja er machte tatsächlich Anstalten, über die Reling zu klettern, so lange, bis ihn die anderen zurückhielten. Auf Oswald Lindenlaubs Gesicht zeigte sich für Sekunden ein Schimmer stillen Glücks. Das Schiff stieß ein langgezogenes Signal aus und drosselte die Fahrt. Aber keine Rettungsringe wurden hinabgeworfen. Nur eine Stimme im Lautsprecher kündigte das bevorstehende Ende der Reise an. Neben Oswald Lindenlaub stand Käthi, unverletzt, den senfbraunen Hut kerzengerade auf dem Rechteck, und es waren jetzt zu viele Leute in Bewegung, dass er noch durch einen kräftigen Ruck hätte seine Träume in Wirklichkeit verwandeln können. Kurz danach legte das Schiff an, und er musste diszipliniert bis zuletzt warten, weil er wieder die personifizierte dritte Klasse der Tännicht-Oberschule wurde, bleich, mit vor Schreck geweiteten Augen.

Sie kehrten zurück in die dritte Etage eines Althauses, in dem wahrhaftig noch ein Schild hing: BETTELN UND HAUSIEREN VERBOTEN und sich die hölzernen Vorsaaltüren hochreckten wie gotische Gewölbe.

Oswald Lindenlaub begann bald in der Küche geschäftig zu werden, führte, die Lippen gespitzt, ein Gespräch mit seinem Wellensittich. Käthi fiel im Wohnzimmer über einen Stoß Schülerarbeiten her. Gemalte Gartenzäune, mit der pädagogischen Absicht, den Kindern exakte Querstriche – die Riegel – und Längsstriche – die Latten – beizubringen. Hinter einem Zaun wuchsen bunte Blumen, auf einem anderen saß ein komischer Vogel. Käthis Kinn prägte sich missbilligend aus. Mit einer energischen Handbewegung schrieb sie an den Rand der Blätter: Thema verfehlt. Am Abend ließ sie wie immer Oswald allein vor dem Fernseher sitzen und ging mit der bissigen Bemerkung ins Bett, er sei ja ausgeruht. Scheinbar nichts hatte sich verändert. Wäre sie aber plötzlich aus irgendeinem Grund noch einmal ins Wohnzimmer gekommen, hätte sie Oswalds Unkonzentriertheit für die Abläufe auf dem Bildschirm beobachten können. Er trat sogar vor den Spiegel, wo er sich musterte, als wollte er die Fähigkeit für eine besondere Belastung feststellen. Manchmal lag er auf dem Sofa, die Augen geschlossen, und jener Schimmer stillen Glücks aus der Gegend von Pirna wurde sichtbar. Es geschah eine Veränderung mit ihm. Sobald er die Augen schloss, sah er kreisende Schatten, wie von Windmühlen. Und je länger er diese Erscheinung auf sich einwirken ließ, desto klarer wurde eine riesige Flügelschraube daraus. Auf dem Sofa liegend, begann er seine Frau zu ermorden. Eine gewisse Gemütlichkeit war seinen Überlegungen nicht abzustreiten.“

Erstmals 1973 veröffentlichte Wolfgang Eckert im Mitteldeutschen Verlag Halle (Saale) „Pardon – sagen wir du? Heitere Erzählungen“: In sechs locker erzählten, heiter-ironischen und manchmal skurrilen Geschichten nimmt der Autor menschliche Verhaltensweisen und Schwächen aufs Korn. Ein Brigadier wird unfreiwillig in die Rolle eines Schrittmachers gedrängt. Die geheimen Träume eines Hutvertreters werden offenbart und das Verhalten gewisser Wohlstandsbürger in unserer Gesellschaft glossiert. Die Erfindung eines afrikanischen Staates Transustanien bringt zwei junge, geltungsbedürftige Autoschlosser in arge Bedrängnis und komische Situationen. Eine Kuh stiftet große Verwirrung und der Gleisbauer mit dem Spitznamen „Ehrwürden“ gibt Anlass zum Sesshaftwerden seiner Brigade.

Also Kleinstadtgeschichten, werden Sie jetzt fragen? Vielleicht spielen manche dieser Geschichten in kleinen Städten, aber von durchaus größerem Zuschnitt sind die Verhältnisse und die Menschen, die da entdeckt werden. Entdeckt wird aber vor allem Heiterkeit des Alltags, Heutiges in Skurrilität und Originalität. Es darf gelacht werden bei der Lektüre dieser sechs Erzählungen. Aber zunächst wollen wir erstmal diesen Ehrwürden kennenlernen, mit dem alles anfing:

„Mit Ehrwürden fing alles an

Der D-Zug donnerte über eine Stahlbrücke. Unten wässerte irgendein Fluss vorbei, in Geografie hatte ich immer Grippe. Nichts in der Welt hätten wir jetzt lieber getan, als durchs Fenster hinabzuhechten. Aber wir saßen auf piekfeinen Polstern, wie sie meine Oma verehrte, und wir wussten auch nicht, wie wir unsere Schädel zwischen den hohen Kopflehnen bewegen sollten. Das Abteil war ein dunstiger Käfig. Sonst schnüffelten wir nur Frischluft, und jetzt hatten wir das blöde Gefühl, in Kleiderschränken zu stecken. Wir witterten alle erschrocken und waren sehr schön durcheinander. Das einzige, was uns allmählich sicher machte, waren die Klopfzeichen des Schienenstranges. Wir spürten jede Schraube, jede Schwelle und konnten sogar das Alter des Gleises schätzen, wenn einer 'ne Wette mit uns darüber abgeschlossen hätte. Plötzlich grölte die Lok und drosselte scharf das Tempo. Wie klug, dass wir immer unsere Flaschen schließen. Denn nichts in der Welt können wir schwerer verwinden als vergossenes Bier.

Die anderen sitzen in den Nachbarabteilen, aber wir sind sechs Mann und eine ganz verschworene Truppe. Na, Gott doch!, wir sind keine Einsiedler. Aber mit zwanzig Mann dicke zusammenhalten, das strengt 'n bisschen an, und sechs solche Fälle wie wir reichen auch.

Knickebein stieß seinen trockenen Finger gegen die Scheibe und sagte: „Glatt wie ein Abortdeckel.“

Damit meinte er das Land, aber der ältere Herr mit dem weißen Papiergesicht – einziger Fremdling in unserem Käfig – verzog den Mund. Vielleicht war er ein Naturkundemann oder 'n Dichter und hatte ganz andere Begriffe für die Gegend, oder er war von hier. Er fixierte uns reihum, drückte sich in die Ecke und seufzte.

Der Zug kroch jetzt langsam dahin, und plötzlich hörten wir ein Geräusch, das jeder von uns unter Tausenden herausgefunden hätte: So schlugen Spitzhacken in Schotter. Knickebein sprang auf, leierte wie irrsinnig die Fensterscheibe herunter und zwängte sich zur Hälfte über die Kante.

„He, ihr Streckenhengste!“, kreischte er, „hobelt mir ja die Schienen blank.“

Draußen machten die Gleisbauer ihre braunen Rücken steif. Sie brüllten etwas, was ich nicht verstehen konnte, und zeigten sich gegenseitig den seltsamen Vogel, der seine Adlernase und den Geierblick zu ihnen hinabstieß. Auch wir wollten etwas sehen, denn zum zweiten Mal hätten wir nichts lieber in der Welt getan, als kopfüber hinabzuhechten, diesmal um die Jacken abzuwerfen und die Spitzhacken zu ergreifen. Denn dort war unser Platz und nicht hier, in einer mit Schutzdeckchen belegten Wohnstube Erster Klasse, die uns nach Berlin trug. Aber unter dem wollte uns ja Päßler nicht fahren lassen.

Vor uns zappelte Knickebeins breiter Hintern. Er war in einen schrecklich schwarz-weißen Fischgrätenstoff gepackt. Ehemals altes Baujahr, jetzt umgearbeitet.

„Die haben's leicht“, schrie er zu uns herein, „keinen Berg, keine engen Kurven, da flutscht die Arbeit. Glatt ist die Strecke, so glatt –“

„Wie ein Abortdeckel“, sagte Rampe und sah den älteren Herrn an. „Schließen Sie bitte das Fenster“, sagte der ältere Herr, „es zieht!“

Dann ließen wir die Flaschenverschlüsse knallen, eine erfrischende Prise nieselte unter unseren Nasen. Wir waren alle furchtbar aufgebracht, und als ich uns so der Reihe nach ansah, wurde mir ganz feierlich in den Knien.

Du liebes bisschen! Was hatten sie aus uns gemacht!

Rampe zum Beispiel. Sonst einsfünfzig im Quadrat, Augen wie Hans Albers, Schuhgröße wie ein Nilpferd und Schultern, Schultern eben wie Rampe. Da gibt es keinen Vergleich. Hinter keiner Litfaßsäule konnte er sich verstecken. Er war ganz dusslig auf seine Schultermuskeln. Abends mussten wir ihm mit Gewalt ein Hemd überstreifen, wenn wir wieder einmal in irgendeinem Nest nicht vor Mädchenaugen sicher waren. Und jetzt! Jetzt kam mir Rampe wie ein ausgedienter Catcher vor, den sie fürs Operettengeschäft veredelt hatten. Er trug eine knallbunte Krawatte, ein giftgrünes Oberhemd, und was da aus der Brusttasche seiner Staatskutte herausragte, sah aus wie ein weißes Wischtuch.

Und Knickebein! In Fischgrätenschale – aber ich glaube, von dem habe ich schon erzählt. Das ist auch so ein Ding von uns: Wir sind sechs Mann im Wohnwagen, und folglich erzählen wir alles, was uns passiert, sechsmal. Jeder ist so zahm und hört sich das an, besonders abends, wenn wir lang auf unseren Matratzen liegen.

Doch jetzt sitzen wir da, als führen wir zu einer entfernten Urgroßtante, um ihr die letzten zwei Meter hinabzuhelfen, und keiner weiß eine richtige handfeste Geschichte. Mille bewacht seine Bügelfalten, bei Flint habe ich Angst, dass er schon wieder mit seinen Pfannkuchenpranken das umhäkelte Zimpertuch herauszerrt und sein schwitzendes Genick abtupft.

Übrigens heißt keiner so. Rampe heißt Rampe, weil er 'ne Rangierlok glatt aus dem Stand wegschiebt, und Knickebein heißt einer, wenn er viel verträgt. Doch der ist auch nicht mehr bei Kondition. Wir werden eben alt. Und 'ne Geschichte erzählen wir uns höchstens noch dreimal. Aber was sie jetzt aus uns machen, ist der Rest. Wir verweichlichen. Was kann es anders sein, wenn ich mir ernsthaft Gedanken mache, dass wir vielleicht noch nicht die beste Art haben, uns in gute Klamotten einzuschalen? So weit haben sie uns. Was waren wir doch früher für Kerle! Unser Wagen stand noch nicht ganz auf dem Abstellgleis, da knobelten wir die ersten Runden aus. Eine Mitropagaststätte rochen wir schon vor dem ersten Einfahrtssignal. Der schmale Pfad von unserer Wagentür dorthin war noch zu sehen, wenn wir längst wieder woandershin rollten. In ganz Sachsen waren wir der Schrecken aller Mitropakellner. Wer viel arbeitet, hat viel Durst, und wer viel Durst hat, muss viel Geld verdienen, und wer viel Geld verdienen will, muss viel arbeiten. Das war unser Kreislauf, und nichts in der Welt fürchteten wir mehr als eine Kreislaufstörung. Aber nun ist sie da. Der letzte Gleisbau auf Radeberg zu hat uns kein bisschen unruhig gemacht. Kein gutes Zeichen. Wenn ich's mir genau überlege, so hat die ganze Zersetzung schon Jahre vorher angefangen, als Ehrwürden zu uns kam. Jawohl, Ehrwürden, der vorn an der Tür sitzt, beide Hände auf den Knien, und der es als einziger von uns fertigbringt, draußen auf dem Gang im sanften Ton „Gestatten Sie bütte“ zu sagen. Jawohl, mit Ehrwürden fing es an. Er hat sich in unsere Truppe gebohrt wie ein Wurm in einen Holzblock. Und nun rieselt überall das Mehl heraus.

Wenn man Ehrwürden ansieht, muss es stimmen, dass Gott ein Schotte ist. Er kam damals im Frühnebel zu uns. Um seine Beine flatterten die Hosen, die Jacke erinnerte mich an eine abgeschossene Krähe, die irgendwo zwischen den Zweigen hing. Wir starrten ihm entgegen. Er schritt, ja, er schritt auf dem neuen Gleis. Er nahm immer zwei Schwellen, und dabei sah das noch zögernd aus, so lang und feierlich war er. Er hatte eine geizige Nase und so einen winzigen Mund, dass er nicht einmal richtig gähnen konnte. Er wurde uns zugeteilt. Wir sind in unserer Kolonne so was wie ein Abräumkommando. Erst kommen wir und dann die anderen.

„Da ist der Neue“, sagte Mille.

„Der reicht für zwei“, knurrte Flint. „Dann wären wir demnach sieben. Das bringt nichts Gutes, Leute!“

„Quatsch“, sagte Rampe, „wenigstens ist er ohne.“

„Ohne Frau, und wie es scheint, auch ohne Muskeln“, sagte ich.

Wir hatten da eine Klausel. Ehemänner wollten wir nicht. Die hielten wir für angeknackt. Kostgeld und großen Bogen ums Rundenausgeben und so.

Knickebein schob seine Elbeschiffermütze in die Stirn und sang mit näselnder Stimme: „Seht an, da nahet Ehrwürden.“

Damit hatte Ehrwürden seinen Titel weg. Er war aufgenommen. Am Abend konnte keiner einschlafen.

„Du bist hier von dem Nest?“, fragte Flint von seiner Koje aus.

„Ja“, sagte Ehrwürden.

„Und du willst bei uns arbeiten?“

„Es scheint so“, sagte Ehrwürden.“

Erstmals erschien 2006 im Ingo Koch Verlag Rostock „Leute sind andere Menschen. Eingemischtes“ von Wolfgang Eckert: Sein Aphorismus „Reise in die Zukunft“ ist frei von Illusionen: VOR UNS KEINE EINKEHR. HINTER UNS KEINE RÜCKKEHR. Mit seinen Aphorismen unternimmt er teils sarkastisch, teils satirisch und humoristisch, auch nachdenklich hinterfragend mit der wohl knappsten literarischen Form die Demaskierung eines Gesellschaftssystems, das vorgibt, immer besser zu werden, in Wahrheit aber zurückgeht in alte, nur aufpolierte Gesellschaftsmuster. Eckert zielt auf die Schwächen seiner Zeitgenossen, ohne mit dem Zeigefinger zu tadeln. Er bezieht sich mit ein: BEVOR MAN EINEN ANDEREN EIN ALTES KAMEL NENNT, SOLLTE MAN SICH SELBST NACH EIGENEN HÖCKERN ABTASTEN. Das alles geschieht manchmal gelassen resignierend, manchmal rebellierend. Er weiß, wie er in der Summe seiner Gedanken bei denen ankommt, die er attackiert: DEN UM IHRE MACHT BANGENDEN: KÖNNTET IHR UNSERE TRÄUME ANFASSEN, LEGTET IHR SIE IN HANDSCHELLEN. So sind seine Aphorismen ein Spiegelbild, das je nachdem, wie man sich dreht, oft zum Zerrbild wird. Hier – passend zum baldigen Jahreswechsel – ein paar einschlägige Überlegungen:

„Silvester-Modenschau

Das neue Jahr wird wie das alte:

Dieselbe schlechte Bügelfalte,

das Futter hängt zum Ärmel raus,

der Stoff am Rücken zieht sich kraus.

Es dröhnt aus großer Herren Munde:

Nobel geht die Welt zugrunde.

Wir brauchen Mut und Menschlichkeit,

so hieß es wieder landesweit.

Derselbe Lug, derselbe Trug.

Die Menschheit hat noch nicht genug.

Die einen zeigen sich im Frack,

die anderen gehen im Sack.

Der Modetrend der neuen Zeit

zeigt stets das alte Narrenkleid.

Wir können drehen es und wenden

und uns im Spiegel selber blenden –

bald zeigt uns kalt der Januar:

Das neue Jahr wird, wie das alte war.

*

Wenn der Mensch

seine Träume aufgibt,

dann wird sein Leben

zur Serie.

*

Bedenke, dass der, den du beneidest,

dich morgen schon beneiden könnte.

*

Manchmal bauen wir eine Burg um uns

aus kaltem Stein mit hochgezogener Brücke.

Einmal aber reißt die gnadenlose Zeit

die Brücke herab.

Und wir müssen bekennen, wo wir sind.

*

Diese Erfindung fehlt uns noch:

bei jeder Lüge eine Sirene.

Wie viele bemühten sich dann

um Schalldämpfer – ?

*

Wenigstens für eine Minute

die Vorstellung vom Erlöschen

der Erdanziehungskraft!

Wir fliegen nach oben

oder nach unten

zu anderen bewohnten Planeten

und müssen erkennen,

dass wir gar nicht die Besten sind.

*

Frage einen nach der Wahrheit

und du erfährst die seine.

Frage Tausend und du

erfährst tausend verschiedene.

*

Wenn der Hass

das Vorurteil

schwängert,

entsteht der Rufmord.

*

Will dir einer die Tür einrennen,

öffne sie kurz zuvor.

*

Wer Angst hat,

erkennt die Gefahr.

Daraus entstehen Mutige.

*

Ein Freund, der erst kommt,

wenn man ihn ruft,

ist kein Freund.

*

Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen –

das ist die Weisheit der Vorsichtigen.

Bei lebendigem Leibe sind sie schon tot.

*

Im Land sind verdeckte Fallen.

Auf dem Meer ist offene Gefahr.

Aber nur die am Ufer leben,

sind verloren.

*

Sieger haben immer recht.

Werden sie besiegt,

haben die neuen Sieger recht.

*

Die Freiheit ist eine Hure,

die mit gespreizten Beinen

jeden empfängt, der nach ihr ruft.

Erst gibt sie Lust,

dann muss sie bezahlt werden.

*

Teile deinen Neidern mit,

dass es dir schlecht geht,

und sie wenden sich anderen zu.

*

Am geöffneten Leib der Gerechtigkeit

stehen ihre Apostel

und schnipseln heraus,

was ihnen nicht gefällt.

Der Patient stirbt.

*

Kompromisse sind Krebszellen

im Leib der Wahrheit.

*

Wer ins Moor geraten ist,

greift nach jedem Strick,

der ihm zugeworfen wird,

auch wenn ein Galgen

daran hängt.

*

Das Gewissen befragen,

ist Gericht halten

über sich selbst.

Deshalb gibt es so viele

Freisprüche.

*

Das Leben beginnt und

endet horizontal.

Dazwischen liegt der Versuch,

balancierend die Senkrechte zu halten.“

Bereits zwei Jahre zuvor, erstmals 2004, war ebenfalls im Ingo Koch Verlag Rostock „Leise tönt das Martinshorn. 32 Randbemerkungen“ von Wolfgang Eckert erschienen: Seltsame Dinge passieren in diesen 32 Geschichten. So treffen wir zum Beispiel den lieben Gott im Paradies, welches auf einmal vollkommen unerwartet handelt:

„Vertriebsgesellschaft Paradies

Fragt man einen Deutschen, wie er sich das Paradies vorstellt, so kommen bruchstückartig folgende Laute aus der Tiefe seines Bauches: Mallorca, Ballermann, Riviera, Gran Canaria, Thai-Mädchen, Griechischer Wein, Florida, Beachpartys. Die ganz Bescheidenen nennen eine Tagesfahrt mit dem Reisebus nach Wien oder München. Es soll aber auch noch Unbelehrbare geben, die sich zu einer Einkaufsfahrt überreden und von einer imitierten Kamelhaardecke einwickeln lassen, ohne jemals ein Kamel gesehen zu haben. Dabei brauchten sie sich bloß vor den Spiegel zu stellen. Das eigentliche Paradies, wie es nicht im Reisebüro, sondern in der Bibel angeboten wird, kennen sie nicht. Dabei ist es das Internationalste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Die Namen Adam und Eva sind in der gesamten Welt bekannt. Folglich ist auch der liebe Gott ein Internationalist. Somit wäre die Internationalität des Paradieses geklärt und die Illusion beseitigt, die DDR wäre das Paradies gewesen. Sie war eine Idylle. Eine Idylle ist kein Paradies, sondern nur das trügerische Schattenspiel eines solchen.

Unser Paradies ist die Sehnsucht der Menschheit mit unterschiedlichen Vorstellungen, ein schöner Kinderglaube, der Wunsch, wenigstens etwas soll unberührt bleiben. Deshalb kommen sogleich Bedenken auf, ob es dort wirklich so zugegangen ist, wie uns das die Geschichtsschreiber überlieferten. Denn betrachtet man sich den derzeitigen geistigen und vernunftsmäßigen Zustand der Welt, so fragt man sich, ob es eigentlich im Paradies einen Baum der Erkenntnis gab. Vermutlich war also der Ablauf der Vertreibung ganz anders: Adam lag in einer wunderschönen Wiese, das wollen wir zugeben, wo noch alle Kräuter und Blumen zu finden waren, an denen wir uns inzwischen erfolgreich vergriffen haben. Nachtigallen schlugen im Hain, Schmetterlinge gaukelten um seine unverdorbenen Lenden. Eva tänzelte vor ihm – live! – im Gras. Ihre kleinen Brüste wippten, der feste Po glich den Rundungen zweier aneinandergelegter Orangen. Das alles tat sie nur, damit Adam eine Veränderung an ihr feststellte. Aber alle Männer, die schon über ein Jahr mit einer Frau zusammenleben, leiden an einem Rückgang ihres Beobachtungsvermögens.

„Wie gefällt dir mein neues Feigenblatt?“, turtelte Eva.

„Du hattest doch gestern erst ein neues“, staunte Adam.

„Das war an den Rändern nicht gezackt und hatte eine Farbe, die nicht mehr in ist“, erwiderte Eva.

„Und was hast du mit dem gestrigen gemacht?“, wollte Adam wissen.

„Weggeworfen“.

Im Hain verstummten die Nachtigallen, und ein Kuckuck rief zwölfmal mahnend zur Zeit. Das war der Beginn der Mode und der Wegwerfgesellschaft. Am anderen Tag machte ihn Eva derart an mit ihrer neuen Kreation, dass er beim Anblick ihres durchlöcherten Feigenblattes fast den Verstand verlor. Was er bisher bei ihr sehen konnte, ward ihm nun in kleinen raffinierten Dosierungen gezeigt. Er brauchte ein riesiges Rhabarberblatt, um seine Erregung zu verbergen und begann unruhig auf der Wiese herumzulaufen. Eva versuchte indessen über das Paradiestor zu blicken, weil sie fremdartige Geräusche dort draußen neugierig gemacht hatten. Instinktiv ahnte sie, dass es noch andere Adams geben könnte, denen ihr durchbrochenes Feigenblatt möglicherweise sehr gefiel. Adam zertrat zähneknirschend und mutwillig einige Stauden. Abermals rief der Kuckuck mahnend, denn es waren einige wunderschöne Drogen für das Leben gemixt: Mode, Anschaffungsmanie, Verschwendungswahn, Strip, Sex, Eifersucht.

Im hochtragenden Baum der Erkenntnis, jaja, es gab ihn doch! saß der liebe Gott und rief beunruhigt: „Kauft einheimische Äpfel, Leute, kauft einheimische Äpfel!“

Nun wird es Zeit, dass wir uns den lieben Gott ein bisschen näher ansehen. Er gehörte zu jenen Männern, die in einem gewissen hohen Alter aufhören, alt zu werden. Liften kam für ihn nie in Frage. Um sein schmales Gesicht und die energischen Kinnbacken kräuselte sich ein grauer Vollbart, den er offensichtlich jeden Morgen pflegte. Er besaß einen etwas fülligen, Freundlichkeit ausstrahlenden Bauch. Seine blauen Augen leuchteten sanft-heiter. Es war ihm anzusehen, dass er jeden gütig und gerecht behandeln wollte. Allerdings verkniffen sich die Augen manchmal, wenn er kopfschüttelnd zu jenen von ihm geschaffenen Wesen hinunterblickte, die sich untereinander so gebärdeten, dass er an seiner Qualitätsarbeit zu zweifeln begann und sich eingestehen musste, öfters ganz schönen Pfusch gebastelt zu haben. Ein Anflug von Betrübnis war nicht zu vermeiden.

So waren Adam und Eva seine Lichtblicke. Er verheimlichte ihnen, draußen jenseits des Paradiestores Milliarden von Adams und Evas geschaffen zu haben, weil er zumindest hier im Paradies einen Original-Adam und eine Original-Eva behalten wollte. Jeder braucht ein bisschen Geselligkeit, und wenigstens der liebe Gott will sich noch auf Unverfälschtheit verlassen können. Nun sah er Eva am Paradiestor durchs Schlüsselloch schielen, und sein Ruf, sich auf den einheimischen Obstbau zu besinnen, schlug fehl.

Währenddessen hatte Eva langsam ihr durchbrochenes Feigenblatt ausgezogen und Adam dazu animiert, das Tor zu entriegeln. Geblendet traten beide hinaus in eine Fassade von Leuchtreklamen, Werbeplakaten, hupenden Autostaus, Achselschweiß, Deodorants und wurden böse von einigen Verkehrsteilnehmern angeschrien, weil sie bei Rot über die Straße gingen. Überall lagen Blechbüchsen, Bierdosen, Pappteller, weggeschmissener Hausrat und Kleiderlumpen herum. Auf riesigen Halden kippten lustig orangefarbene Autos bunte stinkende Haufen aus, die von Milliarden Adams und Evas stündlich produziert und wieder abgeworfen wurden. Adam nahm eine leere Bierdose und betrachtete sie nachdenklich. Dabei rutschte er auf einer anderen aus. Es war, als er am Boden lag, als entwickele sich sehr langsam noch in ihm eine Idee.

Hinter ihnen hatte der liebe Gott kopfschüttelnd und mit jenen schon bekannten verkniffenen Augen traurig das Paradiestor geschlossen. Es hat also gar keine Vertreibung stattgefunden. Adam und Eva vertrieben sich selber. Dafür wurde dann später von Ober-Adams der Begriff „Preis der Freiheit“ erfunden.

Seit dieser Zeit litt der liebe Gott an Vereinsamung. Und so ist es nicht verwunderlich, dass er eines schönen Herbsttages erfreut aufsprang, als draußen ans Tor geklopft wurde. Beim Öffnen wäre er beinahe von einem schwarzen Porsche überrollt worden, der die Blumenrabatten zerfetzte und mitten hinein in die riesige grüne Paradieswiese furchte. Heraus stiegen ein smarter Herr in einem schwarzen Anzug, weißen Hemd und dunklen Schlips, wie sie Manager tragen, um einen gequält edlen und seriösen Eindruck zu erwecken. Er zückte sofort ein Handy wie einen Colt, und die blonde coole Dame neben ihm einen Taschencomputer. Der Herr tippte schon mal eine gewünschte Nummer ein, die Dame begann einige notwendige Vorsätze auf den Monitor zu zaubern.

„Ausgezeichnetes Gelände!“, rief der Herr ins Handy. „Fällt nach Norden in gewaltiger Länge ab. Obere Beschaffenheit Wiese. Da ist viel einzubringen und zu verdienen. Das rechnet sich! Genauere Angaben liefert der Computer. Könnt aber schon kommen. Bringt eine Kettensäge mit!“

„Dürfte ich wissen, wer Sie sind?“, fragte der liebe Gott, und sein gekräuselter grauer Bart begann auf eine nicht für möglich gehaltene Weise zu zucken.

„E & A“, sagte der Herr und zeigte seine Karte. Darauf stand MANAGEMENT FÜR EINE SAUBERE WELT.

„Und was habe ich damit zu tun?“, rätselte der liebe Gott.

„Wir laden hier unseren Dreck ab. Draußen ist absolut kein Platz mehr. Sind Sie mit sechzig Millionen einverstanden?“

Der liebe Gott bekam zum ersten Mal eine Falte auf der Stirn.

„Ich verstehe nicht …“

„Mann, ganz schön clever, der Alte“, bemerkte die Dame. „Einhundert Millionen Dollar unser letztes Angebot!“

„Woher kenne ich Sie nur“, sinnierte der liebe Gott.

„Wir haben mal hier gewohnt“, erwiderte der Herr.

Durch das Paradiestor donnerte jetzt eine nicht enden wollende Kolonne orangefarbener Müllfahrzeuge und begann das Paradies zu verfällen. Zwei Männer setzten eine Motorsäge an den Baum der Erkenntnis.

Da war zu sehen, dass auch der liebe Gott erschrecken kann. Er kletterte bis in die Krone des Baumes hoch und fing an, mit Äpfeln zu schmeißen. Zuerst wahllos, dann sehr gezielt.

Er bombardiert noch immer.

Aber gleich sind die Äpfel verschossen.“

Womit man sieht, auch dem lieben Gott kann manchmal die Munition ausgehen. Dabei bräuchte er sie gerade jetzt besonders dringend. Denn was passiert, wenn der Baum der Erkenntnis tatsächlich zu Boden stürzt …

Schriftsteller sind eben Leute, die so ihre eigenen Vorstellungen vom Paradies haben und die immer wieder neue Einfälle haben – manchmal eben auch ziemlich verrückte Einfälle. Aber sonst wären sie wahrscheinlich keine Schriftsteller geworden.

Viel Vergnügen beim Lesen, weiter einen schönen Dezember und bleiben auch Sie weiter vor allem schön gesund und munter und bis demnächst.

Und zum Schluss noch einmal ganz kurz auf die Eingangsfragen vom Anfang dieses Newsletters zurückzukommen: Was denken Sie eigentlich so über das Paradies? Wie sollte es für Sie aussehen?

Was würden Sie antworten?

Ach, haben Sie eigentlich schon den diesjährigen Adventskalender von EDITION digital, der „Schweriner Volkszeitung“ und Hugendubel am Schweriner Marienplatz gesehen?