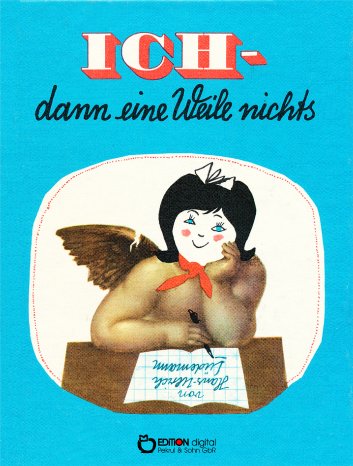

Der erste dieser Deals ist ein Mädchen-Buch für Jungen, wie es in der Ankündigung heißt. Und das Mädchen, in dem es in „ICH – dann eine Weile nichts“ von Hans-Ulrich Lüdemann geht, heißt Bärbel Fielow, besucht die Klasse 7 a, hat eine mehr oder weniger verrückte Idee und ein besonderes Verhältnis zu mindestens einem ihrer Mitschüler und erzählt ihre Geschichte selbst.

Geschichten erzählen, Geschichten aus ihrer Kindheit, das tut auch Verlegerin Gisela Pekrul in „Oma, ich kann deine Geschichten schon lesen“. Zunächst hatte sie diese Geschichten ihren Enkeln mündlich weitergegeben, später hat sie sie dann auch aufgeschrieben. Und so können sie noch viel mehr Menschen lesen.

Um einen geradezu Sturm-schnellen Sport-Täuber und um seinen Diebstahl geht es in dem Kinderbuch „Blitzard“ von Martin Meißner. Und natürlich soll herausgefunden werden, wer das Tier gestohlen hat und vor allem: Warum?

Auch eine Lebensgeschichte oder zumindest einen wesentlichen Teil davon hat Lonny Neumann für ihre autobiografische Erzählung „Grüne Glasscherben – Eine Kindheit im Norden. Lebenslinien 1934 – 1952“ aufgeschrieben.

Um einen bemerkenswerten Fall von Arbeitsverweigerung und seine nicht ganz so einfach zu durchschauenden Hintergründe geht es in der Erzählung „Akte Nora S.“ von Erik Neutsch, in der sich der Autor wieder sehr engagiert mit gesellschaftlichen Konflikten in der damaligen DDR auseinandergesetzt hatte. Und auch wenn seine Hauptfigur nach dem Willen des Autors „nicht außergewöhnlich hübsch“ war, so gibt es doch viele andere Gründe, Nora S. und ihre Lebensgeschichte kennenzulernen.

Aber zuvor wollen wir zunächst Bärbel kennenlernen. Bärbel Fielow:

Erstmals 1976 erschien im Kinderbuchverlag Berlin die Druckausgabe „ICH – dann eine Weile nichts“ von Hans-Ulrich Lüdemann: Der Titel dieses Mädchenbuchs für Jungen scheint das Lebensmotto für die 13-jährige Erzählerin Bärbel Fielow zu sein. Was die Schule angeht, da muss es in der Klasse immer nach ihrer Meinung gehen. Wie sagt sie immer: Noch mache ich die Ansagen! Wobei sie sich aber auch für die Schwachen unter den Mitschülern einsetzt. Wie man salopp sagt, Bärbel Fielow hat auch eine Menge um die Ohren. Zum einen ist sie mit einer älteren Schwester gesegnet, die sich kaum mit ihr abgibt. Erika konzentriert sich ganz auf ihren Freund Lutz. Das mag noch angehen, aber da ist Vadding, dessen Leben etwas aus dem Ruder gelaufen ist: es kränkt ihn, dass er aufgrund falscher Anschuldigung, er habe Republikflucht begehen wollen, in Unehren aus der Volksmarine entlassen wurde. Hinzu kommt, dass seine Ehefrau sich einem anderen Mann zugewandt hat; ausgerechnet dem Direktor der Schule, die sowohl Bärbel als auch Erika besuchen. Und um Bärbels Stress vollends zu begreifen, muss man wissen, dass der Sohn des Direktors, Hein Himmelangst, ihr Mitschüler ist. Und weil beide, Hein und Bärbel, nicht auf den Kopf gefallen sind, stehen sie in einem ständigen Wettstreit. Nicht nur was die Zensuren angeht, sondern auch wer die meisten Anhänger in der Klasse hinter sich vereint. Als Bärbel eine Ferienfahrt organisiert, versucht Hein im Verein mit seiner Clique, das Unternehmen zu torpedieren. Achtung erwirbt seine Widersacherin allerdings, als sie ihm gesteht, dass am Hochzeitstag ein Stein durch die Scheibe in die Wohnung Himmelangst geflogen war, von Bärbel Fielow geschleudert aus Protest gegen den Weggang der Mutter. Kurioserweise gewinnt Bärbel in einem Preisausschreiben eine Reise im so genannten Freundschaftszug ans Asowsche Meer. Und weil sie seit Jahren mit einer sowjetischen Dolmetscherin befreundet ist, die auf der Volkswerft arbeitet, kann Bärbel aufgrund der Russisch-Kenntnisse im Ferienlager zu großer Form auflaufen. Leider kann das Mädchen sich nicht mit dem Verhalten der Erwachsenen in der FDJ-Leitung abfinden. Obwohl vieles in der unmittelbaren Umgebung ganz offensichtlich im Argen liegt, singen jene ein Loblied auf alles und jedes in der Sowjetunion. Für Bärbel Fielow ist das Betrug an der ansonsten hoch gehaltenen Deutsch-Sowjetischen Freundschaft. Zarte Bande knüpft Bärbel mit Anatoli, dem Sohn des Lagerleiters. Trotz andauernder Beteuerung des Freundschaftsgedankens wird von der DDR-Delegationsleitung eine enge private Nähe zu Einheimischen jedoch nicht gern gesehen. Für Bärbel Fielow ist das unannehmbar. Und so schön die Ferientage waren, sie freut sich auf ein Wiedersehen mit ihrer Schulklasse, vornehmlich mit Hein. Was das Mädchen nicht bemerkt hat, ist ein Bild, das Anatoli vor dem Abschied heimlich ins Gepäck geschmuggelt hat. Seine Widmung klingt für den eifersüchtigen Hein Himmelangst nach Zuneigung, Herz und Liebe zwischen Anatoli und Bärbel. Und wieder eskaliert die Auseinandersetzung zwischen den Stiefgeschwistern. Aber wie es auch im tatsächlichen Leben geschehen kann – am Ende gibt es eine von allen willkommen geheißene Versöhnung. Autor Hans-Ulrich Lüdemann kennt jene alljährlichen Freundschaftszüge aus eigener Erfahrung. Ebenso die Arbeitsbedingungen auf der Volkswerft Stralsund in den 1960er Jahren. Drei Jahre nach seiner Veröffentlichung war im 2. Programm des DDR-Fernsehens der gleichnamige DEFA-Film zu sehen. Und so beginnt Bärbel Fielow über sich und andere zu erzählen:

„Zufrieden lasse ich meine Augen über die Klassenkameraden schweifen. Seid ehrlich: Die haut mächtig auf den Putz, habt ihr gedacht. Als ich euch was erzählt hab von einer Fahrt nach Berlin. In den Ferien. Habt wohl gedacht, Bärbel Fielow hat was am Keks! Für dreißig Figuren Übernachtung besorgen. Wo alle Welt in den Ferien diesen Törn macht. Aber gewusst wie! Und das bleibt mein Geheimnis. Tja, die Übernachtung ist ja nun mal der absolute Knüller. „Geschlafen wird auf einem Wohnschiff“, höre ich gerade Lehrer Grabsow erklären. „Und wenn ihr aufwacht, habt ihr welches Wasser vor Augen?“ Grabsows Stimme klingt so tief, als säße er im Keller. Oder - aber darüber spricht keiner von uns öffentlich - als läge er im Grab. Grabsow muss er auch ausgerechnet heißen. Kein Wunder, dass wir ihn kurz Grab nennen.

„Fängt mit dem Buchstaben S an. Wie unsere Stadt“, versucht Grab Erinnerungen an den Geographieunterricht zu wecken. Ich weiß natürlich Bescheid. Sollen die anderen ihren Grips anstrengen. Aber wo nichts ist, ist nichts. So kommt es mir vor. Und irgendwie freue ich mich darüber. Gleich wird Grab seine blassblauen Augen zur Fensterreihe wenden, mir zunicken und sagen ...

„Spreewasser!“ Der Ruf kommt von hinten. Von der letzten Bankreihe, genauer gesagt. Gehört einem Brillenträger. Brauch mich gar nicht umzudrehen. Die Stimme kenn ich unter Tausenden heraus. Untrügliches Kennzeichen für mich: Gänsehaut! Jawohl, ich krieg eine Pickelpelle, wenn Hein Himmelangst den Mund aufmacht. Immer ernst und gelassen, der Herr Schüler. Natürlich ist es albern, anzunehmen, dass der Brillengänserich die Antwort nicht gewusst haben könnte. Grabsow nickt huldvoll. Er denkt, auf Heins Grips ist immer Verlass. Na, wir werden sehen. Kommen auch noch andere Stunden. Da werd ich es ihm schon zeigen! Noch nicht lange in der Schule, ebenso kurz in unserer Klasse, aber hier den Ton angeben wollen! Die Lehrer? Die unterstützen Hein Himmelangst. Um einen starken Kern zu schaffen. Für das Klassenkollektiv. Zwecks Leistungssteigerung und bewusster Disziplin! Hat Grab mal gesagt. Ob er gedacht hat, dass wir ihn verstehen? Ich vielleicht. Und - vielleicht auch Hein Himmelangst. Die anderen haben geguckt wie doof. Können ja nichts dafür, wenn die Lehrer so ein Zeug reden. Ohne es hinterher zu erklären. Dabei soll es uns aber angehen. Komische Welt manchmal - die Schule.

„Vielleicht haben die in Berlin auch so einen Hafen wie wir? Und wenn man aufwacht, glaubt man, man hat geträumt. Die Reise, mein ich.“ Das ist mein Nachbar Olaf, der da vor Aufregung stottert. Olaf Zerrer. Manchmal ein bisschen beschränkt. Aber ein Kumpel, wie er nicht besser sein kann. Ein anständiger Mensch, aus dem mal was wird. Das schwör ich. Der findet sich später zurecht. Was ich von dem neunmalklugen Hein Himmelangst nicht sagen würde. Manch einer ist schon krank geworden von vielem Wissen. Und wissen wollen. Im Kopf, mein ich. Vor allem, wenn es einem zu früh eingetrichtert wird. Einige lachen über Olaf. Aber sie beruhigen sich schnell. Kann sein, dass sie meinen Blick richtig verstanden haben. Ich kann so was nämlich nicht leiden. Wenn Leute ausgelacht werden. Bestimmte Leute. Noch mach ich die Ansagen in der Klasse. Für die meisten jedenfalls. Wenn Grab doch nur ein bisschen fixer wäre mit den Worten. Der schafft manchmal eine Spannung, man ist hinterher richtig kaputt. So spannt der einen auf die Folter. Auch im Unterricht. Furchtbar. Und wir fallen immer wieder darauf rein. Muss ein Trick bei sein. Warum Grabsow diese Schliche den anderen Lehrern nicht verrät? Bei den meisten ist die Schule verdammt langweilig. Aber ich glaube, sie hören nicht auf ihn. Alfred Grabsow ist immerhin erst vierundzwanzig.

„Wohnschiff!“ Hein Himmelangst mault hinter mir. Ich hab's genau gehört. Es war noch nicht für Lehrer Grabsows Ohren bestimmt. Aber drei, vier andere Schlitzohren richten sich auf. Gehen auch in der Pause immer mit dem. Ich drehe mich um. Das war schließlich ein Angriff. Und den lass ich nicht hinter meinem Rücken austragen. Ich bin doch nicht bescheuert. Das ist überhaupt Himmelangstens Fehler: Er denkt, Mädchen sind blöd. Können nur auswendig lernen für die Schule. Ansonsten etwas taub. Überall. Also, wenn was kommt, was Übles, dann von diesem da auf der letzten Bank. Diesem Besserwisser, Eierbatz, Miesmann ... Ich grinse ihn frech an. Seine Attacke verpufft. Die Antennen der anderen sind auf Grabsow eingepegelt. Sie wollen sich nichts entgehen lassen. Über die Fahrt nach Berlin. Diese tolle Unterwegs-Schaffe unserer 7a.

„Wohnschiff“, wiederholt Hein. Jetzt etwas lauter. Mehr Spott drin als das erste Mal. Beinahe abfällig, diese Bemerkung. Mir bleibt nichts verborgen. Er stößt seinen Nachbarn an. Schorsch schrickt zusammen. Hein Himmelangst blickt ihn an. Fordernd. Sagen muss er nichts. Freunde verstehen sich auch so. Von wegen Freunde! Hein Himmelangst ist die Sonne, Schorsch Schulte und einige andere sind die Trabanten. Und das alles in weniger als drei Monaten! Allerhand, was in diesem Brillenkönig steckt. Seine Tricks möchte ich mal auskundschaften. Den würde ich aufs Kreuz legen. Garantiert. Vielleicht kauft er ihnen jeden Tag Eis? Oder er hat eine Autorennbahn? Mit Geist allein kann er sich diesen Trupp nicht halten.

„Sprechen wir jetzt über die Finanzen“, sagt Grab. Und weil Olaf augenscheinlich Füllhalter auf, Füllhalter zu spielen muss, fragt Grab: „Kleine Rechtschreibübung. Wie schreibst du dieses Fremdwort, Olaf?“´

2013 veröffentlichte Verlagschefin Gisela Pekrul in der EDITION digital gleichzeitig als gedruckte Ausgabe wie auch als E-Book den Erinnerungsband „Oma, ich kann deine Geschichten schon lesen“: Die Autorin, Jahrgang 1944, hat in dem Büchlein kleine Episoden aus ihrem Leben aufgeschrieben, die sie schon mehrmals ihren Enkeln erzählen musste. Nun können sie diese Erinnerungen an die Zeit vor rund 60 Jahren selbst lesen. Die Geschichten spielen in Wolteritz, einem kleinen Dorf in Sachsen, das heute zu Schkeuditz gehört. Es sind Begebenheiten, die für das kleine Mädchen und ihren Bruder so schlimm waren, dass sie nach so langer Zeit noch nicht vergessen wurden. Die Erzählerin kann nun mit der Gelassenheit der Großmutter nur noch darüber schmunzeln und versucht, diesen Humor auch ihren kleinen Lesern zu vermitteln. Trotzdem wird kein Erlebnis zur Nachahmung empfohlen. Es gibt auch gar keinen Anlass, denn Toiletten haben längst Wasserspülung und Abfluss statt einer gefährlichen Abfanggrube, auf fahrende Züge kann man nicht mehr aufspringen und es gibt bessere Naschereien als heimlich entwendete Rosinen. Und so beginnen das Buch und das Leben der kleinen Gisela:

„Ein Kriegskind

Die Geschichten, die ich hier erzähle, liegen lange zurück, sechzig bis siebzig Jahre. Sie beginnen in einer schlimmen Zeit, dem II. Weltkrieg, wo viele Menschen an der Front oder bei Bombenangriffen auf Städte und Dörfer starben. Da die Lebensmittel immer knapper wurden und die Männer als Soldaten dienten, mussten die Frauen auf dem Dorfe, sofern sie gesund waren, in der Landwirtschaft aushelfen. Sie wurden vom Staat verpflichtet, für wenig Geld beim Bauern zu arbeiten. Wer sich weigerte, wurde hart bestraft, konnte sogar eingesperrt oder zum Tode verurteilt werden.

In Wolteritz, einem kleinen Dorf bei Leipzig, wo alle meine Geschichten spielen, denn ich bin dort aufgewachsen, wohnten damals auch zwei Freundinnen, Minna und Marta. Bei der täglichen eintönigen Arbeit auf dem Bauernhof unterhielten sie sich oft über ihre Kinder und Ehemänner.

Eines Morgens überrascht Minna ihre Freundin mit einem ungewöhnlichen Plan.

„Wenn alles klappt, brauche ich nächstes Jahr nicht mehr zu arbeiten.“

Marta erschrickt und sieht sich vorsichtig nach allen Seiten um:

„Wie willst du das anstellen? Du weißt doch, das ist streng verboten. Du kannst ins Gefängnis kommen.“

„Was Walter und ich tun, ist nicht verboten. Mein Mann hat ein paar Tage Urlaub und muss erst am Montag wieder an die Front. Es wird sicher klappen, wir schaffen uns ein Kind an. Findest du nicht auch, das wäre eine gute Lösung? Sprich doch mit deinem Paul, dann brauchst du dich nächstes Jahr auch nicht mehr auf dem Bauernhof abzuplagen.“

„Psst, nicht so laut. Wenn dich jemand hört“, flüstert Marta. Und nach kurzem Nachdenken: „Du hast recht, die Idee ist gar nicht so schlecht. Vielleicht kriegen wir ja jede ein Mädchen, und die beiden können Freundinnen werden wie wir. Mein Mann hat nichts gegen ein drittes Kind, und wenn wir erst den Krieg gewonnen haben, wird wieder alles besser.“

Bei dem letzten Satz schüttelt Minna kaum merklich den Kopf, sie kann Martas Begeisterung nicht teilen. Walter hat ihr erzählt, wie hart die Deutschen gegen die russische Bevölkerung vorgehen und auch, dass es große Verluste an der Front gibt. Zugleich hat er ihr aber eingeschärft, kein Wort darüber zu verlieren und an das Kind zu denken, das sie zur Welt bringen soll. Sonst würden sie oder er womöglich wegen feindlicher Propaganda abgeholt. Deshalb schweigt sie lieber, sogar gegenüber ihrer besten Freundin.

Ein knappes Jahr später, im darauf folgenden Februar, sehen auch Marta und ihr Mann die Lage weniger optimistisch. Zwar glauben sie noch an den Endsieg, hören aber die Flugzeuge, die fast täglich ihre Bomben über dem nahen Leipzig abwerfen, und müssen sich selbst bei Fliegeralarm im Keller ihres Hauses verstecken. Auf die Lebensmittelkarten gibt es auch immer weniger zu kaufen.

Es ist ein kalter Winter mit sehr, sehr viel Schnee. Paul walzt im Rackwitzer Werk Aluminiumplatten für Kampfflieger. Das Baby in Martas Bauch aber hat es eilig, das Licht der Welt zu erblicken.

Doch der Schnee hat die Telefonleitung zerstört, ein Auto gibt es nicht im Ort, wer soll Marta da zur Seite stehen? Damals halfen sich Nachbarn noch viel mehr als heutzutage.

Marta will ihre Freundin um Unterstützung bitten, aber Minna ist mit ihrer kleinen, zwei Monate alten Tochter Christina zu ihrer Mutter gefahren. So geht sie ein Haus weiter zu Frau Löffler, die auch Rat weiß.

„Ich hole die Hebamme. Ich ziehe mich dick an, nehme den Schlitten meiner Tochter und laufe zu Fuß nach Zschortau. Mach dir keine Sorgen, Marta, wenn es für die Frau zu schwierig wird, kann ich sie auf den Schlitten setzen. Ich schaffe das schon, und wir kommen noch rechtzeitig zu dir.“

Frau Löffler versinkt auf dem Feldweg bis zum Bauch im Schnee, doch beide schaffen es tatsächlich. Das neugeborene Baby bekommt den Namen Gisela und soll Pfingsten, wenn die Frühlingssonne längst allen Schnee weggetaut hat, getauft werden.

Kindtaufe zwischen Bombenangriffen

Ein herrlich klarer, sonniger Pfingstsonntag! Aus der Saalestadt Halle sind früh schon Martas Mutter und ihre Schwestern Klara und Else angereist. Sie sehen sehr vornehm aus, haben sich sogar ein Hütchen aufgesetzt. Auch Marta zieht ihr bestes Kleid an, Paul seinen guten Anzug, den er sich vor zehn Jahren zur Hochzeit gekauft hatte. Gisela sieht in ihrem Taufkleidchen, das ihr die Mutter aus Stoffresten selbst genäht hat, allerliebst aus. Die beiden älteren Geschwister Giselas aber und ihre gleichfalls aus Halle angereiste Cousine Ursula werden von den Erwachsenen genau im Auge behalten, damit sie sich nicht in letzter Minute ihre Sonntagssachen beschmutzen oder gar einen Dreiangel einreißen. Was vor allem bei der wilden Annelies schnell passieren kann.

Endlich läuten die Glocken der nahen Dorfkirche. Es ist das Signal für die Familie, zur Kirche zu gehen. Schön langsam, damit sie und vor allem die kleine Gisela von allen bewundert werden können. Doch sie haben noch nicht einmal die Hoftür erreicht, als ohrenbetäubend eine Sirene losheult. Das bedeutet Fliegeralarm! „Schnell in den Keller, bald kommen die Bomber!“, ruft Giselas Vater. Marta, mit dem Baby auf dem Arm, sieht ihn ungläubig an. „Doch nicht jetzt?!“, ruft sie entsetzt.

Aber alle wissen, dass sie keine andere Wahl haben und quetschen sich in dem kleinen Keller des Hauses auf die vorsorglich vom Vater gezimmerten Notsitze. Es ist kalt und muffig dort unten, und sie hocken zwischen den restlichen Kohlen vom letzten Winter, zwischen den Einweckgläsern und den Einkellerungskartoffeln. Über sich hören sie die Flugzeuge und – zum Glück etwas weiter weg – das laute Krachen einschlagender Bomben. Dabei klirren die Einweckgläser in den Regalen.

Gisela hat Angst vor dem großen Lärm und schreit ganz laut. Endlich ertönt wieder die Sirene, genauso laut, aber das Geräusch klingt diesmal fast lieblich in ihren Ohren. Entwarnung! Vorsichtig steigen alle die Treppe hinauf, streichen ihre Kleidung glatt, prüfen noch einmal, ob die Kinder sauber sind, und machen sich erneut auf den Weg zur Kirche. Die Glocken beginnen ein zweites Mal zu läuten.

Langsam setzt sich der Zug in Bewegung.

Plötzlich kommt in rascher Fahrt der Kirchendiener mit dem Fahrrad auf sie zugesaust. Von weitem schon schreit er:

„Schnell, beeilt euch, es soll gleich noch mal Fliegeralarm geben!““

Erstmals im Wendejahr 1989 veröffentlichte Martin Meißner im Kinderbuchverlag Berlin sein spannendes Buch für Leser ab 10 Jahren „Blitzard“: Blitzard nennt Volker seinen feurig-starken Täuber. Er war im kalten Winter erschienen und brauste durch die Luft wie jener eisige amerikanische Sturm. Doch weil Volker auch das Feurige im Namen betonen wollte, wandelte er den Blizzard in „Blitzard“ um. Wie sich beim ersten Wettfliegen der Sporttauben zeigt, ist dies ein guter Name für den Täuber. Um so schrecklicher ist deshalb die Entdeckung, als Blitzard eines Tages nicht mehr im Schlag ist. Hinzu kommt die verwirrende Erkenntnis, dass immerhin fünf Personen ein Motiv hatten, die Taube zu stehlen. Wer also war der Dieb? Und wird Volker seinen Täuber lebend wiederfinden? Und nun begeben wir uns aufs Land oder in den ländlichen Raum, wie man heute sagt:

„1. Kapitel

Es war ein düsterer Tag. Als Volker Laleike, ein zehnjähriger Junge, vom Abendbus nach Hause ging, leerten sich die Straßen in Tützbatz schneller als sonst. Wie vor einem drohenden Gewitter verschwanden die Leute schnell in ihren Häusern. An verschiedenen Stellen im Dorf wurden in rascher Folge die Rollläden heruntergelassen. Es war, als riefen die Häuser mit rasselnden Stimmen einander zu. Wie eine verirrte Herde, die bemüht war, sich vor der Nacht zusammenzuhalten. Als der Junge an der Wiese vorüberging, die die letzten Gehöfte vom Dorf trennte, erblickte er etwas, das er bisher wohl übersehen hatte. Stand dort schon immer solch ein krummer Koppelpfahl? Aber dann raschelte es im trockenen Gras. Der schwarze Pfosten überquerte den Weg und bewegte sich auf Glupes Haus zu, wo er im Schatten der Bäume unsichtbar wurde. Fensterklappen wurden krachend vorgelegt. Das Hoftor bewegte sich ächzend und fiel dröhnend zu. Vom Taterberg her schlug das Echo wie heiseres Bellen eines Hundes zurück. Volker sah sich nach dem bewaldeten Hügel um, an dessen Fuß sich Schierhorns alte Feldscheune dunkel gegen den fahlen Himmel abhob. Der Junge beeilte sich.

Als er die Haustür öffnete, vernahm er, wie etwas fegend die Dachrinne berührte und sich mit einem hohlen Rauschen entfernte. „Was ist denn?“, fragte seine Mutter, als er die Tür hinter sich zugeschlagen hatte, den Schlüssel herumdrehte und einen Moment lauschend stehen blieb. „Draußen ist einer gegangen“, sagte Volker. „Schwarz und krumm.“

Die Mutter nahm ihm die Schultasche ab und drückte ihn kurz. „Glupe!“, sagte sie. „Wer weiß, was der wieder draußen sucht.“ Laleikes lebten seit gut zwei Jahren im Dorf. In der ersten Zeit verließ Volkers Mutter morgens, wenn sie zur Arbeit ging, rennend das Haus. Sie klemmte sich die Tasche unter den Arm und spurtete um den Zaun. Erst wenn sich Glupes Ganter ihr zischend und flügelschlagend in den Weg stellte, erinnerte sie sich, wo sie lebte; dass es in Tützbatz keine Straßenbahn gab, die sie in der Stadt oftmals nur im allerletzten Moment erwischt hatte.

Die Frauen des Dorfes beobachteten neugierig ihre Wege. Wenn sie mit trippelnden Schritten den Pfützen auswich und beim Herannahen eines Hundes die Straßenseite wechselte, sagten die Leute: „Die Laleike wird nie eine vom Dorf. Computer ja, auf kleinen Tasten herumdrücken, davon versteht sie was. Aber eine Bäuerin wird so eine nie, selbst wenn sie hundert Meter gegen den Wind nach Schweinen riechen würde.“

Volkers Mutter verspürte allerdings gar kein Verlangen, nach Schweinen zu riechen. Sie hatte die neue Rechenstation der Genossenschaft übernommen, einen Arbeitsplatz, der sich nur wenig von ihrem vorherigen in der Stadt unterschied. Herr Laleike fuhr einen LKW in der Pflanzenproduktion. Er hatte mehr Lust, ein Bauer zu werden. So richtete er sich nebenbei eine kleine Landwirtschaft ein und genoss es, wenn ihn die städtische Verwandtschaft etwas abfällig einen richtigen Bauern nannte. „Aber meine frischen Erdbeeren mit Schlagsahne findet ihr nicht übel, oder?“, fragte er.

2. Kapitel

In dieser Nacht schlief Volker nicht gut. Er wälzte sich ruhelos herum, wachte immer wieder auf. Mehrmals schaltete er das Licht an, um das Bettlaken glatt zu ziehen, das sich unter seinem Rücken zu einer dicken Kordel zusammengedreht hatte. Er hörte das Klopfen der Pappelzweige, das Schnauben der Schafe in Glupes Stall, ein leises Fächeln aus dem Taubenschlag, den heiseren Ruf einer Kuh. Auch das Fegen an der Dachrinne glaubte er erneut zu vernehmen, und er horchte zum Taterberg, ob von dort noch dieses Bellen zu vernehmen war. Wenn es nur erst hell würde, dachte er.

3. Kapitel

Genauso unruhig wie Volker schlief seine Oma. Omi Klipp. Ihr Bett stand achtzig Kilometer entfernt im siebenten Stock eines Hochhauses. Sie lebte in der großen Stadt Magdeburg. Mitten in der Nacht war die Frau erwacht. Irgendetwas Ungewohntes hatte sie geweckt. Um zu erkunden, was es gewesen sein könnte, setzte sie sich auf, hob aber das Bettzeug mit beiden Händen bis zum Kinn. Sie horchte. Von draußen vernahm sie das Rollen und Quietschen einer Straßenbahn und das leise Wispern des Windes, der um die Ecke des Hochhauses strich. Da war es wieder! Ein Kratzen, Schaben und hohles Klopfen. Aber noch unheimlicher war, irgendwo in der Wohnung sprach jemand. Er redete mit einer dunklen rollenden Stimme. Einen Moment meinte die Frau, die Familie ihrer Tochter wäre noch nebenan. Aber gleich besann sie sich, dass sie am Abend, nach einem kurzen Besuch, mit dem Auto wieder abgefahren war.

Es wurde still. Omi Klipp spürte, wie es ihr kalt den Rücken hinaufstieg. Sie wartete auf das Geräusch. Sie fürchtete sich davor, aber als es verstummt war, hoffte sie, dass es sich noch einmal hören ließ. Diese Ungewissheit war das schlimmste. Als die Stimme erneut erklang, versuchte die Frau, einzelne Worte zu unterscheiden. Aber sie verstand nichts. Der nächtliche Besucher redete in einer nie gehörten Sprache, die vor allem aus dem Selbstlaut U zu bestehen schien. „Ist da jemand?“, rief Omi Klipp aus dem Bett. Ihre Stimme hallte unnatürlich laut durch den Raum. Keine Antwort! Kurze Stille. Aber bald fuhr der ungebetene Gast in seinem emsigen Tun fort. Er schabte und werkte herum und plauderte dabei, als wäre nicht er, sondern Omi Klipp in ihrer Wohnung zu Besuch.

Die Frau hielt es im Bett nicht mehr aus. Sie setzte die Füße auf den Boden, tastete nach den Pantoffeln und schlüpfte hinein. Die Bettdecke behielt sie in den Händen und trug sie als mannshohen weißen Schild vor sich her. Immer wieder blieb sie stehen, um zu horchen. Langsam erreichte sie den Korridor, die Tür zum Bad, hinter der die bedrohlichen Geräusche ihren Ursprung hatten. Sie drückte den Lichtschalter und stieß die Tür auf. Im Luftzug rasselte Papier. Es kam von der Waschmaschine, an der mit Magneten ein Blatt befestigt war. Das flatterte. Omi Klipp nahm es und las, was mit dickem Farbstift darauf geschrieben stand:

Liebe Omi!

Die Taube in dem Karton neben der Waschmaschine wird mal eine berühmte Sporttaube. Ich weiß das. Ich habe sie „Blitzard“ genannt. Lasse Blitzard bitte am Mittag, zwölf Uhr, fliegen. Genau um zwölf.

Liebe Omi!

Ich habe es Dir nicht persönlich gesagt, weil Du keine Tiere in Deiner Wohnung haben willst. Du brauchst die Taube nicht anzufassen. Schneide nur den Bindfaden durch und hebe den Deckel hoch.

Dein Enkelsohn Volker

Erleichtert ließ Omi Klipp die schützende Bettdecke sinken. „Dieser Bengel!“, sagte sie und lächelte. „Tiere im Hochhaus! Landwirtschaft im siebenten Stock!“ Hinter der Waschmaschine raschelte und gurrte es. Die Frau sah den Karton, mit Löchern versehen für Luft und ein bisschen Licht. Ein transportabler Taubenstall.“

Ausschließlich als E-Book erschien 2014 in der EDITION digital die autobiografische Erzählung „Grüne Glasscherben – Eine Kindheit im Norden. Lebenslinien 1934 – 1952“ von Lonny Neumann: „Lesen verdirbt den Charakter“ und „Ruhe ist die erste Bürgerpflicht“ sind Leitsätze der Großeltern - kleiner Leute - für die Erziehung von Lore, die mal was Besseres werden soll. Je mehr sie aber behütet wird, umso mehr strebt sie >overkieksch< ein eigenes Leben an, Krieg und Nachkrieg bestimmen den Alltag der Heranwachsenden und lehren sie, dass auch der Satz der Vatergeneration „Mit den Wölfen muss man heulen“ falsch ist. Sie bricht aus der vorgegebenen Welt aus; engagierte Lehrer und geliebte Gedichte helfen ihr auf der Suche nach dem eigenen Weg. Lonny Neumann hat ihrem Buch, das 2004 als Teil eines Manuskriptes mit einem Wiepersdorf-Stipendium des Landes Brandenburg gefördert worden war, zwei wichtige Erläuterungen vorangestellt: Die Lebensläufe der handelnden Personen sind authentisch; Namen wurden teilweise geändert Einige plattdeutsche Wörter sowie in Vergessenheit geratene Begriffe sind im Anhang erläutert. Und so beginnt diese autobiografische Erzählung – mit einem Schreckensruf:

“Kriech, großer Gott!“ Großmutter kommt schreiend auf die Treppe vors Haus gestürzt. Sie vergisst, die rutschende Haarnadel festzustecken. Es hallt wider von allen vier Wänden: „Krie-ie-ich!“

Der Hof hinterm Mietshaus ist klein. Die Ziegelmauer begrenzt ihn zur Linken. Der Schrei kehrt zurück von der Mauer mit den Türen zu den vier Ställen, von der rechten Wand mit dem Scheunentor des Ackerbürgers Ewald, aus dem an den Dreschtagen der ganze Dreck auf Großmutters Wäsche fliegt. Auch die vierte, die Hauswand selbst mit dem bröckelnden Sims unterm Fenster weist Großmutters Schrei zurück: „Nu hem’w Kriech.“ Großmutter vergisst reinweg, dass mit dem Kind hochdeutsch gesprochen wird. Sie übersieht: Außer ihr ist nur die Erzfeindin Anna, mit der nicht geredet wird, auf dem Hof. Die Nachbarin Anna lahmt. >Uns lew Herrgott< hat sie gezeichnet. „Kriech mit England, großer Gott!“

Lore sieht in den blauen Septemberhimmel. Sie ist fünf. Dort oben wohnt der liebe Gott mitten im >Engelland<. All die Tage später denkt Großmutter wieder daran, die Haarnadel im dünner werdenden Knötchen festzustecken. Sie segnet das Brot, ritzt rasch drei Kreuze auf seinen Rücken, bevor sie es anschneidet und ruft das Kind, das wieder nicht hört. „Wat spökt dat Mäken in de Weltgeschicht ümher!“ Großmutter geht vors Haus, diesmal zur Straßenseite hin, denn den Hof hatte sie ja vergeblich im Auge. Dat Mäken ist wieder hingegangen, wo sie nicht hingehen soll: auf die Straße. Gegenüber der alte Birnbaum hinterm Lattenzaun, vorm Haus die Abflussrinne für das Schmutzwasser. Es stinkt in der Sonne.

Die alte Frau steht auf der obersten Stufe, einer Schwelle aus Holz. Die kippelt, sobald jemand darauf tritt. Großmutter legt die Hand zum Schutz gegen die Sonne über die Augen und ruft. Lore sitzt am Bahndamm im Gras. Die Kamille blüht und die Schafgarbe. Züge rollen, das Mädchen wartet auf den Vater, wenigstens auf einen von beiden. Wenn der wirkliche Vater wirklich kommt, wird Großmutter noch einmal die feinen, hauchdünnen Tassen mit dem schmalen blauen Rand aus dem Vertiko holen. Oder hat es auch diesen einen einzigen Tag mit dem Vater nie gegeben? Hat er nie, kein einziges Mal, auf dem Stuhl mit der rohrgeflochtenen Lehne vor der dunkelgrünen Tapete, auf der Damen mit Sonnenschirmen spazieren, gesessen, bevor er >gefallen< ist, gestorben und verdorben vor lauter Krieg? Hat Lore nur geträumt, wie er sie an diese seltsamen Orte schleppte: auf den Jahrmarkt, ins Kino, in die Kirche? Von den bemalten Scheiben konnte sie Geschichten ablesen: grausam und schön. Gelb schimmerten Himmel und Bäume dahinter und leuchteten wie das Flugzeug, das vom Himmel fiel und brannte.

Eine Orgel stürmt und braust. Großmutters Stimme steigt daraus auf: „So nimm denn meine Hä-ände ...“, und nun ein Tremolo, damit es besonders schön wird, weil es so ein besonderer Tag ist, „... und führe mich!“ Großmutter trägt das neue braune Seidenkleid mit dem Jabot aus cremefarbener Spitze. Tante Lilli hat Hochzeit und ist eben was Besseres geworden. „En Baumeister hätt se heirotet, ’n fienen Minschen.“ So etwas hat Großmutter für ihre Kinder gewollt: was Besseres!

Lore trägt Lackschuhe. Sie drücken. Aber sie darf am Abend länger aufbleiben, so lange, bis sogar die Braut einen Schuh unter dem Tisch auszieht. Bloß schade, dass der Bräutigam gleich >ins Feld< muss, in den Krieg. Lores Mutter kann in den Augen der Großmutter nie Gnade finden. Sie hat ihr Kind in Schande zur Welt gebracht und sich - statt Initialen in die Aussteuerwäsche zu sticken - diesen komischen Namen angeschmökert: Eleonore. Wer sagt denn so etwas! Da nimmt Großmutter die Erziehung lieber selber in die Hand: „Mit dat Mäken, wat Hochdütsch rädt! ut die sall mal wat Bäters wan!“

An einem Dienstag im Juni hat der Arzt den Leib der Mutter gepresst, damit das Kind endlich käme. Auf Großmutters riesigem, vom Ausradeln der vielen Schnittmuster über und über mit Spuren bedecktem Ausziehtisch lag die Mutter und sperrte und sperrte sich, das Kind in die Welt zu entlassen. >Kinder, die nicht in Liebe empfangen werden, können ihr Leblang nicht glücklich sein<, geht ein altes Wort. Da wird Lore weit laufen können - bis ans Ende der Welt und zurück. Doch wer sagt, dass der Vater die Mutter nicht doch geliebt hat und wer, dass Lore nicht glücklich ist?

Komm, hör zu, wie der Wind durch die Bäume geht. Der Mond ist eine schmale Sichel. Ich will erzählen. Aber niemand kennt mehr den Geruch von Erde und Kühle des Regenwassers im Holzfass neben der rostenden Blechtonne, die der lahmen Nachbarin Anna gehörte. Das Regenwasser aus dem Holzfass war weich genug für die paar Bartnelken auf dem Feld am Walkmüllerweg, für die paar Bohnen. Großmutter schleppte das Wasser in Kannen und Eimern und begoss die Pflanzen, sobald sie schattig standen. Bloß nicht im grellen Sonnenlicht und nicht mit dem harten Wasser, wie es aus der Leitung kam! Während des Krieges hatten die Kindheitssommer viel Regen und Sonne. Die Kürbisse wurden riesengroß und die Bohnen lila, und das Wasser reichte trotzdem, Lores Haare beim zweiten Mal damit zu spülen, falls es mal nicht für die Wäsche selbst reichte. Weich sollten die Haare sein und glänzen, wünschte Großmutter, wenn sie die Zöpfe flocht. Jeder sollte sehen: Für die Rolle im Märchenspiel vom >Schneewittchen< käme nur ihr >klein Mäken< infrage. Da vergaß es sich vielleicht, dass es ein Kind der Schande war und den Namen der Großeltern trug. Und weil Lore ein so schönes Schneewittchen war, durfte sie - obwohl sie keine blonden Haare hatte - im kommenden Jahr auch das >Dörnröschen< spielen. Der Prinz küsste sie wirklich. Er drückte die warmen, trockenen Lippen ganz kurz auf ihren Mund. So kam Lore zu ihrem ersten Kuss. Den Jungen, der für einen Augenblick ein Prinz war, hat sie vergessen, aber nie die scheue Berührung, imstand, das Dornröschen aus dem hundertjährigen Schlaf zu erwecken.“

Erstmals 1978 brachte Erik Neutsch im Verlag Tribüne Berlin seine Erzählung „Akte Nora S.“ heraus, der Text war allerdings schon zwei Jahr zuvor in dem Band „Heldenberichte“ veröffentlicht worden: Nora S. hat Einspruch gegen ihre fristlose Kündigung erhoben, will aber auch die Stelle im Geologischen Dienst, die ihr, ohne sie zu fragen, mit Ministergewalt verschafft wurde, antreten. Sie besteht darauf, sie selbst zu sein und jedenfalls nicht so, wie dieser und jener sie gern haben möchte, die Betriebsleitung und Betriebsgewerkschaftsleitung eingeschlossen. Nora S. hat eine Erfindung gemacht, die den Leuten nicht ins Konzept passt, und sie fordert nichts, was ihr nicht ohnehin zustünde: Ihr Recht auf Arbeit. Aber gerade da werden die Probleme sichtbar. Zu der Erzählung drehte Georg Schiemann 1981 einen Film des Fernsehens der DDR mit Swetlana Schönfeld, Jaecki Schwarz und Jürgen Zartmann. Hier aber der Anfang dieser starken Erzählung von Erik Neutsch, in deren ersten Sätzen von einem besonderen Bündel Papier die Rede ist:

„Nora S. hat Einspruch erhoben. Sie fordert ihr Recht, und nun geht das Bündel Papier, Kaderakte genannt, in den Monaten Januar bis April auf das Doppelte oder gar Dreifache ihres bisherigen Umfanges angewachsen, von Hand zu Hand. Die Mitglieder der Konfliktkommission werden ihre Mühe damit haben. Irgendwo in dem Wust aus Fragen und Antworten zur Person, den Protokollen, Berichten, Notizen erhoffen sie sich einen Hinweis, der ihnen bei der Beurteilung des Falles auf die Sprünge helfen kann. Denn noch vor der Verhandlung müssen sie sich ein Bild machen, vor allem von der Frau, um die es hier geht, der Frau oder dem Fräulein, Nora S. jedenfalls.

Arbeitsverweigerung ist ein harter Vorwurf. Nora S. weist ihn zurück. Sie dreht den Spieß sogar um. Im Gegenteil, sagt sie, die Betriebsleitung habe sie daran gehindert, ihre Arbeit zu Ende zu führen. Und diese, in Entgegnung wiederum darauf, hält ihren Vorwurf aufrecht, verschärft ihn gewissermaßen, indem sie hinzufügt, Nora S. sei schon immer eine Querulantin gewesen, es mangele ihr an Reife, und sie habe sich daher nur schwer in die Gemeinschaft einordnen können. Es folgt eine Reihe Unterschriften. Darunter auch, schnörkellos, steil und allzu deutlich, beinahe wie eine Kampfansage, der Namenszug des Diplomingenieurs Färber, Abteilungsleiter im Konstruktionsbüro der Pumpenwerke und Noras unmittelbarer Vorgesetzter.

Auch Färber wurde geladen. Er und Likendeel. Dieser jedoch erklärte, über sein Feldtelefon und ziemlich grob, wie aus einer Notiz ersichtlich ist, er habe die Nase von alledem voll, er werde nicht zur Verhandlung erscheinen, es sei denn, man lege ihn in Ketten und führe ihn mit Polizeigewalt vor. Seine Adresse: Harz, immer die Steinerne Renne hinauf, bis ins Quellgebiet der Holtemme, dort, wo jetzt der Siebenstern blüht, dritter Felsen von links, achthundertvierundvierzigste Fichte, mit sozialistischen Grüßen. Likendeel, Geologe, bohrt in der Erde, Plutonfeld des Brockens. Seine Steine, ließ er bestellen, seien zarter besaitet als die verdammten Weiber, Nora S. zum Beispiel, was ihn allerdings noch im März nicht davon abhielt, sie seinem Institut, dem Geologischen Dienst, wärmstens zu empfehlen. „Ich bürge für sie, was ihr auch immer zur Last gelegt werden mag.“ So heißt es wörtlich in seinem Brief.

Es besteht kein Zweifel. Als Nora S. zwei Monate in der Wildnis lebte, muß sie mit Likendeel etwas gehabt haben. Mit Färber hingegen war sie so gut wie verlobt. Das kompliziert natürlich die Sache. Und der Sachverhalt ist zunächst der, daß sie von den Pumpenwerken fristlos entlassen wurde, während der Geologische Dienst sie sofort einstellen will. Grund der einen: Arbeitsverweigerung im Wiederholungsfall, siehe oben, Grund der anderen: eine überdurchschnittlich gute Arbeiterin, die Verläßlichkeit in Person. Außerdem suchen die Geologen schon seit langem eine Fachkraft für die Spülpumpen ihrer Bohrtürme. Nora S. aber hat ihren Kopf für sich. Sie will unbedingt in die Konstruktion zurück. Ein solcher Fall strapaziert sogar die Findigkeit einer Konfliktkommission, die, wie man weiß, nur noch mit dem Koloß von Rhodos vergleichbar ist, wenn es gilt, die Kluft zwischen den Ufern zu überbrücken.

Nora ist nicht außergewöhnlich hübsch. Das soll sie auch gar nicht sein. Sie hat eine etwas zu große Nase, was bei Frauen immer auffällt, eine hohe, auf dem Paßbild des Fragebogens sehr weiß wirkende Stirn und ein Paar ernster, nahezu kühl und abweisend blickender Augen, die von dunklen Brauen überwölbt sind. Wenn man auch sonst der Fotografie glauben will, so könnte man sogar annehmen, ihre Haarfarbe sei grün. Das ist natürlich unmöglich. Aber zu diesem Gesicht würden auch grüne Haare passen. Dicht und glatt, erinnern sie an das Laichkraut in unseren Bächen. Sie ist sechsundzwanzig, geboren in Iserlohn, und schon Anfang der fünfziger Jahre, wobei die Gründe hierfür aus den Akten nicht klar hervorgehen, siedelten ihre Eltern nach Leipzig über. Dort besuchte sie die Hochschule für Grafik, wechselte aber nach dem zweiten Semester die Lehranstalt und nahm ein Studium als Ingenieur für Kraft- und Arbeitsmaschinen auf. In ihrem Lebenslauf schreibt sie dazu: „Ich fühlte mich bald von den Dingen verraten. Die Striche, die ich zog, die Zeichen, die ich malte, hatten für mich keinen Wert, solange sie nur dem Zweck dienten, schön sein zu sollen. Ich sah ihren Nutzen nicht ein, wußte nicht, warum etwas schön sein soll, was keinen Nutzen bringt. Ich wollte, daß meine Zeichnungen später einmal aktiv werden, sozusagen eine Tätigkeit aufnehmen wie Maschinen. Die Erde bewegen oder auch nur ein paar Tropfen Wasser, den Menschen helfen, zu den Sternen zu fliegen oder auch nur ihren Durst zu stillen, das schien mir sinnvoll, wenngleich ich auch bald begriff, daß jede Maschine in ihr Gegenteil verkehrt werden kann...“

Nachträglich waren die Zeilen, was allerdings einer ordnungsgemäß geführten Kaderakte niemals zugestanden werden sollte, am Rande mit einem roten Strich und einem dicken Fragezeichen versehen worden. Das mußte in den Pumpenwerken geschehen sein. Doch vielleicht meinte diese anonyme Anmerkung nur, daß Nora S. auch späterhin oft ihren Überschuß an Phantasie von der Wirklichkeit gemaßregelt fand und sich korrigieren mußte. Ihre Entschlüsse trugen nicht selten Züge des Irrealen. Und so war sie wohl auch Ingenieur geworden, weil sie diesen Beruf für den eines Künstlers gehalten hatte.

Auf Grund ihres unermüdlichen Drängens war ihr Antrag genehmigt worden, und so fuhr sie im Januar mit der Bahn nach Wernigerode. Eine Woche gab man ihr Zeit, die Spülpumpe des Bohrgestells zu beobachten. „Das ist das höchste“, hatte Färber beim Abschied gesagt, „doch sieh zu, daß du früher zurückkommst. Ich brauche dich.“ Sie stieg aus dem Zug, trat vor den Bahnhof, und da saß, auf einem Motorrad mit Beiwagen, ein Mann, der einen dicken Fellanzug trug, statt des Sturzhelms eine Pelzmütze, und dessen gebräuntes Gesicht von einem blonden, kurzgeschnittenen Bart bedeckt war. Er ließ seine Blicke umherschweifen, nahm aber von ihr nicht mehr Notiz, als ein Mann angesichts eines Stromes von Urlaubern von den Frauen darin Notiz nimmt. Man begutachtet sie mal recht flüchtig.

Sie setzte ihr Gepäck ab und wartete, bis sich die Menge verloren hatte. Sie wußte, daß sie mit einem Motorrad abgeholt werden sollte, hatte sich auch das Kennzeichen gemerkt. Dann ging sie darauf zu. „Sind Sie Dr. Likendeel?“

„ln der Tat.“ Zu mehr reichte es nicht. Es verschlug ihm die Sprache.“

Und es sollte wohl noch manch anderer überrascht sein von den Reaktionen dieser so ungewöhnlichen Nora S., die vielleicht tatsächlich gedacht haben mag, ein Ingenieur sei so etwas wie ein Künstler. Auf seine Art. Lassen Sie sich hineinziehen in diese ungewöhnliche Kaderakte und in dieses ungewöhnliche Leben, das auch dazu gehört, wenn man irgendwann später über dieses kleine entschwundene Land DDR sprechen sollte – und über die Menschen, die da gelebt haben wie Nora S. eine war …

Viel Spaß beim Lesen, Entdecken und Wieder-Entdecken, weiter einen schönen „Jahrhundertsommer“ und bis demnächst.