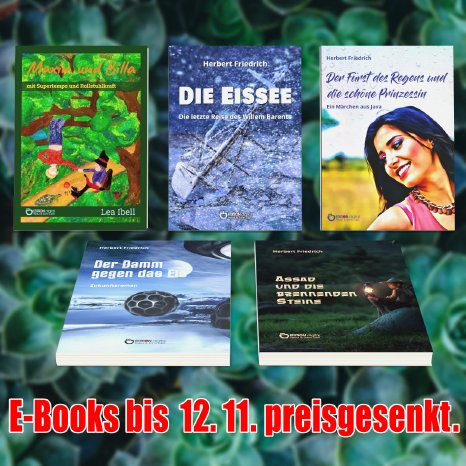

Ganz andere Abenteuer dagegen erleben Maxim und Billa in „Maxim und Billa mit Supertempo und Rollstuhlkraft“ von Lea Ibell. Ein Buch, das sich mit dem vielfältigen Thema ADHS und anderen Besonderheiten befasst. Es ist zugleich ein Buch über Freundschaft, Mut und Verständnis.

Ebenfalls von Herbert Friedrich stammen das Märchen aus Java „Der Fürst des Regens und die schöne Prinzessin“ und „Assad und die brennenden Steine“. Assad ist ein elfjähriger Waisenjunge, der im Jahre 1909 als Diener bei dem Teppichhändler Machmud lebt und von einer Reise in eine ferne Stadt träumt und davon, dort viele Rubel zu verdienen.

Und damit sind wir wieder beim aktuellen Beitrag der Rubrik Fridays for Future angelangt. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Heute präsentieren wir einen Zukunftsroman – allerdings eine Zukunft, wie man sie sich in den der Mitte der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts vorgestellt hat. Diese beruhte auf aus heutiger Sicht recht optimistischen Annahmen. Und dann ist da noch ein gigantisches Projekt, das zu großen Konflikten führt, zu Konflikten mit Natur und Menschen.

1964 erschien im Mitteldeutschen Verlag Halle (Saale) in seiner 3. Auflage „Der Damm gegen das Eis. Zukunftsroman“ von Herbert Friedrich: Ein Zukunftsroman von 1964 aus der DDR, den die Gegenwart in vielen Fragen überholt hat. Der Autor beschreibt den aufopferungsvollen Kampf um den Bau eines Dammes durch das Eis, der die Sowjetunion mit den USA in der Beringstraße verbinden wird - 20 Jahre nach der sozialistischen Revolution in den USA. Die Tschuktscheninsel Ratmanova soll mit der Heimat der Eskimos auf Little Diomede verbunden und das Eis zum Schmelzen gebracht werden. An diesem über mehrere Jahre angelegten Projekt sind Fachkräfte aus der ganzen Welt beteiligt. Ureinwohner müssen umgesiedelt werden. Ein Atomkraftwerk liefert den Strom für das Projekt und soll auch die neuen Häuser beheizen. Als dann noch bei einer Havarie das Öl aus Zeitgründen ins Meer gepumpt wird und ein Vogelsterben einsetzt, verweigern die Tschuktschen und Eskimos die Mitarbeit und verzichten auf ihre komfortablen neuen Häuser. Ohne Pathos beschreibt der Autor das Ringen mit den Naturgewalten und um das Vertrauen der Ureinwohner und der Menschen aus den jungen sozialistischen Staaten. Das Buch scheint aus heutiger Sicht antiquiert, fordert zum Widerspruch auf, lässt den Leser aber auch von einer Zeit der friedlichen Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinaus träumen. Hier der Beginn dieses Zukunftsromans aus dem vergangenen Jahrhundert, der in einem Jahr einsetzt, das inzwischen auch schon wieder Vergangenheit ist:

„I

An einem Märznachmittag des Jahres 2005 lagen sich Insel und Schiff gegenüber, länger als eine Stunde schon. Die Entfernung betrug etwa zwei Seemeilen. Die drei auf dem Schiff konnten mit ihren Gläsern die Menschen im Hafen gut sehen. Bewegungslos stand die Menge auf der Mole, trotz der Kälte. Sie stand die Straße hinauf bis zur Felsterrasse des Helikopterplatzes hundert Meter über dem Meer, unbeweglich wie die Schneeberge, deren Spitzen in die tiefgehenden Wolken reichten.

Zwischen Insel und Schiff schwamm das Eis. Die ganze Beringstraße war vollgestopft damit. Der Südwind stieß es zwischen die beiden Kaps in einer Breite von fünfundvierzig Seemeilen, presste es gegen die Inselpfeiler in der Mitte und schleuderte es gegen das Schiff. Wenn die Inseln Pfeiler waren, winzige Quadratkilometer inmitten des Eisbreis, so war das Schiff eine Nadel. Es war der „Arktische Vogel“, gebaut für den Kampf mit dem Eis. Wendig glitt er in die Rinnen zwischen den mörderischen Eiskanten, zitterte, wartete. Wartete, dass der Eispfropf aus dem Hafen von Ratmanova gerissen werde.

Auf diesem Schiff kehrte der Ingenieur Tetuk Sobolew heim. Er saß neben seiner Tochter Lisa im Bug des „Arktischen Vogels“, während der dritte, der alte Tschuktsche Nuwat, über ihnen im Kommandoraum den Kampf mit dem Eis dirigierte. Sobolew hatte die Verspätung nicht gewollt, obwohl ihm die eine Stunde nichts bedeutete. Nach fünfunddreißig Jahren des Wartens, der Abwesenheit war dies wie ein Auskosten von Vorfreude, wie ein Atemholen. Nur um der jungen Frau willen, die seine Tochter war, bedauerte er nun seinen skurrilen Einfall, mit dem Schiff in Ratmanova landen zu wollen, geradeso wie er es verlassen hatte. War das ein romantischer Zug, ein Tribut an die Erinnerung, an dreieinhalb Jahrzehnte aufgespeicherten Wartens? Solche Einfälle hängten sich in ihm fest, bohrten und hatten ihn bei seinen kühnsten Bauten beflügelt. Jetzt hatten sie ihn auf das Boot in Eis geführt. Keiner in Yandogai hatte ihm ernsthaft abgeraten, als er mit seinem Einfall herausgerückt war. Alle waren höflich, freundlich, machten das Unmögliche möglich. Für Tetuk Sobolews Heimkehr stellte man ein Schiff bereit. Der Hafenbevollmächtigte von Yandogai, ein alter Kahlkopf, hatte einen Helikopter starten lassen, obwohl seine Berichte über die Eisverhältnisse noch keine Stunde alt gewesen waren. Er hatte Signale die fünfzig Seemeilen nach Ratmanova geschleudert und den alten Nuwat von Akkani herüberkommen lassen. Denn der war ein Fuchs der Meeresstraße. Und dann war der „Arktische Vogel“ klar gewesen. Sobolew lächelte heiter. Sein braunes, breitknochiges Gesicht war ein Ausdruck der Gesundheit, die in diesem Körper steckte. Hokkaido und der Nordpol, Tibet und Australien – alles schien diesem gedrungenen, robusten Körper eine Medizin gegeben zu haben, die ihn umso widerstandsfähiger machte. Hier im Bug des „Arktischen Vogels“ glich er eher dem Harpunier eines Walfangbootes, der mit seinen flachlidrigen, kaum bewimperten Schlitzaugen den Sprühstrahl des Wals sucht, als dem Baumeister unerhört kühner Projekte.

Er hatte mit seiner Energie die Heerscharen geleitet, die den Tunnel unter dem Tatarensund nach Sachalin getrieben hatten.

Berühmt gemacht hatte ihn die Untertunnelung eines Steinrückens von einigen lächerlichen tausend Metern Höhe auf dem Dach der Welt, durch die er dem Tsanpo ein Gefälle verschafft hatte, wie es dies noch in keinem Wasserkraftwerk der Erde gab.

Und nun kehrte er heim. Oder: Er wartete auf die Heimkehr, berstend vor Kraft, mit der Gelassenheit seiner Vorfahren, die die Beringstraße bei Treibeis in winzigen, mit Seehundfellen bespannten Booten überquert hatten. Sechzig wurde er im Herbst. Er wartete darauf, es dem Eis, das ihn nun gefangenhielt, zeigen zu können. Er lauerte auf das Zeichen von Ratmanova: Schiff leg an!

Und während er hin und wieder das Glas an die Augen führte, um Ratmanova zu sehen, die unruhigen, bepelzten Menschen und die Eisfräsen im Hafengewässer, dachte die Frau neben ihm: Wie erregt er ist, wie er fiebert!

Lisa war fasziniert vom Anblick des Eises, von der Schwärze der Felsklötze in der dunstigen Atmosphäre. Aber es war eine Faszination des Schreckens. Dies war die Heimat ihres Vaters, ein Felsenhorst, eine Klippe. Tausendfach hatte sie in seinen Schilderungen davon vernommen. Nun sah sie es zum ersten Mal. Nicht nur diese Insel am Polarkreis war ihr fremd. Keiner hätte sie für die Tochter eines Tschuktschen gehalten mit den rotbraunen, schmalgeschnittenen Augen und den lebhaften vollen Lippen. Nur die breiten Wangenknochen gaben ihrem Gesicht einen asiatischen Einschlag, der es umso reizvoller machte.

Sie wartete ungeduldiger als Sobolew, während das Eis an der Wandung schabte. Und dachte der Grauhaarige neben ihr an die Boote seiner Väter, so dachte sie an die schlanke, schöne Mutter, die vor nahezu achtundzwanzig Jahren sie an der Petschora geboren hatte und nicht viel später im Flusseis ums Leben gekommen war. Eis, Eis, wohin sie schaute.

Lisa hatte die Fahrt im „Arktischen Vogel“ gutgeheißen, obwohl sie lieber im Helikopter zur Insel gereist wäre. Zu nahe war ihr vom Schiff aus das Eis. Achtundzwanzig Jahre war sie alt, und die meisten davon hatte sie unter südlicher Sonne gelebt, in Neapel, in Lumumba am Kongo. Als Pianistin hatte sie in Paris und Sofia Konzerte gegeben, bis die Musik allein sie nicht mehr befriedigte. Als Hydrologin hatte sie mit an der Vervollkommnung des Bewässerungssystems im innerasiatischen Wüstengebiet gearbeitet. Sobolew hatte sie vom verdurstenden Kaspi weggeholt. „Wenn du mit am Kaspi-Damm bauen willst, kannst du ebenso gut zu mir kommen.“ Sie hatte keinen Grund gehabt, nein zu sagen.

Nuwats raue Stimme klang im Lautsprecher. „Sie geben Signal. Die Einfahrt ist frei.“ Lisa berührte Sobolews Arm.

Der „Arktische Vogel“ zitterte stärker, schob sich vor. Dann glitt er, sich aus dem Wasser reckend, durch das Schollengewirr. Die Unterwasserflügel verhalfen ihm zu einer Wendigkeit, die etwas vom Flug der Seemöwe an sich hatte. Und so trug das Schiff seinen Namen zu Recht.

Die Insel flog heran, der Hafen Ratmanova am Fuße der Steinkolosse, von denen sich die Möwen stürzten. Unergründlich waren Sobolews Augen.

Bei einer Wendung des Schiffes gewahrte er für einen Augenblick die blassen Felsen der Insel Little Diomede, die schon zu Amerika gehörte, dann schoben sich bizarr die Klippen von Ratmanova dazwischen.

Drüben, erstickt unter dem Getürm der Schollen, lag die Otterbucht. Oh, sie barg eine Menge Erinnerungen für ihn. Die schwarzen Klippen linker Hand hatte er vor nahezu einem halben Jahrhundert mit Imak erstiegen, der der verwegenste Junge des Fleckens gewesen war.

Dutzende von Schneestürmen waren seitdem über die kleinen, geduckten Häuser hergefallen, die sich in langer Reihe auf dem Küstensaum zwängten.

Das Heizwerk schien sich ausgedehnt zu haben; er hätte aber im Augenblick nicht gewusst, ob es auch damals bereits drei Schornsteine gehabt hatte.

Seine Erinnerung wies freilich bedeutendere Lücken auf; und diese betrafen die Menschen. Was war aus dem verwegenen Imak geworden, was aus den Bewohnern jenes schmutzigen Gebäudewürfels, der auf einem Felsplateau über allen anderen lag und von dem ihm nicht einmal bekannt war, ob er noch die Wetterstation beherberge …

„Sie müssen doch frieren“, hörte er Lisa sagen, „und sie warten und warten.“

Er betrachtete sie erstaunt, als habe er ihre Anwesenheit vergessen gehabt. Warum sollten sie nicht warten, stundenlang nach dem Schiff schauen? Der „Arktische Vogel“ war das erste der Saison, das erste seit acht Monaten. Und es schwamm drei volle Wochen eher als im Vorjahr zu ihnen hinüber. Da lohnte schon das Warten.

Und während der Ingenieur und seine Tochter im Begriff standen zu landen, flogen schon die Funkbilder von ihrer Abfahrt aus dem windigen Yandogai in die Empfänger von Montevideo und Cape Town und Prag. Und Sobolews sonore, gebieterische Stimme, die doch jetzt schwieg, da sie durch die Rinnen der Mole zu schlüpften, sprang im gleichen Augenblick in die Stereolautsprecher der ganzen Erde. Zu Hause wie im Hafen – überall wären die Bewohner von Ratmanova auf Tetuk Sobolew gestoßen.

„Allgemeen Dagblad“, „Diario de Noticias“, die Journale aller Erdteile versetzten ihre Rotationsmaschinen in Umdrehungen. In der gleichen halben Stunde bereits entrissen die Menschen den Automaten die Blätter und überflogen sie in den Einschienenbahnen und Turbinenbussen.

Die Arktis wird schmelzen!

Die Internationale Beringdamm-Kommission ernennt Tetuk Sobolew zum Oberbauleiter

Sobolew, der Unterwassermann von Sachalin, schon angeflogen

Tetuk baut den Damm

Und dann folgten Berichte über Sobolews Ankunft auf dem Flugplatz von Yandogai, wie er zusammen mit dem bekannten jungen Juri Kirenew die Gangway hinunterstieg, und Bilder von ihm und seiner Tochter, wobei man nicht vergaß, Lisas Konzerte in Paris und Sofia zu erwähnen. Was aber die Jugend zu wahren Begeisterungsstürmen hinriss, woran sie ihren Tetuk Sobolew erkannte, war sein Entschluss, mit dem Schiff in den Hafen von Ratmanova einzufahren.

Der Mann, dem dieser Salut in Licht- und Schallwellen der verschiedensten Schlüssel galt, dachte jetzt am wenigsten an den Damm. Die Anspannung der letzten Monate, ja Jahre hatte sich in ihm gelöst, da er an den Ausgangspunkt seines Lebens zurückkehrte. Für ihn war in diesem Augenblick der Landung jener im Eis erstickte, von Frost und Schneesturm wundgeschlagene Hafen nicht Zukunft, sondern Vergangenheit. Nichts drang davon in sein Gesicht. Die breite, braune Oberlippe zuckte nicht. Lisa hätte sich gewundert, hätte sie gewusst, wie es in ihm sang: Ratmanova, du stilles, du freundliches Auge …“ Und damit zu den ausführlicheren Vorstellungen der anderen vier Sonderangebote dieses Newsletters.

Ganz neu als Eigenproduktion von EDITION digital herausgekommen ist „Maxim und Billa mit Supertempo und Rollstuhlkraft“ von Lea Ibell – und zwar sowohl als gedruckte Ausgabe wie auch als E-Book: Ein Buch über ADHS und andere Besonderheiten. Ein Buch über Freundschaft, Mut und Verständnis. Maxim, genannt Flummi, ist super aktiv. Mit seiner Freundin Billa erlebt er täglich Abenteuer. Beide verfügen über einen starken Antrieb, kreative Energie und viel Humor. Das ist auch nötig, denn die anderen wissen ihre originellen Einfälle nicht immer zu schätzen. Zum Beispiel, wenn die beiden auf dem Schulhof nach Edelsteinen buddeln oder im Aquarium Karpfen fangen. Mitunter hat Maxim zu viel Kraft und eine schlechte Bremse. So kann es sein, dass er seiner besten Freundin auf die Nase boxt und es gleich darauf bereut. Glücklicherweise hat er eine nette Lehrerin, die ihn durch manches Missgeschick manövriert. Als der geheime Tunnel in der Hecke entdeckt wird, gerät die behütete Welt der Inklusionsschule ins Wanken. Geeignet für Kinder ab 8 Jahren, mit und ohne ADHS, ihre Eltern, Freundinnen und Freunde und für Erziehende und Lehrende. Gleich zu Beginn erfahren wir jede Menge über die beiden Hauptgestalten, auch wie sie sich eigentlich kennengelernt haben:

„Billa, ich und unsere Klasse

Ich bin Maxim. Ich habe blonde Haare, grüne Augen, starke Muskeln und ungefähr tausend Gedanken im Kopf.

Bald habe ich Geburtstag und werde acht Jahre alt. Genauer gesagt dauert es noch drei Wochen und zwei Tage bis dahin.

Vor mir hat noch meine beste Freundin Billa Geburtstag. Eigentlich heißt sie Sybilla. Wenn uns Leute nicht kennen, denken sie, Billa ist mein kleiner Bruder – dabei ist sie älter als ich. Das kommt daher, dass sie ihre braunen Locken unter einem hohen Hut versteckt. Außerdem ist sie winzig, so als wenn sie erst drei Jahre alt wäre. Ihre Knochen sind nämlich kleiner gewachsen. Deshalb kann sie nicht so schnell laufen. Weil sie nicht immer die Letzte sein will, hat sie ein Elektromobil, wir nennen es Auto. Dafür musste sie extra eine Fahrprüfung bestehen.

Billa schafft alles, was sie möchte. Sie weiß auch fast alles. Ich finde Billa wirklich toll.

Ob sie mich auch toll findet, weiß ich nicht. Sie sagt, dass sie mich BESONDERS findet und es mit mir nie langweilig wird. Das muss ich zugeben. Denn immer, wenn mir langweilig wird, fällt mir irgendwas ein, was ich gleich erledige.

Ich erinnere mich noch genau, wie Billa meine Freundin geworden ist. Das ist lange her. Eines Tages kam sie neu in meinen Kindergarten. Sie saß bei ihrer Mutter auf dem Schoß. Aufgedreht hüpfte ich um sie herum und schnappte mir ihren Hut.

Neue Menschen machen mich aufgeregt. Und Hüte machen mich noch aufgeregter. Wenn ich nur einen Hut oder eine Mütze sehe, habe ich so ein Kribbeln in den Händen und muss das Ding unbedingt vom Kopf rupfen. Keine Ahnung, warum.

Billa kreischte wie eine Sirene, aber ich wollte den tollen Hut nicht hergeben. Da sprang sie auf mich und biss mir ins Bein. Ich wollte zurückbeißen, aber die Erzieherin hielt mich fest. Billa flüsterte mir zu: „Wenn du ein Zauberer bist, darfst du den Hut ausleihen.“

Ich war völlig verwirrt: Wieso konnte dieses BABY sprechen? Dann erfuhr ich, dass sie schon fünf war – ein Jahr älter als ich damals! Mir war es echt unangenehm, dass ich sie für ein Baby gehalten hatte, nur weil sie so klein aussah.

Beim Abholen erzählte Billa meiner Mutter, dass ich ihren Hut klauen wollte. Meine Mama erklärte ihr: „Maxim dreht manchmal ein bisschen über, weil sein innerer Motor so rast und seine Bremse schlecht funktioniert. Eigentlich findet er dich bestimmt nett.“

Das war vielleicht PEINLICH! Trotzdem war es im Nachhinein betrachtet gut, dass sie es verraten hat. Denn Billa fand das mit dem Motor total spannend – sie hatte damals noch kein Auto – und wollte am nächsten Tag mehr darüber wissen. Und das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft …

Bald habe ich gemerkt, dass der Motor in Billas Kopf auch ziemlich schnell rattert. Ihre Arme und Beine kommen kaum hinterher – bei mir ist das übrigens umgekehrt. Sie liebt es, den ganzen Tag schlaues Zeug zu erzählen. Deshalb braucht sie jemanden, der ihr zuhört.

Zuhören kann ich ziemlich gut, wenn ich nebenbei noch was anderes machen darf.

Billa und ich gehen in die Sonnen-Klasse, das erkennt man an der aufgemalten Sonne an unserer Klassenzimmertür. Außerdem ist eine Wand unseres Klassenraums gelb gestrichen und an die übrigen Wände haben wir Löwenzahn und Sonnenblumen gemalt. Auch unsere Haken im Flur sind gelb, damit wir sie nicht mit denen unserer Nachbarklasse verwechseln – die heißt HIMMEL und ihre Haken sind blau.

An unserer Schule werden verschiedene Kinder gemeinsam unterrichtet. Behinderte und nichtbehinderte Kinder. Welche, die verschiedene Sprachen sprechen. Und welche in unterschiedlichem Alter.

In unserer Klasse ist Linus mit sechs Jahren der Jüngste und Billa mit fast neun die Älteste. Noch älter ist nur unsere Lehrerin Frau Adam. Sie findet unsere kunterbunte Mischung gar nicht anstrengend, sondern total spannend. So sagt sie jedenfalls.

Ich glaube allerdings, dass sie uns manchmal doch anstrengend findet …“

1968 veröffentlichte Herbert Friedrich im Verlag Neues Leben Berlin

„Die Eissee. Die letzte Reise des Willem Barents“. Für das E-Book wurde die 8. Auflage von 1990 verwendet: Die beiden holländischen Schiffe „Eissee“ und „Amstelredam“ waren unter dem Befehl des Willem Barents am 10. Mai 1596 von Amsterdam abgesegelt, vollgestopft mit Kaufmannsgut für China oder Japan. Sie sollen eine nördliche Durchfahrt nach Asien finden. Unterwegs gibt es Streit zwischen Barents und Jan Coreneliszoon Rijp, dem Kapitän der „Amstelredam“ über den richtigen Weg. Die Schiffe trennen sich und Barents segelt mit der „Eissee“ bis Nowaja Semlja, wo sie u. a. die Bäreninsel und Spitzbergen entdecken. Sie umrunden die Nordspitze der Insel und erreichen das Nordostkap, bis das Eis ihr Schiff umklammert. Sie bauen sich ein Holzhaus und sind die ersten Europäer der Neuzeit, die in der Arktis überwintern. Das Eis gibt auch im Sommer das Schiff nicht mehr frei, so dass sie auf zwei offenen Booten die beschwerliche Rückfahrt antreten müssen. Der überlebende Teil der Mannschaft erreicht nach mehr als einem Jahr die Halbinsel Kola, wo sie Rijp treffen und mit ihm nach Holland zurückkehren. Gleich am Anfang erfahren wir von einem Hindernis. Es ist aber nicht das Eis, noch nicht:

„ERSTES BUCH: Das Schiff

1

Die dritte Nacht lagen die Schiffe im Windschatten der Insel Vlie. Nebeneinandergelagert, glichen sie einer Stadt mit Türmen und Zinnen. Das ungewisse Nachtlicht, das Meer, das sie hob und senkte, täuschte über ihre Größe hinweg. Ebbe und Flut zerrten an ihren Ankern. Der Wind jagte durch die leeren Rahen.

Es waren die „Eissee“ und die „Amstelredam“. Unter dem Befehl des Willem Barents waren sie am 10. Mai 1596 abgesegelt von Amsterdam, vollgepfropft mit Kaufmannsgut, um nach China zu fahren. Oder nach Japan. Nördlich von Asien, durch Eis, Sturm, Ungemach, Gefahr. Es war eine glänzende Ausfahrt gewesen. Der Ehrbare Rat der Stadt hatte fast vollzählig auf dem Kai gestanden. Der Kosmograf und Prediger Petrus Plancius, der eifrige Verfechter dieser Reise, hatte von dem Giebelfenster eines Speichers aus der Ausfahrt beigewohnt, unter kluger Zurückhaltung, wie es sich für sein Amt geziemte. Dagestanden hatten vor allem die Kaufleute Pieter Hasselaer, Dirck von Os und Jan Janszoon Carel, deren Zinn und Sammet und Linnen die Laderäume der Schiffe füllten. Weiber hatten sich am Kai gedrängt, die Mütter der Abreisenden, dort unter dem Schreierturm auf der Buitenkant, Kinder, schaulustiges Volk. Viel Lachen hatte es gegeben, Singsang und Gebete. Und Tränen.

Und nun lagen die Schiffe fest. Es war, als habe man sich, auf große Reise aus, im Haus von den Lieben verabschiedet und sei in den Flur getreten und stünde mit gepackten Truhen an der Tür. So ging es den Schiffen im Schutze der flachen westfriesischen Insel. Sie konnten nicht hinaus auf das offene Meer. Sie lagen noch vor der Haustür, zwanzig kleine Meilen vom mächtigen Amsterdam entfernt, zweitausend Meilen vor dem Ziel. Oder wie viel wohl?

Sechs Tage lebten sie nun auf den Schiffen. Drei nur hatten sie segeln können, drei Tage mit geblähtem Tuch über die Zuiderzee, auf gischtendem Wasser. Dieser Schneckengang! Es war ein Kampf mit dem Wind gewesen. Mit unablässigem Kreuzen hatten sie ihm Meile um Meile abgeluchst, hatten sich durch die ganze Zuiderzee gepirscht und den dreifachen Weg gebraucht bis vor die Inselkette, die sie vom offenen Meer abriegelte. Nun hätten sie so dicht an den Wind gehen müssen, dass es geratener schien, eine Weile unter Anker zu liegen, bei aller Eile, die sie vorwärtstrieb.

Die „Eissee“ war das Schiff des Befehlshabers. Drei Stufen bildeten die Decks bis zum Heck. Die höchste war die „Hütte“. Hier saß Barents und schrieb. Breit saß er auf dem geschwungenen Hocker hinter dem Tisch. Eine Kerze brannte ruhig und stetig. Viele Stunden saß er schon so, hörte, wie die Wache draußen die Glasen schlug, und tauchte bedächtig den Gänsekiel in die Tinte.

Die „Hütte“ war klein, zwölf Amsterdamer Fuß lang und neun breit; eine Kerze genügte, sie zu wärmen. Barents lächelte. Er hätte die Staatskajüte haben können für die Reise, die unter der „Hütte“ lag. Sie besaß eine offene Galerie rings um das Heck und war prachtvoll ausgestattet. Vor ihrer Tür befand sich der Raum für den Rudergänger, was ein weiterer Vorzug war. Aber Barents hatte die „Hütte“ gewählt. Wollte er an Deck, brauchte er nur die Tür aufzustoßen und stand schon am Besanmast. Das ganze Schiff konnte er von hier übersehen. Und er wollte oft an Deck.

Er war ein ernster, selbstbewusster Mann Anfang der Vierzig. Alle anderen an Bord waren jünger. Allein er nahm es mit jedem auf. Sein straff nach hinten gekämmtes Haar war noch voll. Keine Falten durchzogen die eckige Stirn. Der dichte Schnurrbart unterstrich die ausgeprägten Linien, die von den Nasenflügeln abwärtsliefen, und ging in einen das Kinn bedeckenden Spitzbart über. Seine Kraft, seine Jugendlichkeit aber sprach aus den Augen, die groß und grau waren und unbeugsamen Willen verrieten.

Barents hatte nicht schlafen können in dieser Nacht. Die Unruhe hatte ihn hochgetrieben. Er hatte die Schläge der Schiffsglocke gezählt und gehört, wie die Mitternachtswache an Deck gekommen war. Er hatte die Kerze erneuert und hin und wieder geputzt. Nun saß er und blickte zum Fenster, hinter dem bald der Tag grauen würde. Er tauchte den Kiel in das Fässchen, und wieder trocknete die Tinte daran.

„Lieber, ehrenwerter Herr …“, hatte er geschrieben. Vor Stunden, schien es ihm. Er stellt ihn sich vor, diesen ehrwürdigen Herrn und Vater, der kaum älter war als er: Petrus Plancius, der Prediger. Wie er den Brief empfinge, am Morgen nach einer gut durchruhten Nacht. Wie er ihn läse. Sein dicklippiger, breiter, in den gekräuselten Vollbart eingebetteter Mund würde sich nicht verziehen. Seine steilen Brauen würden nicht zucken. Und doch würde er innerlich beben.

Es war seltsam. Von all den vielen Begegnungen mit Plancius drängte sich Barents nun hier in der „Hütte“ vor allem die erste auf: in dem Gemäuer der Alten Kirche, deren Turm nun längst hinter der Kimmung versunken war. Vor dem Altar der Priester Plancius, blass, noch gezeichnet von den Anstrengungen der Flucht aus Brüssel, noch erfüllt von dem eifernden Glauben, mit dem er in flandrischen Dörfern und Städten die Leute zur Lehre des Calvin bekehrt hatte, in den Augen noch einen Funken Hass gegen die Spanier, die ihn verfolgt hatten. Und Barents vor ihm, zwölf Jahre jünger als jetzt in der „Hütte“, mit Anna am Arme. Wiewohl an jenem Tag wenig mehr in ihm Raum gehabt hatte als das schöne Mädchen Anna, so war er doch auch freudig ergriffen davon gewesen, dass ihn gerade ein gehetzter, gepeinigter, von den spanischen Ketzergerichten gejagter Prediger der Anna zum Mann gab: eine nüchterne Vermählung, ohne Prunk, wie es in Calvins Sinne war. Annas schlanke Hand in der seinen; sie zitterte ein wenig, als sie neben ihm kniete. Und hinter ihm der Stadtschreiber Meynart, ihr Vater, gichtig schon, gebeugt, doch sehr glücklich, dass die Tochter den Barents bekam, den Ziehsohn des Handelshauses Os, das würdig vertreten war bei jenem Zeremoniell.

Der alte Os noch, die pfiffigen Augen auf das Paar gerichtet; der Mann, der ihm Vater gewesen war, nachdem der seine in der Stadt Gent als Ketzer hatte hängen müssen. Und daneben, in der Familienbank, der junge Os: Dirck, Spielgefährte und Freund aus der Knabenzeit, dann Bruder und Kamerad im Lernen bei den Magistern, der jetzige Herr des Handelshauses. Oh, die Tochter des Stadtschreibers hatte einen Würdigen zum Manne bekommen, einen Auserwählten.

Barents in der „Hütte“ des Schiffes lächelte. Aber es wirkte bitter. Zwölf Jahre waren lang. Es rieb sich viel ab in dieser Zeit. Bei Anna der Glaube an das Auserwähltsein. Bei Plancius Eifer und Hass.

Das Phänomen Plancius hatte ihn auch in der Folge angezogen, er konnte es nicht leugnen. Als er als Schiffer des Handelshauses Os im Mittelmehr kreuzte, das sich die niederländische Schifffahrt gerade erschloss, als ihn seine alte Leidenschaft ergriff, die von ihm bereisten Meere zur Karte zu bringen, hatte er sich von Plancius beraten lassen. Eines von dessen Werken lag in seiner Truhe, hier in der „Hütte“: die Bibel mit Spezialkarten des Gelobten Landes. Das war der Mann Plancius aus einem Guss, Gott und Natur, Religion und Wissenschaft. Spezialkarten der ganzen bekannten Welt hatte er herausgegeben, gestützt auf die Quellen jener, die ihn verfolgt hatten.

Plancius hatte Barents ermutigt, sein „Kartenbuch von der Mittelländischen See“ herauszubringen, und ihm empfohlen, sich nicht auf die Darstellung der Küsten zu beschränken. Das Hinterland war nicht minder wichtig für einen, der gut Handel treiben wollte; Und er wolle doch die Schiffe des Os zu guten Häfen navigieren, wie?

Barents hatte während der Entstehung des Kartenbuches Mühe gehabt, sich dem zwingenden Geist Plancius’ zu entziehen, der unablässig bestrebt war, ihn sich ganz unterzuordnen, die eigenen Vorstellungen auszulöschen. Er hatte gerungen, dass es seine Karten blieben, von den Ländern, die er bereist und die der Kosmograf Plancius nie gesehen hatte. Er hatte dem angesehenen Gelehrten Zugeständnisse machen müssen in der Art der Darstellung und in Titeln. Im Wesentlichen aber hatte er seine Auffassungen durchsetzen können. Wenn er es überhaupt geschafft hatte, dann hatte er es dem Onkel seiner Frau zu verdanken, der, halb gelähmt zwar, genug Witz besessen hatte zu verhüten, dass Plancius das Werk ganz an sich riss. Mit gutem Grund hatte jener Onkel Cornelius Claes dies getan, als Verleger des Buches nämlich. Fett durch das Unvermögen, sich ausgiebig zu bewegen, bequem, gemächlich, hatte er doch den richtigen Augenblick abgewartet und das Werk perfekt gemacht, schneller, als Plancius es gewollt.

Hatte Plancius damals gelächelt über die hintergründige Eile, mit der sie das Buch auf den Markt geworfen hatten, so würde er auch jetzt nicht zucken. Aber er würde ihn bei Gott und allen Heiligen verfluchen.

Barents legte den Kiel weg und stellte sich an das kleine schräggeschnittene Fenster. Draußen lag die flache Insel, die dunkel blieb, Stunde um Stunde.

Petrus Plancius hatte im Auftrag des Ehrbaren Rates von Amsterdam die Instruktion für die Reise ausgearbeitet. Und Barents, zwanzig kleine Meilen von der Stadt erst entfernt, stand im Begriff, ihm zu schreiben, dass er ebendiese Instruktionen nicht einhalten werde.

Barents griff sich an die Halskrause, die ihm zu eng und steif war. Er trug einen einfachen Rock. Er verzichtete auf die Staatskajüte, auf den Abschied durch den Ehrbaren Rat, auf alle Ehren und Würden. Monatelang hatten die Amsterdamer Herren gerätselt, wie sie diese Reise durchführen wollten. Herausgekommen aber war eine Dummheit.

„Die Schiffe fahren so nördlich wie möglich“, forderte die Instruktion. Das bedeutete praktisch: über den Pol!

Barents lächelte verächtlich. Er hatte keine Furcht vor dem geheimnisvollen Ort, der der Nordpol war. Er würde auch zum Pol fahren, wenn es gälte, den Pol zu suchen. Aufzufinden aber waren China und Cathay und die Japanischen Inseln. Wenn einer zu einem Ziel wollte und schlug einen Weg ein, der nicht zu diesem Ziel führte, dann war der Weg falsch. Zu viele Jahre schon war man falsche Wege gegangen. Barents konnte nicht der Instruktion „So nördlich wie möglich“ folgen. Er wusste den richtigen Kurs!

Nicht ohne Grund war er ausgewählt worden für die Reisen der Amsterdamer nach dem Norden. Er war beschlagen in der Kunst der Seefahrt. Der Herr des Handelshauses hatte damals für die besten Lehrer gesorgt.

Hoch angesehen war Barents bei den Räten der Stadt durch die Verbindung zu Os, wenn ihm auch Neider Halsstarrigkeit und Eigensinn nachsagten. Keinen Kundigeren als Willem Barents hatten sie in ganz Amsterdam gefunden für das gefährliche, fragwürdige Wagnis der Nordreise.“

1985 veröffentlichte Herbert Friedrich im Verlag Karl Nitzsche Niederwiesa ein Märchen aus Java „Der Fürst des Regens und die schöne Prinzessin“ – gedacht für Kinder ab 8 Jahren: Dicht an einem mächtigen Fluss wohnte in einem prächtigen Palast die Prinzessin Kembang Melati, das heißt nichts anderes als Jasminblüte. Sie war jung, schön und sanft. Auf der anderen Seite des Flusses hatte der Fürst des Regens, Radja Bandjir, seinen Palast. Wenn der Fürst weinte, schwollen Flüsse und Bäche an und überschwemmten das Land. Er verliebte sich in die Prinzessin und flog als Schmetterling zu ihr. Aber der böse Sohn der alten Dienerin wollte sie unbedingt heiraten und versuchte mit seiner Bosheit, den Fürst des Regens zu verdrängen. Da schickte der Fürst eine Überschwemmung und der Palast der Prinzessin schwamm auf dem nun gewaltigen Fluss in Richtung Meer. Und wir erfahren von einer Sehnsucht und von folgenreichen Tränen:

„Der Fürst des Regens und die schöne Prinzessin

Dicht an einem mächtigen Fluss wohnte in einem prächtigen Palast die Prinzessin Kembang Melati. Und sie war so wie ihr Name, jung und schön und sanft. Denn Kembang Melati heißt nichts anderes als Jasminblüte. Viele Frauen umgaben sie, darunter war auch ihre alte Dienerin Sarina.

Auf der anderen Seite des Flusses hatte der Fürst des Regens, Radja Bandjir, seinen Palast, der glänzte in allen Farben des Regenbogens. Wenn der Fürst weinte, schwollen Flüsse und Bäche an und überschwemmten das Land.

Von seinem Fenster aus sah Radja Bandjir die Prinzessin jenseits des Wassers, einmal, zweimal, und dann ständig. Tags träumte er von der Prinzessin. Nachts konnte er nicht schlafen. Und wenn der Jasmin überm Fluss duftete, wurde er immer trauriger. Die Prinzessin Kembang Melati webte ihr Brautkleid und sang dazu. Radja Bandjir dagegen war so betrübt, dass er viele Tränen weinte. Denn nicht ein einziges Mal sah Prinzessin Jasminblüte zu ihm herüber. Von den Tränen des Fürsten aber schwoll der Fluss an, und der Wind wehte klagend durch die hohen Bäume rings um den Palast, so dass die Prinzessin dies hören musste. Sehr wohl vernahm Kembang Melati das Rauschen des Windes. Auch gewahrte sie, dass der Fluss anschwoll. Aber sie wusste nicht, dass es der Fürst des Regens war, der nach ihr weinte und rief.

Viele Tage rief so der Fürst des Regens nach der Prinzessin. Jedoch die ganze Zeit über hatte die webende Kembang Melati niemals nach seinem Flussufer geblickt. Da sagte sich Radja Bandjir: Du musst es anders anfangen. Klagen, was soll’s, Tränen, was hilft’s. Und der Wind schwieg. Und die Wasser des Flusses gingen zurück.

Radja Bandjir aber verwandelte sich in einen wunderbaren Schmetterling. Denn wer die Wasser überbrücken wollte, der musste fliegen können. Und so flog er über den Fluss, hin zum Palast der Prinzessin und zum Fenster, hinter dem sie ihr Brautkleid webte. Aus weicher, vielfarbener Seide entstand es, und mit Perlen wollte Kembang Melati es besetzen, wenn sie nur erst einen Bräutigam hätte. Manchmal fragte sie die alte Dienerin: „Wer ist mein Bräutigam?“ Aber das wusste auch Sarina nicht.

Auf dem Fenstersims jedoch saß der Schmetterling, einen Tag, und am nächsten kam er wieder. Und am dritten sah Kembang Melati seine wunderschönen Flügel. Und am vierten ließ sie ihn herein, damit sie es vermöchte, ihn von nahem zu betrachten. Jeder kann sich denken, wie froh da der Fürst des Regens in seiner Schmetterlingsgestalt war.

Er setzte sich auf Kembang Melatis kleine Hand, koste ihre Fingerspitzen und flog danach wieder zum Fenster hinaus, taumelnd vor Glück.

Einen Tag später wagte er schon mehr. Da flatterte er auf das linke Ohr der Prinzessin und flüsterte ihr zu: „Webe das Brautkleid fertig, Jasminblüte. Denn dann wird dein Bräutigam kommen.“

Die Prinzessin, mit dem Schmetterling am Ohr, zuckte zusammen. Und sie fragte erwartungsvoll, so wie sie die alte Dienerin gefragt hatte: „Wer ist mein Bräutigam?“ Doch der unglaublich schöne Schmetterling war schon zum Fenster hinausgeflogen.“

1960 erschien im Kinderbuchverlag Berlin „Assad und die brennenden Steine“ von Herbert Friedrich. Im selben Jahr wurde der Titel beim Preisausschreiben für Kinder- und Jugendliteratur des Ministeriums für Kultur 1960 mit einem Preis ausgezeichnet: Assad, ein elfjähriger Waisenjunge, lebt im Jahre 1909 als Diener bei dem Teppichhändler Machmud. Als er Osman, der genügend Rubel hat, um seinem Herrn wertvolle Teppiche abzukaufen, von den brennenden Steinen erzählen hört, träumt er davon, in diese ferne Stadt zu reisen und dort viel Geld zu verdienen. Eines Tages soll er für seinen Herrn 40 Rubel zum Töpfer bringen, aber der Blasse stiehlt sie ihm. Aus Angst vor den harten Schlägen des Teppichhändlers macht er sich mit drei Brotfladen und zwei kleinen Wasserflaschen auf den Weg zu der Stadt der brennenden Steine, die viele Tagesmärsche durch die Hungersteppe entfernt ist. Assad überlebt durch die Güte mehrerer Reisende und gelangt in die erträumte Stadt Karagantin und findet dort schließlich Freunde und auch Jonas. Als Pferdejunge unter Tage geht es ihm noch schlechter als bei Machmud und der Rubel Lohn je Tag geht fast für Unterkunft und Verpflegung drauf. Bei einem Grubenbrand rettet er Jonas das Leben und hilft beim Organisieren des Streiks. Er kann nicht länger in Karagantin bleiben und eine erneute abenteuerliche Flucht durch Mittelasien beginnt. Am Anfang aber ist Assad erstmal in Schwierigkeiten:

„IN DEN GASSEN VON EKIBASTUS

- Assad erhält einen Auftrag

Assad stand mit erstaunten Augen in der Zimmerecke und betrachtete seinen rot angelaufenen Herrn. Es sah aus, als könnte der Dicke jeden Augenblick platzen.

„Diese Maden! Dass sie Allah strafe!“

Wenn er jetzt platzt, dachte Assad, nehme ich mir den Falben … Für seine elf Jahre war der Junge nicht groß geraten, und als Diener eines Teppichhändlers ging er nicht besonders gut gekleidet. Denn mit dem geflickten grauen Kaftan, der ihm viel zu weit um den mageren Körper baumelte, konnte er wirklich keinen Staat machen. Assad duckte sich, der Teppichhändler stierte ihn zornig an. Oh, das schmeckte heute nach Prügel. Aber der Dicke fand nichts, womit er nach dem Jungen werfen konnte. Hier gab es nur Matten und Kissen zum Sitzen. Hier war der Verkaufsraum, in dem sich die Kunden des Händlers niederließen. Seine kostbare Pfeife würde der Geizhals nicht nach ihm schleudern. Und außerdem konnte Assad gar nichts dafür, dass Machmud so wütend war.

Machmud zischte: „Tausend Jahre waren sie ergeben in Allah. Hundert Jahre handeln meine Ahnen mit Teppichen. Und jetzt, in diesem verfluchten Jahr neunzehnhundertundneun nach dem Kalender der Ungläubigen, im Jahre zwölfhundertsiebenundachtzig nach der Auswanderung Mohammeds, wird das Ungeziefer frech! Ziehen einen Graben durch mein bestes Weideland! Hundesöhne! Ruiniert ist mein Land, bedroht ist meine Herde!“

Machmud, hochrot im Gesicht, musste erst einmal Luft holen.

Die Herde, von der er sprach, graste in der Steppe vor den Toren der Stadt Ekibastus. Der Händler hatte sie zusammenbekommen, weil etliche Käufer die Teppiche oder Wandschirme statt mit Rubeln mit Schafen bezahlten. Assad hatte schon immer den alten Abdul beneidet, der sie hütete. Abdul war frei … Wenigstens brauchte er nicht in Machmuds Lehmhaus zu wohnen und keine Prügel zu beziehen. Wenn das kein herrliches Leben war!

Ah, Machmud hatte wieder Luft!

„Dahinter steckt nur dieser hergelaufene Kerl, der Bewässerer! Woher kommt er, wohin geht er, dieser Geier? Macht die Bauern rebellisch mit seinem Plan, die Felder zu bewässern! Unzufrieden werden diese Giftspinnen! Haben keine Achtung mehr vor einem reichen Mann! Werden meine Herde abschlachten! Die Russen in der Festung sitzen im Schatten und dösen vor sich hin! Wozu haben wir die Russen, bei Allah? Wozu haben wir die Festung?“

Machmud ließ sich erschöpft auf die Kissen sinken. Er fingerte nach der Pfeife, zitterte und ließ sie endlich fallen, da er sie vor Erregung doch nicht zum Rauchen brachte.

Assad atmete auf, als er den Dicken vor sich hocken sah. Es konnte für ihn nicht mehr allzu gefährlich werden. Der Bewässerer war also schuld an Machmuds Wut.

Assad hatte den Bewässerer nur ein einziges Mal gesehen, doch dass der etwas Böses tun konnte, daran glaubte er nicht, bei Allah! Denn das eine Mal, da er dem Bewässerer begegnet war, hatte dieser ihm geholfen. Assad war damals, vor einem Vollmond etwa, mit dem Esel-Kambar vom Basar durch die schmutzigen Gassen nach Hause gelaufen. Er war sehr müde gewesen, denn er hatte den ganzen Tag auf dem Basar gestanden und musste den störrischen Esel hinter sich herziehen. Der Esel trug die Matten und Teppiche, die Machmud nicht verkaufen konnte. Der Händler war längst auf dem Falben vorausgeritten. Deshalb beeilte sich Assad, so schnell es der Esel zuließ. Er hatte die Leine über die Schulter gelegt, zog den Esel und starrte auf die Straße. Da ertönte hinter ihm wildes Geschrei, und als er sich umwandte, sah er, wie sich eine Meute Jungen im Staube balgte. Plötzlich durchfuhr ihn ein Schrecken, denn jetzt bemerkte er, dass sich der Riemen, mit dem der Ballen auf dem Esel befestigt war, gelöst hatte und die Gassenjungen sich um die Teppiche prügelten. In dem Augenblick war ein kleiner, flinker Mann aus seinem Lehmhaus getreten. Einer der Jungen bemerkte ihn gleich und stieß einen warnenden Pfiff aus. „Der Bewässerer! Der Bewässerer!,“ kreischten sie, ließen den Ballen fahren und liefen davon. Nur ab und zu sahen sie sich um, ob ihnen keiner folgte. Der kleine, flinke Mann mit dem schwarzen Kinnbart hatte den Ballen aufgehoben und am Esel festgeschnallt … Und auf diesen Mann schimpfte Machmud, selbst die Zarensoldaten in der Festung nannte er Nichtstuer!

Assad schrak aus seinen Gedanken hoch, als Machmud krächzte: „Du wirst gehen, sogleich!“

„Wohin?“, fragte der Junge bestürzt. „Auf die Festung?“

„Dummkopf! Auf die Festung gehen wir nicht. Da mischt sich Garifsian Machmud nicht ein. Dafür haben wir andere. Du gehst zu Abdul, warnst ihn! Er soll die Herde schleunigst zum Aktepe treiben. Hinterm Aktepe an das Wasserloch. Dort soll er bleiben, bis Allah das Ungeziefer erleuchtet und zur Vernunft gebracht hat. Eil dich!“ In Assads weit auseinanderstehenden Schlitzaugen blitzte die Freude auf. Zwar war der Mittag nahe, und die Sonne brannte, aber er würde durch diesen Auftrag vom Teppichhändler viele Stunden nichts sehen und hören.

„Mach schnell, du Erdlaus!“

Assad ließ sich das nicht zweimal sagen. Er schoss zur Tür hinaus und lief mit seinen bloßen Füßen die Gasse hinunter, um so schnell wie möglich dem Händler aus den Augen zu kommen.

Dort lag die Kurve, wo sich der Ballen damals gelöst hatte, und da stand das Haus, das der Bewässerer bewohnte.

Noch bevor es Assad erreicht hatte, hörte er den dicken Machmud schreien: „Assad! Komm heeer!“

Mit einem Ruck blieb der Elfjährige stehen. Also hat sich’s der Händler wieder einmal anders überlegt. Es wäre so schön gewesen, jetzt allein durch die Steppe zu streifen.

Gemächlich trabte der Junge zurück.

„Dummkopf!“, brummte Machmud. „Habe ich nicht gesagt, du sollst eilen? Da spazierst du auf deinen lahmen Füßen? Warum nimmst du nicht den Esel?“

Darauf wackelte Machmud in das kühle Lehmhaus.

So ritt denn Assad stolz und glücklich am Haus des Bewässerers vorbei, um die Kurve, dem Stadtrand zu. Hochmütig schaute er auf die spielenden verwahrlosten Kinder herab und auf die tief verschleierten Frauen, diese seelenlosen Geschöpfe, wie sie im Koran genannt wurden. Aber auf einem Esel saß man nicht sehr hoch, und Assad war nicht weniger schmutzig und ebenso kahl geschoren wie die Gassenjungen.

Die Lehmmauern der niedrigen, nach der Straße zu fensterlosen Häuser warfen die pralle Sonne zurück. Vom Fluss herüber trug der Wind den Geruch von Verwesung. Brav zuckelte Kambar voran, als wollte auch er schnell hinaus in die freie, weite Steppe. Assad trällerte vergnügt ein Lied.

Erst als er auf dem Steilhang angekommen war und die Lehmwälle der Festung sah, dachte er wieder an seinen Auftrag. So gut hatte der Tag begonnen.

Wie immer war er seit dem frühen Morgen auf den Beinen, hatte den Stall ausgemistet und die Pferde versorgt. Die Frauen des Händlers saßen in ihrem Raum und webten Teppiche. Das Gute aber war, dass Machmud nicht schalt und nörgelte wie sonst. Denn morgen sollte es in der Stadt im Hofe des Teehauses einen Wachtelkampf geben, und darauf freute sich Machmud heute schon. Das war sein größtes Vergnügen. Da konnte man leicht zu Geld kommen und auch mit seinem Reichtum protzen. Es war daher kein Wunder, dass der Tatar eine so ungewöhnlich gute Laune zeigte.

Dann aber war der Bursche gekommen, den Assad von vornherein nicht für einen Käufer hielt. Denn der Bursche mit der seltsam blassen Gesichtsfarbe kam nicht ruhig und gesetzt einher, sondern schlaksig und kriecherisch. Mit katzenfreundlichen Augen fragte er nach Machmud, und dieser hatte Assad gleich in den Hof geschickt, damit er dort Filz walke. Darüber war Assad sehr zornig gewesen, weil das nämlich Weiberarbeit ist und weil er nicht lauschen konnte. Der Blasse wurde von dem Teppichhändler sonderbarerweise auch nicht mit Tee bewirtet. Und als Garifsian Machmud endlich nach Assad rief, stand der Händler allein im Besucherraum und fluchte vor sich hin. Wennschon, dachte Assad und klatschte dem Esel auf den Hals. Das Gute daran war, dass er jetzt in die Steppe reiten konnte.

Die Stadt Ekibastus lag nun hinter ihm, in einer Talweitung, die der Fluss Tsei in den weichen Steppenboden gegraben hatte. Er versorgte die Einwohner mit Wasser, ermöglichte die Bewässerung kleiner Felder und das Gedeihen einzelner pappelähnlicher Bäume.“

Ob Assad wohl die ferne Stadt mit den brennenden Steinen erreicht. Und was wird er dort erleben? Wird sein Traum in Erfüllung gehen? Warten wir es ab. Viel Vergnügen beim Lesen, einen schönen November, in dem ja wieder mehr möglich sein soll als in letzter Zeit, bleiben Sie dennoch weiter vorsichtig, vor allem aber weiter schön gesund und munter und bis demnächst.