Glück schert sich nicht darum, ob es dem Tüchtigen gehört oder durch längst verschlossene Türen kommt oder gar mit Hilfe eines Glücksbringers. Der Roman „Der Hühnergott auf der Fensterbank“ zeigt genau das. Die Heldin Valeska muss viel tun für ihr Glück, oft genug entrinnt es ihr, aber nie gibt sie sich auf. In ihrem Buch schreibt die Autorin von Freundschaft und Liebe, von Hass und Enttäuschung, von Vertrauen und Verrat. Das Glück, das lernt Valeska, kommt eben nicht von allein, man muss etwas dafür tun und da ist es gut, wenn man Freunde und Familie hat, die da sind, wenn man sie braucht. Und noch was: Den Hühnergott gibt es wirklich. Vielleicht probieren Sie es auch mal aus?

In „Erstarrendes Meer“, erstmals 1995 gedruckt, nimmt Albrecht Franke seine Leserinnen und Leser auf faszinierende Weise mit auf eine große Reise von England nach Deutschland. In seinem Buch erzählt er von dem letzten Aufenthalt des berühmten Komponisten Georg Friedrich Händel in seiner Geburtsstadt Halle. Wir schreiben das Jahr 1750 …

Am Ende der Erzählung verstehen wir auch, warum eigentlich der berühmte Mann diese letzte Reise in seine Vaterstadt unternommen hatte – aus Furcht und aus Hoffnung auf ein Stück Hoffnung. „Einmal wollte ich noch in Halle sein. Bevor aus dem Dämmerlicht Dunkelheit wird. Ich habe fast nichts komponiert in diesem Jahr. Ich habe mir den brennenden Wunsch einer Reise nach Halle erfüllt und muss mich nun fast zum Hierbleiben zwingen.“

In der Nachkriegszeit und auf dem Lande spielt die erstmals 1992 veröffentlichte Erzählung „Leo, das Luder“ von Barbara Kühl: Auf einmal ist er da auf dem kleinen Hof des Altbauern Burmeister – Leo, ein Hund, ein großer Leonberger. Keiner weiß, wem er gehörte und woher er kam. Und so darf Leo auf dem Hof bleiben. Der Großvater hofft, dass ein Hund auf dem Hof ihnen manches Gesindel vom Hals halten kann. Alles scheint gut zu gehen, bis eines Tages ein Scherenschleifer auf den Hof kommt …

Ebenfalls ein Hund steht im Mittelpunkt des 2006 veröffentlichten E-Books von Barbara Theuer „Rob. Lustige und lehrreiche Abenteuer eines Dobermann-Welpen“. Rob, der als Baby in sein neues Heim nach Thüringen kommt, erkundet erst die Wohnung und den Hof, dann das Dorf und - auf Spaziergängen mit Lutz, seinem Herrn - Wald und Flur. Dabei geht es lustig und abenteuerlich zu, einmal aber auch recht gefährlich.

Und damit sind wir wieder beim aktuellen Beitrag der Rubrik Fridays for Future angelangt. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Auch heute geht es noch einmal um die Schrecken des Krieges – konkret um die Schrecken des Zweiten Weltkrieges – und zwar auf sehr persönliche Weise.

2019 veröffentlichte Manfred Kubowsky als Eigenproduktion von EDITION digital „Hellblaue Blitze vor rotem Himmel. Briefroman aus der Zeit der Schlacht um Moskau (1941)“: 23 Original-Feldpostbriefe, die eine junge Berliner Pianistin ihrem Liebsten an die Front vor Moskau schickte, haben sich von 1941 bis heute erhalten. Erschütternde Zeugnisse tiefer Liebe, verbunden mit angstvoller Sorge um den geliebten Mann, der zunächst noch in naivem Vertrauen, bald aber erfüllt von Zweifel und Wut, für Hitlers Wahnsinns-Blitzkriegs-Idee vor Moskau in Dreck und Schnee steckt …

Die Briefe reflektieren zunehmend und erstaunlich offen auch die Gräuel des Naziregimes und Kriegserscheinungen wie Rationierung von Lebensmitteln und Bombenangriffe an der „Heimatfront“ Berlin. Die Kapitel zwischen den Briefen aber erzählen realistisch und packend vom Frontgeschehen, vom siegessicheren Beginn des Moskau-Feldzuges bis zu seinem sehr bitteren Ende nach nur wenigen Monaten.

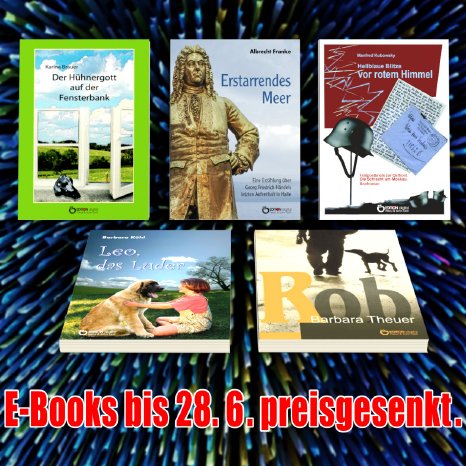

Und noch ein wichtiger Hinweis: Vom 31. Mai bis zum 28. Juni kann das E-Book „Die Abenteuer der Kriegskinder. Geschichten von Mut und Magie“ von Gisela Pekrul kostenlos heruntergeladen werden: Komm mit ins kleine Dorf Wolteritz, das ganz in der Nähe von Leipzig liegt. Unsere Geschichten beginnen im Jahr 1943, mitten im schrecklichen 2. Weltkrieg. Fast alle Männer waren entweder im Krieg oder schon im Himmel. Die Frauen und alten Männer mussten ganz schön schwer arbeiten, in Fabriken, die Dinge für den Krieg herstellten, oder auf den Feldern.

In "Der Hühnergott auf der Fensterbank" von Karina Brauer erleben wir eine spannende Begegnung zwischen Valeska und einem unerwarteten Bekannten in einem Hotel. Die folgende Leseprobe taucht in das hektische Geschehen ein, das beginnt, als Valeska versucht, nach einem langen Tag Ruhe zu finden, jedoch von einem Mann abgefangen wird, der mehr zu sein scheint als nur ein Fremder.

Im Hotel hatte sie nur noch den Wunsch, schnell in ihr Zimmer zu kommen, um sich dort einzuschließen und sich von nichts und niemandem mehr stören zu lassen.

Ihren Schlüssel hatte sie bereits, zielstrebig steuerte sie auf den Fahrstuhl zu, als sich ihr plötzlich ein Mann in den Weg stellte. Erschrocken wich Valeska mit einem kurzen „Huch“-Aufschrei zurück. Der Mann ging ebenso erschrocken einen Schritt rückwärts, der Portier hüstelte und blickte weiter aufmerksam zu den beiden Personen hinüber. Der Mann sah Valeska nun freundlich an, lächelte und fragte: „Erkennen Sie mich nicht?“

Valeska schüttelte den Kopf und antwortete, dass diese Anmache ihr sowieso zu dumm wäre. Dann wollte sie an ihm vorbei, er aber hielt sie am Arm fest, da drehte Valeska sich um und klatschte dem Unbekannten mit der Handfläche eine Ohrfeige ins Gesicht. Der Portier rief herüber, dass er sofort die Polizei und den Herrn Staatsanwalt holen würde.

Der Fremde blickte Valeska ganz verdattert an. „Nein, lassen Sie das!“, rief er zum Portier herüber, und fügte dann noch hinzu: „Es ist wirklich alles in Ordnung.“

„Wirklich?“, fragte Valeska überrascht.

Nun wandte der Mann sich ihr erneut zu: „Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie hier einfach so anspreche. Ich bin Frank Manske. Vielleicht erinnern Sie sich noch?“

Valeska lief, ohne ihm zu antworten, hinüber zum Portier. „Bitte, es ist alles in Ordnung. Ich habe den Mann nicht gleich erkannt, deshalb, war ich so …“

Der Portier nickte und gab vor, Verständnis zu haben. Auf seinem Gesicht war aber etwas anderes zu lesen, das wollte Valeska im Moment allerdings auch nicht weiter ergründen. Sie kehrte zu Frank Manske, der seine getroffene Wange rieb, zurück. „Entschuldigen Sie, das ist eigentlich nicht meine Art.“

„Na, das hoffe ich doch“, gab er als Antwort zurück. Sie lachten beide. Dann wurde Frank Manske ernst. „Wir sind beide wegen des Kerls hier?“

Nicken war die Antwort. „Haben Sie schon Ihre Aussage gemacht?“, wieder ein Nicken. Noch bevor Valeska ausführlicher antworten konnte, erzählte er ihr, dass er in der Zeitung davon gelesen und sofort angerufen hätte. Morgen gegen 8 Uhr hätte er einen Termin beim Staatsanwalt Viel.

„Der heißt Wenig“, korrigierte ihn Valeska schmunzelnd.

Kurze Zeit später hatten die beiden im Hotelrestaurant an einem Tisch Platz genommen. Hier wollte Valeska nun aber erst einmal wissen, ob Frank Manske denn schon das Neueste wüsste. Manske verneinte. Na ja, das war eigentlich auch logisch. Warum hätte man ihn darüber auch informieren sollen. Morgen hätte schließlich gereicht. Kurz und bündig berichtete Valeska dem ihr gegenüber sitzenden Mann mit dem niedlichen Grübchen von den Ereignissen des heutigen Tages.

Der Kellner brachte ihnen zwei Bier. Noch bevor er den Tisch wieder verlassen hatte, noch bevor Frank Manske nach seinem Glas gegriffen hatte, hatte Valeska ihr Glas schon geleert. Die verblüfften Männer starrten sie an. „Was ist? Haben Sie noch nie auf EX getrunken?“, fragte sie, ohne einen der beiden direkt anzusprechen. Sie bestellte gleich noch zwei Bier. „Entschuldigen Sie“, sagte sie, nun an Manske gewandt, „ich bin sonst wirklich nicht so. Aber diese ganze Angelegenheit und dass ich dann noch ausgerechnet Sie hier treffe …“

Das zweite Bier kam. Manske erhob sein erstes Glas, er hatte noch immer nicht getrunken. Der Kellner blieb am Tisch stehen und sah zu Valeska. Die lachte und gab ihm zu verstehen, dass sie sich melden würde, wenn sie noch etwas trinken wolle. Nun prosteten Manske und Valeska einander zu.

In "Erstarrendes Meer" von Albrecht Franke erleben wir die tiefen Reflexionen von Händel, der nach einer ernsten Erkrankung und Behandlung einsam und nachdenklich wird. Die folgende Leseprobe fängt einen Moment ein, in dem dieser Musiker, gezeichnet von seiner Krankheit und den Anstrengungen der Heilung, wieder beginnt, sich der Musik zu widmen und über seine eigene Vergangenheit und Zukunft sinniert.

Das zwanghaft gewordene Bedürfnis nach Tätigkeit war von ihm abgefallen. Der Arzt sah zweimal am Tage nach ihm, die schattenhafte Nonne brachte das Essen und den verdünnten Wein, rieb seine Arme und Hände mit einer grünen Flüssigkeit ein. Nie sprach sie ein Wort. Zum ersten Mal in seinem Leben begegnete er so konsequentem Schweigen. Zuerst gelang es ihm, es als angenehm zu empfinden. Die einsetzende Besserung bewirkte allerdings, dass seine Stimmung umschlug. Er wurde gesprächig, verlangte nach Neuigkeiten und etwas stärkeren Getränken. Die alte Ungeduld ergriff ihn wieder, er schnauzte der Nonne hinterher, er habe genug vom Dasein eines Kranken und Bettlägerigen. Für den Rest der Heilung wollte er wie immer allein sorgen. Stundenlang übte er die Fingerbewegungen seiner Klavierkompositionen, erfand Improvisationen dazu. Auf diese Weise hatte er schon vor Jahren seine Gliedmaßen wieder in Bewegung gebracht, die nach einem Schlaganfall eingeschlafen waren. Diesmal war es ihm sogar leichter geworden, denn er lag in einem einigermaßen bequemen Bett und nicht wie damals in heißem, faulig riechendem Heilquellenwasser.

Vor der Abreise bearbeitete ich schon wieder die jämmerliche Orgel in der Kapelle des Spitals. Es gelang, als wäre ich niemals krank gewesen. Der Chirurgus rief, es sei fast an eine Wunderheilung zu glauben, schließlich habe man mich mehr tot als lebendig gebracht. Wie ein Auferstandener fühlte ich mich nicht. Ich war ein weiteres Mal davongekommen. Dankbar kann ich nur noch sein, wenn sich meine Sehkraft bessert oder wenigstens nicht verschlechtert. Bis zum Abschied überlegte ich, ob ich dem Chirurgus von meinen Augenbeschwerden erzählen, meine Ängste schildern sollte. Aber ich fürchtete ein endgültiges Urteil. Ich hätte nicht weiterreisen können. Ich wäre wieder eingesperrt worden. Doch ich wollte das Gefühl der Befreiung aus einer Starre auskosten, noch mein eigener Herr sein.

Solche vergangenen Szenen sah Händel deutlich. Er konnte sie auch hören. Wörtlich hatten sich ihm die Gesundheits- und Segenswünsche des Arztes eingeprägt, die ihn rührten, obwohl er wusste, dass sie nach dem fürstlichen Honorar, das er gezahlt hatte, einfach zum Abschluss der Behandlung gehörten. Er roch jetzt im Herbergszimmer auch die warme Luft jenes Tages, die, mit einer winzigen Beimengung Herbstgeruchs Freiheit zu verheißen schien. Er machte seine sechs Schritte, als ginge er auf den offenen Wagenschlag zu, vor dem sich der Fuhrmann verbeugte. An der Wand zuckte er zurück, wie er vor dem Mann zurückgezuckt war. Als wäre die Zeit nicht weitergegangen, meinte er, wieder den Kerl vor sich zu haben, der ihn vermittels seiner Kutscherkünste in das erinnerungslose Dunkel gestürzt hatte. Er war in der Zuversicht eingestiegen, dass ein zweiter Unfall wenig wahrscheinlich sei, eine Londoner Gazette hatte kürzlich ausgerechnet, dass man einem tollwütigen Hund höchstens einmal im Jahr begegne. Dann, im Wagen, beruhigte er sich mit der Vermutung, dass ihm seine Augen einen Streich gespielt hätten. Während einer Rast in einer Poststation machte ihm der Kutscher in seinem Kauderwelsch allerdings deutlich, dass er der Bruder des Unglücksfuhrmanns sei. Der säße wegen des vernichteten Wagens immer noch im Gefängnis und sei obendrein gepeitscht worden. Händel bot sofort Geld für eine Kaution an. Das begriff der Mann nicht. Es war ihm zum Schluss nichts anderes übriggeblieben, als den Beutel wieder wegzustecken. Er erinnerte sich, dass er später, wieder unterwegs, auch gelangweilt von der eintönigen Landschaft, froh darüber gewesen war, kein Mitleid mehr zu empfinden. Er hatte sich sogar gesagt, dass er in seinem Leben ebenfalls für alles einzustehen gezwungen wäre. Für alles. Ohne Gnade. Warum soll ich mein Geld für einen toll gewordenen Knecht zum Fenster hinauswerfen, hatte er sich kopfschüttelnd gefragt.

Mich jedoch hat noch niemand mit dem Ochsenziemer bearbeitet. Ich muss mich auf der Rückreise um den armen Teufel kümmern.

In "Leo, das Luder“ von Barbara Kühl erleben wir ein spannendes Abenteuer, das die Geschwister Hans, Hanna und Ulla zusammen mit ihrem Hund Leo erfahren. Während eines spielerischen Nachmittags kommt es zu einer gefährlichen Situation, die den Mut und die Schnelligkeit der Kinder und ihres vierbeinigen Freundes auf die Probe stellt. Die folgende Leseprobe taucht direkt in die dramatischen Ereignisse ein, als die Kinder in einer selbstgebauten Höhle aus Stroh spielen.

»Mann, haut bloß ab, ihr beiden Spielverderber!« Hans und Hanna blieben und buddelten mit an der Höhle. Bald konnten die Geschwister bequem darin sitzen.

Ulla spitzte die Lippen. »Komm, Leo, komm!« Leo kam nicht.

Das Mädchen kroch zum engen Höhlenausgang und rischelte mit dem Stroh. »Komm, Leo! Such, such das Mäuschen!«

Der Hund sprang vor und zurück und fiepte leise. »Das hätte ich dir gleich sagen können.« Aus Hannas Stimme klang Schadenfreude. »Feige bleibt feige.«

Das saß. In roter Wut zerrte Ulla an Leos Ohren, obwohl sie wusste, dass man das keinem Hund antun darf. Leo jaulte und ruckte sich frei. Hannas Gelächter traf Ulla wie ein Hieb, und sie verspürte große Lust, sich mal wieder mit der Schwester zu prügeln.

Als Ulla zurückkriechen wollte, krähte ihr Hans aus der Höhle entgegen: »Du bist die Mutter. Du musst jetzt Mehlbeeren holen.«

»Und du bist doof!«, schrie Ulla. Warum war Leo nur so feige?

Da passierte es. Ohne jede Vorwarnung lösten sich über den Kindern einige Strohbunde, andere rutschten nach, verschütteten die Geschwister. Ulla, mit dem Gesicht zur Erde, wollte sich bewegen und vermochte es nicht unter der Last des Strohs. Irgendwo wimmerte es leise: »Oma, Oma, Oma!« Hänschen. Von Hanna kein Laut. Die Angst kam heiß und dunkel. Wir werden ersticken. Schrei doch endlich! Schrei um Hilfe! Doch Ullas flacher Atem reichte nur für ein Stöhnen. Da! Ein Kratzen und Scharren. Ein Zerren am Fuß. Leo! Hilf mir, Leo! Hilf uns! flehte Ulla. Hol uns hier raus!

Der Hund heulte, als hätte er den Hilferuf empfangen. Dann hörte und spürte Ulla nichts mehr. »Wo die Kinder nur bleiben«, wunderte sich die Großmutter. »Sonst kommen sie doch alle Naslang zum Topfgucken, wenn es »Himmel und Erde« gibt.«

»Himmel und Erde« war das Lieblingsgericht der Kinder. Es bestand aus Äpfeln und Kartoffeln, die getrennt gekocht und kurz vor dem Essen zusammengerührt wurden.

»Sie werden schon kommen. Brauchst du noch mehr?« Großvater Burmeister zeigte auf die eben mit Holzscheiten gefüllte Kiste.

»Zum Abend dann. Bei dem Dreck draußen muss ich wohl die ganze Gesellschaft samt Hosen und Hund in den Bottich kriegen.«

»Lieber dreckig und gesund ...« Der Großvater sprach nicht weiter. »Hörst du den Hund? Ich glaube, die Kinnings kommen.«

Sie kamen nicht. Und die Großmutter wurde allmählich ärgerlich. Unpünktlichkeit war ihr verhasst.

Der Großvater war längst in seine Joppe geschlüpft. »Ich seh mal nach.«

»Kannst ihnen gleich die Ohren lang ziehen.«

»Hanna, Ulla, Hänschen!«

Niemand antwortete auf Großvater Burmeisters Rufe. Nur aufgeregtes Hundegebell hallte irgendwo hinter der Scheune.

»Aha! Die Strohmiete. Na, wartet, ihr Flinkfläuter! Wenn ich euch erwische!«

Wenig später starrte der Großvater entsetzt auf den braunbestrumpften, aus der Strohmiete ragenden Fuß, den Leo winselnd umtänzelte. Immer wieder schnappte er danach, beschnüffelte ihn und heulte. Dann scharrte er wie besessen den Erdboden beiseite, als wolle er einen aufgespürten Maulwurf ausgraben.

»Oh, mein Gott«, stöhnte der Großvater, »oh, mein Gott!« Eilig und doch vorsichtig zog er Strohbund um Strohbund heraus, zitternd und kurzatmig vor Entsetzen. Den Hof würde er opfern und das Vieh dazu, wenn nur die Kinder lebten. Die Sorge um sie und die körperliche Anstrengung überstiegen fast die Kraft des alten Mannes, doch es gelang ihm, die Verschütteten zu befreien. Sie waren unverletzt.

Als sie sich ausgeheult hatten und die Vorhaltungen der Großeltern überstanden waren, als sie frisch gebadet und satt in ihren Betten lagen, sagte Ulla leise zu Hanna: »Weißt du nun, warum Leo nicht mit in die Höhe wollte? Weil der die Gefahr gewittert hat. Weil er schlauer ist als wir und kein bisschen feige.«

In der charmanten Geschichte „Rob. Lustige und lehrreiche Abenteuer eines Dobermann-Welpen“ von Barbara Theuer erleben wir, wie der neugierige Dobermann-Welpe Rob auf seine Umgebung reagiert. Die folgende Leseprobe zeigt einen typischen Sonntag in Robs Leben, an dem die Verlockungen der Küche zu einem kleinen Missgeschick führen, das den jungen Hund eine wertvolle Lektion über die Gefahren des Herumstöberns lehrt.

Rob reckte die Nase aus dem Fernsehsesselkissen. Herrlich sonntäglicher Duft drang aus der Küche her zu ihm, drang durch zwei geschlossene Türen hindurch bis ins Wohnzimmer.

Rob, neugierig geworden, rekelte sich, erhob sich, seiner immer länger werdenden Nase folgend, aus dem Sessel und öffnete, wie er 's gewohnt war, mit einem Sprung auf die Klinke die Wohnzimmertür.

Die Tür zur Küche stand einen Spaltbreit offen, da Lutz gerade unterwegs war, um Kartoffeln aus dem Keller zu holen, und der Bratenduft wurde hier, dicht am Küchentürspalt, immer stärker, immer verführerischer. Rob konnte sich nicht länger zurückhalten; es zog ihn förmlich in Richtung Herd, hin zu der Pfanne, der dieser wunderbare Geruch von gebratenem Fleisch entstieg.

Nur mal schnuppern, sagte sich Rob, und seine Pfote berührte ganz vorsichtig den Pfannenstiel.

Der Tiegel begann zu wackeln, wie eine Wippe zu schaukeln, und plötzlich kippte er voller Wucht zu Boden.

Heißes Fett spritzte Rob auf die Schnauze. Es brannte wie Feuer, und der Appetit auf Braten war gründlich vergangen. Weg hier, nichts wie weg!

Rob schlich ins Wohnzimmer zurück und vergrub die Nase, die ebenfalls etwas abbekommen hatte, im Fernsehsesselkissen. Ihm war äußerst unwohl zumute, und er schämte sich.

Der Klaps auf den Hintern, nachdem Lutz die Überraschung entdeckt hatte, war bei allem das geringste Übel. Viel schlimmer waren das Brennen der Nase und die Tatsache, dass Rob den Rest des Sonntages im Zwinger verbringen musste - Zeit zum Nachdenken über Bratendüfte und über Ausflüge in den Küchenbereich.

In "Hellblaue Blitze vor rotem Himmel", einem tiefgründigen Briefroman von Manfred Kubowsky, erleben wir hautnah die düsteren und oft erschütternden Realitäten des Zweiten Weltkriegs. Die folgende Leseprobe nimmt uns mit in die Zeit der Schlacht um Moskau 1941, wo Hans, ein einfacher deutscher Soldat, zwischen den brutalen Kriegshandlungen und seinen persönlichen Gedanken gefangen ist.

Das Leben in der Truppe war schwer für Hans, über die Lasten des Kriegsalltages hinaus. Denn er fand nicht den rechten Anschluss an die Kameraden, viele waren ihm zu stumpfsinnig, waren schon glücklich, wenn sie nur mit einem Schnaps, auf einem Strohsack hockend, Karten oder Würfeln spielen konnten. Andere, Streber und Nazis, Fanatiker durch und durch, waren erst recht keine Gesprächspartner für ihn.

Der Lehrer aus Berlin war tot, und viele seines Schlages gab es nicht, mit denen er über Zusammenhänge und Hintergründe, wie er sie vermutete, hätte sprechen können. Was blieb, war, dass die persönlichen Probleme, von denen Elchen schrieb, und seine Sorgen und Ahnungen hier an der Front sich in seiner Brust wie zu einem großen Stein verdichteten. Ihm fiel das Atmen schwer, besonders, wenn sie in irgendeinem Stall, in einem muffigen, rauchgeschwängerten Bauernkaten zusammengepfercht saßen, auf die nächsten Befehle, den nächsten strapaziösen und partisanengefährdeten Marsch warteten.

Und Angst war immer dabei. Ihm sollte keiner sagen, er hätte keine Angst. Der Gedanke, eine Kugel in den Kopf, von einem Granatsplitter den Kiefer weggerissen zu bekommen, wie es gestern erst einem Kameraden ergangen war, die Möglichkeit, durch eine Mine ein Bein, einen Arm zu verlieren – wenn es glimpflich ausging! – dies alles sollte nicht Angst machen? Das konnte ihm niemand erzählen.

Und leider, leider, so sehr er sich bemühte, es gelang ihm wohl auch nicht, seine Stimmungen so ganz vor Elchen zu verbergen. Sie waren beide zu gefühlvoll, und aus ihrem letzten Brief hatte er entnommen, dass sie ihn wohl verstand. Gewiss, sie beschwor ihn, vorsichtig zu sein, suchte ihn zu trösten, so wie er versuchte, ihr gegenüber alles zu vereinfachen, herunterspielen, allein – in ihrem Innersten fühlten sie doch genau, in welchen grauenvollen Gefahren sie beide schwebten. Er sah fallende und zerfetzte Kameraden, sie sah die Traueranzeigen und die schwarzgekleideten Frauen inmitten der Weltstadt Berlin …

Mitte September erhielten die Stäbe der Ostfront Befehle des Führers. Sie beinhalteten die Aufgabe, in kürzester Zeit Moskau, die Hauptstadt des Weltkommunismus zu erobern. Hitler hatte das gleiche Ziel, die gleiche Vorsehung wie damals Napoleon: mit gewaltiger Übermacht das russische Zentrum anzugreifen, jeden Widerstand zu brechen, mit Moskau das ganze Land zu beherrschen.

Es hatte deutsche Militärs gegeben, die vor dem russischen Feldzug warnten.

Jetzt aber waren alle Truppen in Bewegung. Der Ring um Moskau zog sich enger, einigen Einheiten gelang es sogar, in Vororte einzudringen. Die, wie der Führer sagte, größte Offensive der Geschichte sollte beginnen.

In Moskau wurden Ämter und Behörden, Fabriken, Museen ausgelagert. Gewaltige Transporte gingen in Richtung Osten, zum Ural. In der Bevölkerung breitete sich Unruhe aus. Banden und Plünderer traten auf den Plan, Panik drohte zu entstehen. Doch die Staatsmacht bekam die Lage in den Griff. Und Stalin blieb in Moskau. Der Kreml wurde nun das russische „Führerhauptquartier“.

Stalin leitete von hier aus jede Operation persönlich, kümmerte sich um alles, selbst um Kleinigkeiten, arbeitete wie ein Tier, schlief drei bis vier Stunden täglich, verhandelte mit dem Ausland, mit Engländern und Amerikanern …

Denn es stand das Land auf dem Spiel. Und mit dem Land seine Position als der große, weise Führer, als Garant der Revolution, als Diktator praktisch …

Die Truppe von Hans kam nun in richtige Gefechte, denn der Widerstand der sowjetischen Truppen war unerwartet stark, sie hatten sich wohl formiert, Kräfte gesammelt, den ersten Schock überwunden. Da war für sie an Schreiben nicht mehr zu denken, kaum dass sie zu einer Mahlzeit kamen. Von Kartenspielen konnte keine Rede mehr sein. Sie stießen mit Panzer- und Artillerieunterstützung vor, setzten sich fest, wurden schließlich wieder vertrieben. Erneute Vorstöße, sie gerieten in immer heftigere Feuerattacken der Russen, trafen auf erbitterten Widerstand, wie sie ihn bislang noch niemals erlebt hatten. Kameraden vor und neben ihm fielen, wurden durch MG-Salven zerfetzt, kilometerlang wurden sie erneut zurückgeworfen.

Und dann setzte Regen ein. Es goss unaufhörlich und in wahren Strömen. Wasser lief in die Stiefel hinein, kein Faserchen der Uniform blieb trocken, sie verkrochen sich unter Büschen, in das Gebälk verfallener Hütten und Scheunen, um in ihrem feuchten Zeug eine Stunde zu schlafen. Tagelang stürzte Wasser vom Himmel, es war ein solcher Regen, wie Hans ihn wohl noch niemals erlebt hatte in seinem Leben. Russischer Regen.

Feuchtigkeit kroch überall hin, drang in Kisten mit Proviant, in die Waffen, durch die Scheiben der Fahrzeuge, die überdies auch bald in gewaltigen Schlammmassen steckenblieben. Da war kein Vorwärtskommen mehr und auch kein Zurück. Die Soldaten wateten im Schlamm, lagen im Schlamm, wälzten sich im Schlamm. Es war nicht möglich, einen Brief zu schreiben, kaum, die zu lesen, die man bei sich trug. Mit der Verpflegung wurde es problematisch, der Regen löschte sogar die Feuer in den Feldküchen, wenn man Pech hatte. Und es wurde kalt. Blaugefroren und durchnässt hockten sie auf den Ladeflächen der Laster, in kleinen Zelten, in Waldstücken, bis der Befehl zum erneuten Angriff kam.

Hans wurde durch einen Streifschuss an der Schulter verletzt. Völlig harmlos, es blutete kaum, ein leichter Verband, die Sache war in Ordnung.

Es war mehr die moralische Wirkung, verletzt worden zu sein, die ihn in einen schockähnlichen Zustand versetzte, ihn beim nächsten Angriff veranlasste, wie wild auf den Feind zu schießen, mit unglaublicher Verbissenheit, dabei heiser und wütend die Worte „Verfluchte Russen! Scheiß Iwans!“ herauszubrüllen. Später, wieder vom Feind zurückgeworfen, wieder im Schlammloch kampierend, da schämte er sich vor sich selbst: hatte dieser Krieg ihn schon zum mordenden Tier gemacht? War es das, was der Führer, was Volk und Vaterland brauchten, von ihm erwarteten?

Es regnete, es bestand nicht die geringste Aussicht, dass der Regen aufhören würde. Sie lebten und kämpften im Schlamm. Sie wuschen sich mit Schlamm, schliefen im Morast. Fahrzeuge und Geschütze blieben endgültig stecken. Der nächste Angriff blieb stecken, versoff im Schlamm. An Post war nicht zu denken. Keine Päckchen, keine Kekse. Ehemals hartes, jetzt vom Schlamm aufgeweichtes Kommissbrot. Wenn sie Glück hatten, etwas Tee. Schnaps wurde ausgegeben. Und Schlamm, Streifschuss, Kälte, Trostlosigkeit und Schnaps betäubten Hans schließlich, ließen ihn dann und wann träumen von Elchen, der gemütlichen Wohnung am Pariser Platz, von ihrem zierlichen Körper mit den kleinen, festen Brüsten, von einem Schoppen Mosel …

Warum?

Konnte er nicht aufhören, sich das zu fragen? Hätte der Splitter, der Streifschuss nicht eine ordentliche Kugel sein können, die glatt durch den Oberarm ging? Ein Glücksschuss? Ein Heimatschuss?

Doch davon träumten mittlerweile schon sehr viele.

Hans spürte die kalte Feuchtigkeit, die immer mehr durch Zeltbahn und Stiefel kroch. Er nahm noch einen kräftigen Zug von dem Hochprozentigen in der Feldflasche und versank schließlich in einen kurzen, todesähnlichen Schlaf.

In "Die Abenteuer der Kriegskinder. Geschichten von Mut und Magie“ von Gisela Pekrul entfalten sich Geschichten, die die Fantasie junger Leser anregen und sie in eine Welt voller Wunder entführen. Ein solches Wunder erlebt die junge Gisela eines Sonntags, als aus einem alltäglichen Malheur ein magisches Abenteuer erwächst. Folgen Sie Gisela, wie sie aus einem unbeabsichtigten Tintenklecks auf ihrem neuen Sonntagskleid in eine zauberhafte Welt gezogen wird, in der alles möglich scheint.

Das Geheimnis der Tintenkleckse

Als Gisela klein war, gab es an Sonntagen immer diese unbequemen Sonntagskleider, die man tragen musste. Gisela fand das total langweilig, denn sie durfte darin nicht einmal richtig spielen. Aber an einem ganz besonderen Sonntag, als sie ihr brandneues, helles Kleid trug, passierte etwas Magisches.

Gisela war gerade dabei, einen Brief mit Tinte und Federhalter zu schreiben. Sie war so vertieft in ihre Schreiberei, dass sie nicht bemerkte, wie der Tintenklecks langsam, aber sicher auf ihr neues Kleid zurollte. Plötzlich landete der Klecks auf dem Stoff und hinterließ eine dunkle Spur. Oh nein! Gisela hatte das nicht mit Absicht gemacht, aber Mutti, die das Kleid mit viel Liebe genäht hatte, war mächtig wütend.

„Zur Strafe bekommst du Stubenarrest!“, schimpfte Mutti. Doch Gisela, die ein richtiger Bücherwurm war, freute sich innerlich. „Super! Dann kann ich mein spannendes Buch zu Ende lesen!“, dachte sie. Stubenarrest war für sie keine Strafe, sondern eher eine Belohnung.

Aber Mutti merkte schnell, dass Gisela sich so überhaupt nicht bestrafen ließ. Sie änderte ihren Plan und sagte: „Zur Strafe bleibst du jetzt eine Stunde draußen und spielst mit den anderen Kindern.“ Gisela war enttäuscht. Draußen spielte keiner, weil sie alle in ihren schicken Sonntagskleidern sich nicht schmutzig machen durften. Da konnte sie ja genauso gut drinnen bleiben und weiterlesen.

Enttäuscht ging Gisela nach draußen, doch sie war ganz allein. Ihre beste Freundin Christina war verreist, und die anderen Kinder waren nicht zu sehen. Alle versteckten sich wahrscheinlich, um ihre schönen Kleider zu schonen. Nach wenigen Minuten war Gisela schon wieder zurück zu Hause. „Es ist niemand da, mit dem ich spielen kann“, sagte sie zu Mutti.

Inzwischen war Muttis Zorn verflogen, und sie konnte Giselas Enttäuschung verstehen. „Na gut“, meinte sie lächelnd, „dann darfst du doch drinnen bleiben und weiterlesen.“ Gisela strahlte vor Freude. „Danke, Mutti!“

Aber das war noch nicht alles. Als Gisela ihr Buch wieder aufschlug, passierte etwas Unerwartetes. Der Tintenklecks auf ihrem Kleid begann zu schillern und zu glitzern. Er wurde größer und größer, bis er plötzlich leuchtende Buchstaben formte. „Komm mit mir auf ein Abenteuer!“, stand da geschrieben.

Gisela konnte es kaum glauben, aber sie war zu neugierig, um nein zu sagen. Sie streckte ihre Hand aus, und plötzlich wurde sie in den Tintenklecks hineingesogen. Sie fand sich in einer zauberhaften Welt wieder, in der Tintenkleckse lebendig wurden und Abenteuer erlebten.

Gisela tanzte mit bunten Tintenklecksen, flog auf einem Klecksdrachen durch den Himmel und tauchte in ein Meer aus funkelnder Tinte ein. Es war ein unglaubliches Abenteuer, und sie vergaß völlig die Zeit.

Als eine Stunde vorbei war, fand sich Gisela wieder in ihrem Zimmer, das Buch immer noch vor sich. Sie hatte tatsächlich nur eine Stunde gelesen, aber in der Tintenklecks-Welt waren Wochen vergangen.

Von diesem Tag an hatte Gisela noch mehr Lust zu lesen. Denn wer wusste schon, welche fantastischen Abenteuer sie noch in den Büchern entdecken würde? Und wenn sie mal wieder aus Versehen einen Tintenklecks machte, lächelte sie nur und freute sich auf das nächste magische Abenteuer.

Das ist doch einmal ein großes Thema, das mit dem Buch „Der Hühnergott auf der Fensterbank“ von Karina Braun angestoßen wird und zur ausführlichen Diskussion einlädt – das Glück und die Bedingungen seiner Entstehung. So einfach es auch auf den ersten Blick erscheint, so einfach ist das Beschäftigen mit diesem Thema dann dennoch nicht. Zwar wird wohl kaum jemand bestreiten, dass er oder sie glücklich werden möchte und auch seinen Familienangehörigen, Verwandten und Bekannten Glück wünscht – meistens zumindest. Aber da fangen die Fragen erst an. Probieren Sie es doch selbst einmal aus:

Was verstehen Sie persönlich unter Glück? Wann und wie lange waren Sie das letzte Mal glücklich? Und wie glücklich sind Sie im Moment? Haben Sie ein persönliches Glücksrezept? Außerdem lohnt sich das Nachdenken darüber, wieviel man selbst für sein Glück tun kann und wieviel von außen dazukommen kann und muss. Kann man beschließen, glücklich zu sein? Fragen über Fragen. Interessante Fragen. Spannende Fragen. Glückliche Fragen. Oder, was meinen Sie?

Die einfachste Antwort auf die Frage nach dem Glück lautet … - aber dazu vielleicht ein andermal mehr. Versprochen.

Bleiben Sie ansonsten weiter vor allem schön gesund und munter und der Welt der Bücher gewogen – und möglichst glücklich dazu. Die fünf Sonderangebote für die nächsten Woche stehen bereits fest.

Dazu gehört auch „Vier Wochen eines Sommers“ von Siegfried Maaß: Cornelia, sechzehn Jahre alt, liebt Manuel aus Mocambique, doch nicht immer ist es für sie leicht, zu dieser Liebe zu stehen und sich gegen die Vorurteile von Eltern und Freunden zu behaupten. Manuel gehört zur FRELIMO und seine Heimat kämpft noch für die nationale Unabhängigkeit. Endlich sind die vier Wochen um, in denen Manuel seine Eltern in Mocambique besuchen durfte. Doch er steigt nicht aus dem Bus, der vom Flugplatz Berlin-Schönefeld kommt. Was ist passiert?