„Unter dem wechselnden Mond“ – so lautet der Titel einer Sammlung von Short Storys von einem Meister dieser literarischen Form – Walter Kaufmann, der in seinem langen Leben viel erlebt und daher auch viel zu erzählen hat.

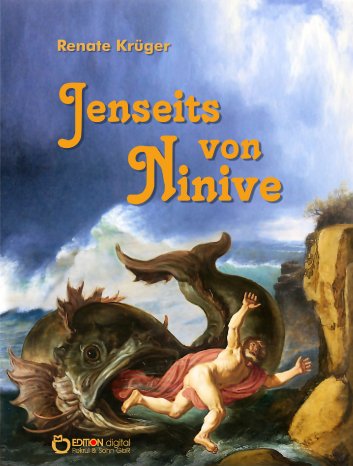

Ein Mann nimmt Abschied vom Leben und schreibt am Rande des Todes auf, was ihn bewegt hat. Darum geht es in „Jenseits von Ninive“ von Renate Krüger.

Der Band „Der große Teufelsrochen“ mit mehreren Erzählungen von Heinz Kruschel war das letzte Buch dieses Schriftstellers.

Außerdem präsentiert dieser Newsletter wieder einen Pinnowkrimi von Ulrich Hinse zum Supersonderpreis. Mehr dazu am Ende dieses Newsletters. Und jetzt zurück zum Ende der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts und in den Dschungel von Vietnam:

Erstmals 1969 erschien beim Kinderbuchverlag Berlin „Feuervögel über Gui“ von Wolfgang Held: Khai und Hua leben mit ihren Eltern in dem kleinen Dorf Gui im Süden Vietnams, mitten im Dschungel. Seit kurzer Zeit haben sie eine Schule und eine Lehrerin, die abends auch ihren Eltern das Lesen, Schreiben und Rechnen beibringt. Die Lehrerin Nam weiß sogar noch mehr Geschichten als Onkel Quam. Doch da kommen amerikanische Flugzeuge und werfen Napalmbomben auf ihr Dorf. Hua und Khai können sich in einem Geheimgang verbergen und sind die einzigen Überlebenden des Dorfes. Beiden Kindern gelingt die Flucht in den Dschungel. Als sie einen hilflosen, schwerverletzten USA-Soldaten finden, bringen sie es nicht übers Herz, ihn allein zu lassen oder gar zu töten. Zum „Dank“ werden sie gefangen genommen und gefoltert. Können sich die Kinder befreien? Spannend, kindgerecht und ergreifend schildert Wolfgang Held in dem Buch von 1969 den Vietnamkrieg aus der Sicht des vietnamesischen Volkes. Ein interessantes Buch, das angesichts der aktuellen Weltpolitik nicht nur die Kinder zum Nachdenken anregt. Zunächst aber erfahren wir einiges über das Heimatdorf von Khai und Hua:

„DER ELEFANT HAM UND DAS UNBESIEGBARE GRAS

Das Mädchen und der Junge hatten die Reisfelder hinter sich gelassen. Sie waren nach Süden aufgebrochen, als der Tau noch silbern auf den Gräsern schimmerte und die Berge ihre Schatten bis hinab zu den Tümpeln schickten, in denen ein Heer von Fröschen quarrend und gurgelnd den neuen Tag begrüßte. Jetzt stand die Sonne schon gut zwei Fingerspannen hoch über den Bergbuckeln. „Schlafende Büffel“, so hießen sie bei den Leuten des Dorfes Gui. Von dort kamen das Mädchen und der Junge.

Gui war ein sehr kleines Dorf. Nur knapp dreihundert Menschen wohnten in den auf Pfähle gebauten und mit Palmstroh gedeckten Hütten. Im Westen, Norden und Osten bildete der Dschungel eine grüne, undurchdringliche Mauer um die Ansiedlung und die Felder. Eine Straße hinaus ins Land gab es nicht. Die einzige Verbindung zu der viele Kilometer entfernten Distrikthauptstadt war ein beschwerlicher Pfad über die Schlafenden Büffel im Süden.

Das Mädchen Hua lief einige Schritte vor ihrem Bruder Khai. Sie hatte wie er die schwarze Kattunhose über den dünnen braunen Beinen bis zu den Knien hochgekrempelt und war barfüßig. Geschickt vermied sie die scharfkantigen Steine, die, geschliffenen Beilen gleich, aus dem rissigen Boden wuchsen. Ihr tiefschwarzes, bis auf die Schultern fallendes Haar glänzte matt in der Sonne. Wenn Hua einem dornigen Zweig auswich oder eine der vom Regenwasser in den Pfad gefressenen Rinnen übersprang, blieben ihre Bewegungen voll tänzerischer Anmut und Geschmeidigkeit. Das pralle Bündel, das sie trug, schien federleicht zu sein. Doch der Schein trog. Es wog mindestens fünf Kilo und war damit fast so schwer wie der geflochtene, randvolle Korb, den Khai auf dem Rücken schleppte.

Khais kastanienbraune Augen beobachteten hellwach die Umgebung. Ihm entging nichts. Er sah den braun-roten Falter, groß wie eine Männerhand, im taumelnden Flug über das dicht verfilzte Buschwerk segeln und entdeckte auch den rotschwänzigen Gecko, der blitzschnell zwischen Laub und Blüten verschwand. Doch nicht diese harmlosen Bewohner des wild wuchernden Dickichts waren es, die den Jungen vorsichtig und abwehrbereit machten. Er wusste, dass hier am Nordhang der Schlafenden Büffel noch nie ein Tiger gesehen worden war. Die Feinde, nach denen er Ausschau hielt, hatten Menschengesichter!

Die fünfzehnjährige Hua und ihr um ein Jahr jüngerer Bruder Khai erinnerten sich noch genau an die Zeit des großen Hungers. Zweimal im Jahr schnitten die Bauern aus Gui den reifen Reis: die „Ernte des fünften Monats“ und die meist reichere „Ernte des zehnten Monats“. Da sie, uralter Sitte folgend, nach Mondjahren rechneten und das Mondneujahr fast immer im Februar gefeiert wurde, war der fünfte Monat bei ihnen der Juni und der zehnte Monat der November. Ob nun aber die gebündelten, weißlich gelben Rispen der Reisernte an den Enden der biegsamen Traghölzer schwer oder leicht wogen, niemals blieben die Vorratslager der Bauern in Gui bis zur nächsten Ernte gefüllt. Reis allein genügt nicht zum Leben. Die Bauern brauchten Salz und Stoff für die Kleidung und Werkzeuge. All das besaßen nur die reichen Händler in der Distrikthauptstadt. Sie bestimmten, wie viel Reis die Dorfbewohner für eine neue Sichel oder ein Kilo des begehrten Salzes geben mussten.

Wenn die Bauern nicht genug auf die Waagen der Händler legen konnten, wurde der fehlende Rest als Schuld angeschrieben. Lange Zahlenreihen wuchsen so in die Bücher der Händler, und etwas Seltsames geschah. Diese Zahlen wucherten auf den Buchseiten wie Unkraut im warmen Schlamm. Ganz Ähnliches passierte mit den Zahlen auf den Listen der Steuereintreiber. Bald waren die Schulden höher als die Ernte. Eines Tages kamen dann die Händler selbst über die Schlafenden Büffel nach Gui. Sie ließen sich in Sänften tragen und waren nicht allein. Soldaten der Regierung begleiteten sie und kräftige Männer, die Lasten schleppen konnten. Sie holten nicht nur den Reis aus den Hütten, sie nahmen den Familien auch die Büffel und die Schweine und das Federvieh. Zudem forderten sie, dass die Bauern ihre halbwüchsigen Töchter und Söhne zum Sklavendienst hergaben.

Hua und Khai hatten mit angesehen, wie es einem Mann ergangen war, der für die schwere Arbeit in den Reisfeldern nur einen Wasserbüffel besaß und ihn behalten wollte. Die Soldaten hatten diesen Mann und seine Frau an die Pfähle der Hütte gebunden und Feuer gelegt. Sie waren vor den Augen ihrer fünf Kinder und der übrigen Dorfbewohner lebendigen Leibes verbrannt. Die drohenden Mündungen von Maschinenpistolen hatten keine Hilfe zugelassen. Bis ans Ende ihres Lebens würden Hua und Khai den letzten Aufschrei des in den Flammen sterbenden Reisbauern im Gedächtnis behalten: Verflucht sollt ihr Teufel sein, bis die Berge zu Staub zerfallen und der Himmel einstürzt ... Verflucht und gejagt!

Seit drei Jahren war nun alles anders geworden in Gui. Begonnen hatte es an einem sehr heißen Maitag. Zwei fremde Männer und eine mädchenhaft junge Frau waren aus dem Dschungel ins Dorf gekommen. Sie trugen schwarze Hemdblusen und flatternde schwarze Hosen. Jeder von ihnen besaß ein Gewehr. Ihre Stimmen klangen freundlich, aber sie sprachen nicht die Mundart der Leute aus dem Dorf. Anfangs machte das die Bewohner misstrauisch. Konnte es nicht sein, dass diese Schwarzgekleideten von der Distriktverwaltung geschickt worden waren, von den Handlangern, die früher den französischen Kolonialisten gedient hatten und nun von den reichen Händlern und Großgrundbesitzern bezahlt wurden? Waren es Spitzel, die in Gui nach Reisverstecken suchten oder nach jungen, gesunden Männern für die Regierungstruppen? Niemand redete mit ihnen, niemand hörte ihnen zu. Trotzdem beobachteten viele dunkle Augenpaare unauffällig jeden ihrer Schritte.“

Ein Jahr vor dem Vietnam-Buch von Wolfgang Held hatte der Hinstorff Verlag Rostock erstmals „Unter dem wechselnden Mond“ von Walter Kaufmann herausgebracht. Die Übersetzung aus dem Englischen besorgte Helga Beranek-Zimnik: In diesem Buch zeigt sich ein Meister der Short Story. In insgesamt 18 Geschichten entführt Walter Kaufmann seine Leser auch nach Übersee, erzählt von Seeleuten und Glückspielern, Gewerkschaftern, Schiffsoffizieren und von Frauen. Seine Shortstorys erlauben Einblicke in dramatische und schöne, kämpferische und liebevolle Momente des Lebens, zeigen Menschen, die stark sind, Menschen, die scheitern, Menschen, die plötzlich mit Ereignissen in ihrer Vergangenheit konfrontiert werden. Die ausgezeichnet erzählten Shortstorys von Walter Kaufmann sind exotisch und zugleich alltäglich, abenteuerlich und spannend, erzählen von Menschen in außergewöhnlichen Situationen. Hier ist eine dieser Short Storys, die, für Kaufmann nicht ungewöhnlich, auf einem Schiff spielt. Ein Mann hat angeheuert:

„Mitternachtsfahrt

Um Mitternacht sollten die Anker gelichtet werden, hatte man ihm im Heuerbüro gesagt. Jetzt war es acht Uhr abends und dunkel. Vom Bahnhof aus konnte man im Licht der Kräne nur die Takelage des Schiffes sehen. Er warf seinen Seesack über die Schulter und ging die Schienen entlang zum Kai hinunter.

An Deck war niemand, aber von der Back her hörte er Gesang, laut, abgerissen und melancholisch. Am Kai unten war es still und finster, nur hinten am Tor las ein Wächter im Lampenlicht die Abendzeitung. Das Singen wurde lauter: „Ro-olling stone ...“ Viele Stimmen jetzt, rau und ohne Zusammenklang.

Er ließ sein Gepäck an der Tür zur Back fallen und trat ein in den Lärm der Mannschaftsräume, ln der ersten Kammer links saßen vier Seeleute auf ihren Kojen und tranken aus Flaschen. An der Seite hockte ein alter Mann in braunem Anzug auf einem Koffer, vornübergesunken, das Gesicht in den Händen vergraben, mit bebenden Schultern. Niemand schien ihn zu beachten.

Der Ankömmling blieb in der Tür stehen und fragte nach dem Gewerkschaftsobmann. Das Singen brach unvermittelt ab, und die vier Männer musterten ihn. Ein Bursche mit rotem Haar und gebrochener Nase griff nach einer neuen Flasche, öffnete den Verschluss mit einem Geldstück und bot ihm das Bier an. Schaum rann an seiner sommersprossigen Hand hinab. „Der Obmann ist an Land“, sagte er. „Du hast gerade angeheuert?“

„Ja“, bestätigte der Neue.

„Peggy?“

„Ja.“

„Ich bin Mick Callaghan. Das sind Tiny und Bruiser und Curly Connors. Der da auf dem Koffer ist unser alter Peggy. Er ist völlig fertig.“ Dann geradezu: „Wie heißt du?“

Er nannte seinen Namen, und die drei brummten die üblichen Begrüßungen.

„Großartiger alter Kasten das“, bemerkte Curly Connors und wandte sich dann wieder seinem Bier zu.

„Hier ist's spannender als im Zirkus“, ergänzte Tiny, ein kräftig gebauter Mann mit arglosen blauen Augen. Bruiser spuckte aus und warf eine leere Flasche durch das Bullauge. „Man weiß nie, wohin der Pott fährt. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel“, erklärte er wütend. „Viele Männer vor dem Heuerbüro?“

Der Neue nickte. „Eine ganze Menge. Aber sie haben viel zu wenig Jobs.“

„Ja“, sagte Bruiser und lehnte sich auf seiner ungemachten Koje zurück.

Sie begannen wieder zu singen - das Lied von dem rollenden Stein und dann ein anderes über Irland. Mick teilte dem Neuen mit, dass er zusammen mit einem Schweden untergebracht sei, und sagte ihm, wo sich seine Koje befand. Er musste schreien, um sich über den Gesang hinweg verständlich zu machen. Der Neue dankte ihm für das Bier und ging, den Seesack hinter sich her schleifend, den Gang entlang. Auf der oberen Koje in der letzten Kabine lag schwer atmend ein völlig nackter Mann. Laken und Decken waren am Fußende der schmalen Koje zu einem Haufen zusammengeknüllt. Ein Bein des Mannes hing an der Seite herab wie das eines Toten. Der Neue schob das Bein zur Seite und setzte sich auf die untere Koje. Der über ihm stöhnte und drehte sich nach der Schott um. Die Ginflasche, die er umklammert hielt, fiel ihm aus der Hand, sodass der Schnaps über seinen Brustkasten und den muskulösen Arm entlang bis zu den Fingerspitzen floss. Plötzlich setzte er sich auf und starrte trunken auf die Flasche, die in seinen Schoß gerollt war. Er fluchte, suchte tastend nach einem Korken, drückte ihn in den Flaschenhals und fiel wieder zurück. Sein helles Haar schimmerte im Kojenlicht.

„Wie geht’s dem Peggy?“, murmelte er, ahnend, dass jemand in der Koje unter ihm war.

„Er ist noch an Bord", antwortete der Neue.

„So? Wo ist meine Hose?“

Er fand sie irgendwo auf der Koje, kramte in den Taschen und holte einen Geldschein und eine Handvoll Silber hervor.

„Gib das dem Peggy!“

„Der Peggy ist heute ausgezahlt worden.“

„Peggys Heuer ist weg, geklaut oder so was“, erklärte der Schwede. „Gib ihm das Geld und bring ihn an Land - und sag’s den anderen.“ Das Sprechen schien den Schweden erschöpft zu haben, sein Gesicht fiel ein und wurde wächsern. Mit offenem Mund begann er zu schnarchen.

Der Neue stand auf und ging zu den anderen zurück. „Hört mal, Jungs“, sagte er zu den vier Matrosen, „Peggys Heuer ist weg, wusstet ihr das?“

Ärgerlich über die Störung, sahen sie ihn verständnislos an.

„Was ist los?“, fragte Bruiser.

„Peggys Heuer ist weg.“

„Seine Heuer ist weg? Sechzig Zehner Gespartes? Bist du verrückt?“

„Es stimmt. Der Schwede hat's mir gesagt.“

Mick Catlaghan stand schwankend auf und ging zu dem alten Mann, der immer noch, ein Bild des Jammers, das Gesicht in den Händen vergraben, auf dem Koffer saß. Mick rüttelte ihn so lange an der Schulter, bis er glaubte, etwas Vernünftiges aus ihm herausholen zu können.

„Wo ist deine Heuer?“, fragte er den Alten mehrmals. „Wo ist sie?“

Der alte Mann blinzelte und schüttelte traurig den Kopf. Halb nüchtern jetzt, erinnerte er sich, was geschehen war, und er machte ein Gesicht wie ein geprügelter Hund. „Wir waren unser vier“, erklärte er, „zwei verschwanden. Der Schwede kippte um. Er weiß nichts. Ich auch nicht. Ich weiß nichts.“ Mehr sagte er nicht.

„Was wirst du jetzt machen?“, fragte Tiny mitfühlend, aber ratlos, „ich hab nichts.“

Mick Callaghan schob seine Mütze zurück, kratzte sich am Kopf, und nach kurzem Zögern zog er den Schubkasten unter seiner Koje heraus, kramte in einem Hemd und fand zwei Pfundnoten.

„Also", sagte er, „Tiny hat nichts. Wie viel Geld hast du, Curly?“

„Vier Zehner“, antwortete Curly Connors.

„Gib her. Und du, Bruiser?“

„Von mir kriegt ihr nichts“, erklärte der betrunkene Bruiser. „Wofür haltet ihr mich? Für das Wohlfahrtsamt? Er hätte mehr Verstand zeigen sollen.“

„Lass das“, verwies ihn Mick mit fester moralischer Überlegenheit, „sonst bringe ich dir Verstand bei.“

„Du! Und wer noch?“

„Also, Bruiser, wie viel Geld hast du? Noch einmal frag ich dich nicht!“

„Ihr kriegt nichts.“

„Und du kannst in Zukunft alleine trinken.“ Damit wandte sich Mick von ihm ab.

„Wie viel hast du?“, fragte er den Neuen.

„Einen Fünfer.“

„Gib her. Am Zahltag bekommst du ihn zurück. Er war kein schlechter Peggy, der Alte“, erklärte er, und dann leiser: „Wozu ist man in der Gewerkschaft, wenn nicht, um einem Kumpel zu helfen!“

Innerhalb einer halben Stunde hatte Mick über zwanzig Pfund von der Besatzung unter und auf Deck erbettelt oder erzwungen. Der alte Peggy saß die ganze Zeit über auf seinem Koffer wie ein verwirrtes Kind. Als Mick zurückkam, stopfte er die Geldscheine dem alten Mann in die Manteltasche und sagte in einem Ton, der für einen Zwanzigjährigen seltsam väterlich klang: „Komm, Tumbeler, wir beide gehen jetzt an Land.“´

Erstmals 1975 veröffentlichten der St. Benno-Verlag Leipzig und der Verlag Cordier Heiligenstadt „Jenseits von Ninive“ von Renate Krüger: Ein Mann mit dem bei uns nicht üblichen Vornamen Jonas erkrankt. Er wird in ein Sanatorium geschickt. Der Mann mit dem ungarischen Namen Jonás Molnár stirbt an Krebs. Zu seiner Hinterlassenschaft gehört ein Umschlag mit beschriebenen Blättern. In ihnen hat er versucht, die Krankheit einzuordnen in sein Leben. Wie von selbst drängte sich ihm dabei die Jonas-Fabel auf. So identifiziert er sich denn mit jenem Mann, der dem Auftrag Gottes, in Ninive Buße zu predigen, zu entgehen sucht. Der Schreiber erfindet Figuren und gibt ihnen symbolische Namen:„Ember“ - Mensch, „Követ“ - Bote, „Honvágy“ - Heimweh. Er siedelt eine Stadt Ninive in unserer Zeit an, er lässt diese Stadt bevölkert und von kriegerischem Geist beherrscht sein. Sich selbst gibt er den Auftrag, wider diesen Geist anzufechten. Doch es geht nicht allein um den Mann, der sein Leben zu erkennen sucht. Zwischen ihm und dem Ninive-Jonas steht Krisztina, seine Frau. So ist das Bild des Mannes, der nach Ninive beordert wird, eine Deutung, die Jonás Molnár für sich findet und an seine Frau weitergibt, weil Ehe unter anderem auch beinhaltet: „Wo ich bin, da sollst auch du sein und was mir gehört, das soll auch dir gehören ...“

So ist das, was Molnár tut, in gewissem Sinn eine Standortbestimmung und eine Bestandsaufnahme, der mehr oder weniger mühsame Versuch, durch die vielen Ablagerungen und Schichten des Alltags hindurch zu dem vorzudringen, was man sein Leben nennen kann. Die ganze Reise nach Ninive wäre jedoch unsinnig, wenn nicht zu offensichtlich ein Draht spürbar wäre, an dem gezogen wird. Da ist plötzlich nichts mehr lächerlich, da hört jeder Spaß auf: denn es gibt Wege genug, um einen Menschen nach Ninive zu führen - nach seinem Ninive, an den Ort seiner Bestimmung. An jeder Ecke, hinter jedem Mauervorsprung, in allem was auf uns zukommt, kann die Reise in unser Ninive beginnen, kann der zaghafte Ansatz zu einem ganzen Leben enthalten sein. So entsteht ein wunderbares Geschehen, das nicht anders sichtbar wird, als dass man es in ein Bild fasst und dadurch erkennbar werden lässt. Krisztina, die Frau, die den fiktiven Lebensbericht ihres Mannes liest, lernt verstehen, dass das Leben trotz des vorhandenen Grabes weitergeht, und trotz des vielen Unverständlichen, das aus den Zeilen sprach, stellt sie fest: ... sie würde wieder Ja zu Jonas sagen, und es komme ihr vor, als begänne jetzt erst eigentlich die Ehe ...

Zu Beginn des Buches hat seine Frau die Aufzeichnungen ihres Mannes aber noch nicht gelesen. Jetzt aber ist es Zeit für diese Lektüre:

„KARFREITAG

Krisztina Molnár steigt aus der Straßenbahn, die hier draußen am Stadtrand schon ziemlich leer ist. Wochenendstimmung. Auch für Krisztina wird es einige ruhige freie Tage geben. Es riecht nach Erde und Frühling. Kurz vor Dienstschluss hat Kati angerufen, hat gefragt, ob sie nicht morgen wieder einmal durch die Budaer Berge streifen könnten; es sähe nicht nach Regen aus.

Verlockender Gedanke - aber neinl Jetzt darf sie es nicht länger aufschieben. Ein Jahr ist Jonás schon tot, und noch immer hat sie seine Aufzeichnungen aus dem Krankenhaus nicht gelesen. Ihr Mann hatte sich gewiss sehr viel Mühe damit gegeben, es fiel ihm ja auch schon schwer genug.

Weshalb zögerte sie so lange mit dieser Lektüre? Keine Zeit? Ja, sie hatte wenig Zeit. Und das war gut. So spürte sie niemals leere Stunden. Eine schnell gebuchte Reise führte sie mit Kati ins Rila-Gebirge, eine zweite mit Kati an die polnische Ostseeküste. Sie hatten sich des Lebens gefreut. Bei Krisztina war es nicht die lebensgierige Freude junger Witwen. Krisztina ist stolz und froh darüber, dass sie weiß, was jeder Situation am besten zukommt, sie steht kurz vor der Vollendung ihres 40. Lebensjahres, und da hat man seine Erfahrungen. Auch Wandern ist gut für Körper und Geist. Dennoch hat sie Nein zu Kati gesagt, sie wolle lesen, und die Budaer Berge liefen ja nicht weg. Aber diese Lektüre doch auch nicht, konterte Kati, oder sei es ein Buch aus der Leihbibliothek, das so schnell wie möglich zurückgebracht werden müsse? Nein, es sei gewissermaßen ein lebenslängliches Buch, und sie habe es schon ein Jahr ...

„Also dann werde glücklich damit; ich rufe Géza an, der wartet schon darauf.“

„Bitte ...“

Sie kann der Freundin nicht sagen, dass sie ein Jahr etwas vor sich hergeschoben hat, vor dem sie sich fürchtet. Dass doch nicht alles so glattgegangen ist, wie es aussah, obwohl viele diese tatkräftige Frau bewunderten, die so gut mit ihrem Schmerz fertig wurde.

Da ist noch etwas ... Sie fürchtet sich vor diesen kräftigen, nach links geneigten Schriftzügen, die nun niemals mehr geschrieben werden. Heute aber muss es sein! Sie betritt ihre kleine Wohnung, legt eine Schallplatte mit Musik von Vivaldi auf, bereitet sich einen starken Tee, holt tief Luft und zieht den dicken Umschlag, den ihr der Oberarzt zusammen mit den anderen Habseligkeiten ihres Mannes gegeben hat, aus der untersten Schreibtischschieblade. Reißt ihn auf. Ein Schreibheft mit dickem Deckel kommt zum Vorschein. Ein Zettel fällt heraus, beschrieben, Krisztina liest, es muss ein Zitat sein. Woher? Weshalb schrieb Jonás es ab?

„Ruhe bedeutet, ER gibt grenzenlosen Frieden. Eine Heimat. Jemand, zu dem ich nach Hause gehen kann. Der Verständnis hat, hilft, Gutes will. Der mit Spannung und doch in großer sicherer Gelassenheit jeden meiner Schritte geleitet. Der nicht sogleich sagt, welche Pläne er mit mir hat. Der mir völlige Entscheidungsfreiheit in allem gibt, obgleich er mich wissen lässt, was gut und böse ist, dass ich am Ende doch immer wieder zu ihm zurückkehre, was auch immer ich tue, welche krummen Wege auch immer ich gehe. Weil er mich gerufen hat und mich nicht verloren gehen lässt. Er ist es, der allein wichtig ist. Er ist der einzige, der glücklich macht. Und er ist der Unbekannte und doch der längst Erfahrene, ohne den ich nicht mehr leben kann.“

Es ist Krisztina peinlich, diese Worte zu lesen. Sie kennt solche Phrasen, sie ist damit aufgewachsen. Jonás auch; vielleicht braucht man zu gewissen Gelegenheiten solche Verzierungen, doch es darf nicht ausarten, man darf es nicht übertreiben. Sie denkt an ihre Großmutter, die hatte es auch immer übertrieben. Und auch die Schwiegermutter, Jonás' Mutter. Aber Jonás selbst? Ein vernünftiger Mensch, ein bisschen zu still und sehr sensibel, gewiss, aber doch sehr vernünftig. Aus Vernunftsgründen hatte er ja auch dieses Buch vollgeschrieben. Der Arzt, ein kluger Mann, hatte ihn nach seinen Hobbys gefragt. Jonás hatte erwähnt, dass er einmal zu schreiben begonnen, es dann aber wieder unterlassen habe, und der Arzt hatte ihm empfohlen, fortzufahren, sich zu beschäftigen, sich nicht einfach den vielen leeren Stunden zu überlassen. Und vernünftig und still hatte Jonás vor sich hingeschrieben, nur gesagt, dass er etwas schreibe, jedoch nie verraten, was eigentlich.

Am frühen Nachmittag habe ich meine Gardine zurückgeschlagen und aus dem Fenster gesehen. Ungefähr zehn Minuten lang. Es hörte sich an, als hätte ich aus einem wohleingerichteten Wohnzimmer auf die gut befestigte Straße, auf den gereinigten Bürgersteig gesehen, eilende oder gemächlich schlendernde Menschen beobachtet. Aber so war es nicht. Die Gardine ist ja nur eine graue Wolldecke mit ausgefransten Rändern, und was ich draußen sah, war ein Gemisch von Feldweg, Buschwerk, Nebel und Steinhaufen.

Mit einigen Schlucken Slivovitz versuchte ich, ein anderes Bild einzufangen. Vergeblich. Die Büsche und die Steinhaufen wichen keinen Meter voneinander. Ich bin dann ein wenig nach draußen gegangen, obgleich ich mich in der Kälte unbehaglich fühlte, aber es war mir, als müsse ich auf irgendetwas, auf irgendjemanden warten.

Manchmal kommen hier Leute vorbei. Um vier Uhr beenden sie ihre Arbeit im Steinbruch und fahren dann mit dem Rad nach Hause. Ein älterer Mann mit einer braunen Pelzmütze auf dem Kopf und einer Korbflasche an der Lenkstange bekam einen solchen Schrecken, als er mich so unbeweglich an einem Baum lehnen sah, dass er das Gleichgewicht verlor und absteigen musste.

Was sollte ich noch tun? Im Dorf war ich schon am Vormittag. In dem halbdunklen Gemischtwarenladen hatte ich mir eine Flasche Slivovitz gekauft. „Na, na“, sagte der Verkäufer, als er sah, wie gierig ich nach der Flasche griff. Zu dumm, dass er mich noch vom Sommer her kennt. Ich kaufte fast täglich Milch bei ihm, auch Paprikawurst und geräucherten Käse.

„Brauchen Sie sonst noch etwas? Vielleicht Brot oder Butter oder Zwiebeln?“

Ich schüttelte den Kopf. Nein, nur Slivovitz.

„Arbeiten Sie jetzt auch im Winter hier?“

Natürlich arbeite ich auch im Winter hier, warum eigentlich nicht?

„Und fahren Sie zum Weihnachtsfest nicht nach Hause?“ Natürlich fahre ich zum Weihnachtsfest nicht nach Hause, was soll ich dort?

„Neununddreißig Forint, bitte.“

Ich bin von zu Hause fortgelaufen. Nein, nicht von verständnislosen Eltern, die mich daran hinderten, mein Glück zu suchen und zu finden. Meine Eltern sind tot, und ich war schon lange nicht mehr auf dem Farkasréti-Friedhof. Ich verließ Krisztina, meine Frau, und meine beiden Kinder, Géza und Magda. Sie ahnen nicht, wo ich bin; sie wissen ja nicht, dass der Wohnwagen seit der sommerlichen Ausgrabung noch immer hier am Fuße der Burg steht und dass ich hierher zurückgekehrt bin. Sie wussten nicht, dass ich einen Schlüssel hatte; ich wusste es ja selbst nicht. Zufällig fiel er mir in die Hände, gerade zur rechten Zeit, gerade, als ich von der Röntgenuntersuchung nach Hause kam, bei der man mir meine Krankheit bestätigt hatte, gerade, als die große Angst sich ausbreitete, dann der bohrende Ekel und die Überlegung, ob es nicht doch viel besser wäre, gleich das Ende zu finden.“

Erstmals 2003 veröffentlichte der Geest-Verlag Vechta-Langförden mehrere Erzählungen von Heinz Kruschel unter dem Titel „Der große Teufelsrochen“: Am 8. April 1945 starten B17-Bomber von einem Flugplatz in der Nähe von London nach Leopoldshall in Sachsen-Anhalt. Daniel Rosebush sitzt allein in dem Aufklärungsflugzeug und soll die Vernichtung des kleinen Städtchens leiten. Hier ist er aufgewachsen und bis zur 6. Klasse zur Schule gegangen, bis seine jüdischen Eltern mit ihm nach Großbritannien emigrieren mussten. Zur gleichen Zeit machen mehrere englische Fischer Jagd auf den Riesenmanta, einen Teufelsrochen. Das Tier hat den greisen Thor Underhill oft genug genarrt, dieses Mal muss ihm doch der Fang glücken. Eine historische Erzählung schildert die Hintergründe der Ermordung des römisch-deutschen Königs Albrecht von Habsburg im Jahre 1308. Das letzte Buch von Heinz Kruschel aus dem Jahre 2003 enthält sehr unterschiedliche Erzählungen. Hier der Anfang der titelgebenden Erzählung:

„DER GROSSE TEUFELSROCHEN

DER HIMMEL ÜBER DER HALBINSEL DUNGENESS DRÖHNTE.

Es geschah an einem Sonntag, man schrieb den 8. April 1945, und die Fischer, die zu dieser Jahreszeit auf Rochen und Schollen aus waren, blickten nicht von ihrer Arbeit auf, als das Dröhnen begann. Sie waren es gewöhnt, wenn sich die Schwadronen der Bomberverbände über Dungeness und Petersfield formierten, um mit dem eingeladenen Tod an Bord über den Kanal von Dover in Richtung Flandern und dann weiter nach Deutschland zu fliegen. So auch an diesem Sonntag. Fliegende Festungen nannte man die B-17 Bomber ob ihrer starken Bewaffnung.

Sie waren von mehreren Flugplätzen nordöstlich von London aus gestartet, alle gegen 6.15 Uhr. Die Fischer aber mussten bis zum Mittag das wohlschmeckende Fleisch ihrer Rochen an die Großmärkte von Hastings und Folkestone geliefert haben. In diesem Jahre war neben ungenießbaren Nagelrochen und Spitznasen in dem planktonreichen Gewässer auch ein Manta aufgetaucht, an die sechs Meter breit, wie kopflos wirkend und besonders seines weißen Fleisches wegen begehrt. Mantas waren immer schwer zu fangen, schwammen schnell und elegant, wie fliegend im Wasser. Wenn der Kopflose, wie man den Manta birostris nannte, tonnenschwer die Wasseroberfläche durchbrach, kam das Aufklatschen nach weitem Sprung einem Kanonenschuss gleich. Heute wollten es die Fischer wissen.

Ein Manta versprach volle Kassen auf dem Markt. Die Fischer hatten starke Grundschleppnetze und reißfeste, stabile Fangleinen eingesetzt. Die kleineren Fische, die sich im schlammigen Untergrund aufhielten, waren ihnen sicher. Aber nun waren sie heute auf den Manta aus. Großer Teufelsrochen, so nannte man ihn auch. Einmal gereizt, wird der große Rochen zu einem gefährlichen Kämpfer, sagte Thor Underhill, der die Fische besser kennt als die Menschen. Er warnte: Sie sind starke Gegner, wenn man sie harpuniert, ihr dürft sie nie unterschätzen.

DIE PILOTEN SAHEN DEN MOSQUITO BEI TAGESLICHT NICHT

So weit flog der englische Aufklärer den Bombern voraus, runde tausend Meter höher als sie. Aber alle Bomber besaßen Funkverbindung und wussten um seine Aufgabe: er war dafür verantwortlich, über zweihundert ‚Fliegende Festungen’ gemäß Order und Plan dem Angriffsziel entgegenzuführen.

Daniel Rosebush flog heute ohne einen zweiten Mann, aber er fühlte sich sicher. Seitdem die Deutschen die Lufthoheit verloren hatten, genügte ein Pilot in dem Aufklärer, der fast unangreifbar war, denn er konnte über 11 000 Meter hoch fliegen und war pro Stunde siebenhundert Kilometer schnell, dazu ausgerüstet mit modernster Technik.

Daniel hatte einen Befehl auszuführen, zu dem er keine Meinung zu äußern hatte. Befehle diskutierte man nicht. Es gab, wie schon so oft, ein Hauptziel und ein Ersatzziel. Das Hauptziel hieß Leopoldshall, eine kleine, knapp achttausend Einwohner zählende Stadt im anhaltinischen Mitteldeutschland, in der es stille Salzschächte mit eingelagertem, kriegswichtigem Material gab, unter anderem auch mit angereichertem Uran. Ferner existierten noch zwei chemische Fabriken, ein Sodawerk, ein Apparatebau- und ein Flugzeugwerk, das Leitwerke für die Firma Junkers herstellte.

Warum aber Leopoldshall mit der ersten Priorität benannt war, das wusste der Aufklärer Daniel Rosebush nicht, und danach hätte er Captain Trapp oder Colonel Stewart, den Group Leader, nicht fragen können und wollen. Jede Nachfrage gehört sich nicht, und er selber konnte dem Vorgesetzten erst recht nicht erzählen, was sich für ihn mit dem Namen des anzugreifenden Ortes Leopoldshall verband. Er hatte einen Befehl auszuführen, und oft war es gut, jemanden zu haben, der befiehlt und einem selbst damit die Verantwortung abnimmt.

Weit hinter sich sah er die silbernen, gestaffelt fliegenden Vögel, die Schwadronen im Abstand, eine höher als die andere.

ER KANNTE DIE KLEINE STADT LEOPOLDSHALL GUT

Denn sie war seine Heimat. Sie hatte erst in diesem Jahrhundert das Stadtrecht bekommen. Hier war er zur Schule gegangen, bis er sie nach der sechsten Klasse verlassen musste.

Daniel kannte auch das sogenannte Ersatzziel, nämlich Halberstadt am Rande des Harzes: Das war ein alter Bischofssitz, zugleich ein Verkehrsknotenpunkt, in dem Eisenbahnen repariert wurden. Halberstadt war größer als Leopoldshall, und dennoch für die Order, die auszuführen war, nur von zweiter Priorität. Warum, das wussten nur wenige. Er jedenfalls nicht.

Denn die Priority Nr. 2 trat nur dann in Kraft, wenn vor Leopoldshall eine starke Luftabwehr auszumachen war oder ein massiver Angriff von deutschen Messerschmittjägern erfolgte.

Aber jedes der ihm folgenden zweihundert Fernflieger vom Typ B1 besaß zehn Maschinengewehre zur Verteidigung, nicht ohne Grund nannte man den Typ ‘Fliegende Festung’.

GEGEN ACHT UHR ÜBERFLOGEN SIE DEN WESTWALL

Sie befanden sich über deutschem Gebiet, unbehelligt in dieser Höhe von deutscher Abwehr, die den Luftraum schon den Alliierten überlassen hatte, und der Tag versprach sonnig und warm zu werden, so schön, um sich in normalen Zeiten einen freien Tag zu machen. An einem solchen Tag hatte Danie auf einem Radausflug in seinem vorigen Leben auch Halberstadt kennen gelernt.

Er dachte nach und das gefiel ihm. Bevor er Musik einschaltete, erinnerte er sich, dass er Halberstadt im Jahre 1936 besucht hatte, bevor seine Familie das Deutsche Reich verlassen musste. Im Jahre 1936, da war er, der heute dreiundzwanzig Jahre war, ein vierzehnjähriger Gymnasiast gewesen. Gemeinsam mit dem Mädchen Ebba war er nach Halberstadt gefahren, nicht wissend, warum sie, die blonde Schöne, umschwärmt, mulattenbraun und überaus beliebt und begehrt, ausgerechnet ihn gewählt hatte. Aber es gefiel ihm, natürlich gefiel es ihm.

Und nun, zehn Jahre danach, saß er in einer modernen, schwer zu ortenden Maschine, Typ Mosquito, und hörte Billie Holidays Orchester, und wie sie sang. ‘Soon the deep blue sea’, und er sang mit: ‘Will be calling me’ und merkte, wie er während des Singens in die deutsche Sprache gewechselt war, dass er auf Deutsch sang, das war ihm jahrelang nicht passiert.

Das Netz der Erinnerung zog sich zusammen, während er wie mechanisch die Meldungen, die ihm seine Apparate mitteilten, an die in unterschiedlicher Höhe fliegenden Schwadronen weitergab. Es war noch eine halbe Stunde bis elf Uhr.“

Zum Superpreis von nur 99 Cents steht diesmal ein weiterer Pinnowkrimi von Ulrich Hinse zum Angebot. 2014 verlegte EDITION „Falsches Spiel“ als Eigenproduktion – und zwar sowohl als gedruckte Ausgabe wie auch als E-Book: Hauptkommissar Raschke ermittelt wieder. Dieses Mal hat er sich richtig festgebissen. Nicht die Beweise, sondern sein Bauchgefühl sagt ihm, wer der Täter ist. Davon lässt er sich nicht abbringen, denn sein Bauch ist schon beachtlich. EKHK Raschke kann einfach nicht glauben, dass die Frau seines Täters angeblich genau in dem Moment über Bord ging, als ihr Mann unter Deck war. Durch den Rammstoß eines anderen Bootes, das nur sein Täter gesehen haben will! Als dann noch ein Toter gefunden wird, der mit seinem Verdächtigen in einer sehr dubiosen Verbindung stand, wird sein Jagdeifer richtig angeregt. Ein spannender Krimi aus Pinnow, dem Südende des Schweriner Sees und der Umgebung von Schwerin. Alles beginnt scheinbar völlig harmlos. Noch deutet jedenfalls nichts auf ein späteres Verbrechen hin:

„1. Kapitel

Es war ein symbolträchtiger Augenblick. Rainer und Sybille waren seit fast sechs Monaten verheiratet. Und bis heute hatte es bei Rainers Ehegelöbnis, alles mit seiner Frau zu teilen, eine Ausnahme gegeben. Sein Boot, sein ganzer Stolz.

Seit gut drei Jahren besaß er das schon fast historische hölzerne Segelboot mit kleiner Kajüte, das er mit viel Mühe von einem Rentner für viel Geld gekauft hatte. Noch einmal viel Geld hatte es gekostet, bis er über persönliche Verbindungen einen vernünftigen Liegeplatz bekommen hatte, wo er das Boot auch für längere Zeit festmachen konnte, ohne Gefahr zu laufen, dass es ihm entwendet oder beschädigt würde. Das Boot war sein Reich zum Ausspannen, zum Nachdenken, zur Konzentration auf neue Aufgaben im Beruf. Aber auch zum Feiern mit Freunden, zum Angeln und zum gelegentlichen Besäufnis. Seine engeren Freunde aus Pinnow und Raben Steinfeld waren schon öfters auf dem Boot gewesen. Seine Frau Sybille noch nie.

Bis zu jenem Tag. Dass dieses epochale Ereignis nicht schon in den ersten sechs Monaten nach der Hochzeit eingetreten war, lag an der Witterung. Erst Anfang bis Mitte Mai erreichten die Temperaturen am Schweriner See wieder erträgliche Werte. Sie hatten es nicht weit. Bis zu den Liegeplätzen an den Bootshäusern im Schweriner Ortsteil Mueßer Bucht, wo das Boot lag, waren es lediglich fünf Kilometer.

Rainer und Sybille wohnten in dem kleinen Ort Pinnow in einer Wohnsiedlung, die landläufig das Tal der Tränen genannt wurde. Hier waren direkt nach der Wende gut hundert neue Häuser gebaut worden. Dabei hatte sich der eine oder andere Häuslebauer offenbar heftig finanziell übernommen und unter Tränen mussten dann die Häuser wieder verkauft werden. So ein Haus hatten Rainer und Sybille aus einer Zwangsversteigerung günstig erworben und waren recht glücklich damit. Das Grundstück lag am Ende einer Wendeschleife und hatte keine direkten Nachbarn. Saß man im Wohnzimmer, ging der Blick in den eigenen und die umliegenden Gärten. Die Nachbarn waren freundlich und hilfsbereit und so machte das Wohnen dort richtig Spaß.

Gerade verließen sie ihr Haus, als Sybille den Hut zeigte. Jedenfalls nahm Rainer an, es müsse sich um einen Hut handeln, obwohl er eher wie ein dünner Gullydeckel aussah, mit einer Krempe, unter der ein Infanterieregiment Platz gefunden hätte.

„Was um Himmels Willen ist das?“, entfuhr es ihm, als sie ihn aufsetzte.

„Mein neuer Hut“, sagte sie und drehte leicht den Kopf, um das Exemplar richtig zur Geltung zu bringen, „ist er nicht himmlisch?“

„Und du hast ernsthaft vor, ihn den ganzen Tag auf dem Kopf zu tragen?“, wollte Rainer wissen.

„Ich beginne zu ahnen, dass er dir nicht gefällt“, maulte sie und zog einen süßen Schmollmund.

„Doch, er gefällt mir. Er gehört nur zu den hässlichsten Dingen, die ich in der letzten Zeit gesehen habe.“

„Ach, dann ist es ja gut. Ich dachte schon, du würdest ihn von mir ausborgen wollen“, antwortete sie reichlich spitz.

Während der Fahrt in ihrem Cabrio zu den Bootshäusern bat Rainer seine kleine Frau, den Hut auf dem Schoß zu behalten. Zum einen könnte das gute Stück davonfliegen und möglicherweise einen Schwerlaster von der Straße fegen und zum anderen wäre der Luftwiderstand für das kleine Cabrio zu hoch.

So ließ Sybille ihre langen Haare im Fahrtwind flattern. An den Bootshäusern angekommen, brannte Sybille richtig darauf, das Boot kennenzulernen. Dutzende von Booten lagen mit dem Bug zum Steg vertäut. Sie gingen an einer Reihe von Booten vorbei und als sie davor standen, erkannte sie es sofort. Er hatte ihr verschwiegen, dass er sein Boot Sybille genannt hatte. In ihrer Gegenwart wurde immer nur von dem Boot gesprochen. Ein Name war nie genannt worden.

Jetzt stand sie davor und kämpfte mit den Tränen. Einmal an Bord, stellte Sybille gleich klar, dass sie nicht den passiven Badegast spielen wollte. Sie wollte wissen, wie alles funktioniert und bestand darauf, alles selbst zu tun. Sie ließ den Motor an, schaltete ihn wieder ab, zog die Fock und das Großsegel hoch und steuerte schließlich aus der Bucht hinaus auf den Schweriner See. Nach der ersten Stunde, sie waren nur bis hinter die Insel Ziegelwerder gefahren, ließen sie sich treiben und gingen zum gemütlichen Teil über. Als der Wind plötzlich auffrischte, dachte Rainer daran, den Törn zeitlich abzukürzen.

„Wir sollten vielleicht noch das mitgebrachte Mittagessen einnehmen und uns dann langsam auf den Rückweg machen“, schlug er seiner mit glücklichen Augen über den See träumenden Frau vor. Sybille zog einen Flunsch, stand aber trotzdem auf, um die Essenssachen zu holen und den Tisch vorzubereiten.

„Könnten wir nicht doch noch am Schloss vorbei? Da habe ich mich so sehr drauf gefreut.“

„Schon überredet“, sagte Rainer und hoffte, der Wind möge nicht weiter auffrischen, um die Fahrt zum Schloss undurchführbar zu machen.“

Aber warum will Rainer nicht zum Schloss fahren. Und wieso wollte er den Törn abkürzen? Stimmt da doch irgendetwas nicht? Es lohnt sich, die Ermittlungen von Hauptkommissar Raschke zu begleiten, der sich nach dem Willen von Autor Hinse nicht nur durch großen Spürsinn auszeichnet, sondern auch durch beachtliches Bauchgefühl – wie sein Bauch eben. Ob er ihm hilft, diesen ziemlich vertrackten Fall zu lösen?

Viel Spaß beim Lesen, viel Kraft, Mitgefühl und Vergnügen beim Erkunden menschlicher Schicksale in der Ferne und in der Nähe und bis demnächst.