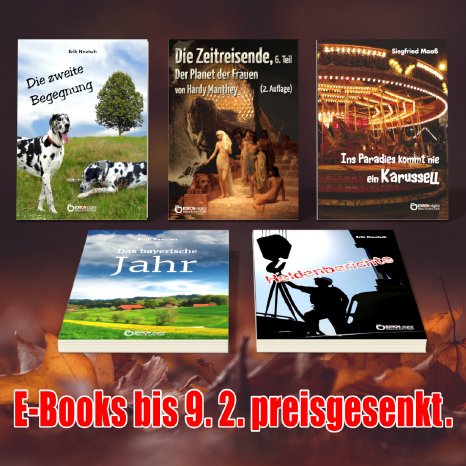

In die Zeit der „sozialistischen Umgestaltung der Landwirtschaft“ führt die erstmals 1961 veröffentlichte Erzählung „Die zweite Begegnung“ von Erik Neutsch, die dramatisch beginnt: Der Bauer Jakob Haselmann kettet die Hunde los, zwei kräftige, hochbeinige Doggen. Nun braucht er die Werber nicht zu fürchten, die aus der Stadt gekommen sind, um ihn in die LPG zu locken.

Das fünfte und letzte Sonderangebot des heutigen Newsletters stammt ebenfalls von Erik Neutsch. Erstmals 1976 hatte er unter dem programmatischen Titel „Heldenberichte“ seine bis dahin vorliegenden Erzählungen und kurze Prosa in einem Band zusammengefasst. Wer aber waren damals seine Helden? Eine aufschlussreiche Lektüre.

Außerdem im Angebot ist heute Teil 6 der Reihe „Die Zeitreisende“ von Hardy Manthey. In seinem fantastischen Roman „Der Planet der Frauen“ soll Aphrodite herausfinden, wieso eben auf diesem Planeten der Frauen der gesellschaftliche und wirtschaftliche Fortschritt, wie auf der Erde geschehen, ausbleibt. Wird sie ihren Auftrag erfüllen und diese Frage beantworten können?

Und damit sind wir wieder beim aktuellen Beitrag der Rubrik Fridays for Future angelangt. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Auch heute wieder ein Blick zurück in die Zeit Ende des Zweiten Weltkrieges und die Zeit kurz danach und die Frage, wie man das alles überleben konnte. Welche Eigenschaften musste einer haben, um das zu schaffen? Und da kommt auch noch eine andere literarische Figur ins Spiel, die ebenfalls mit kriegerischen Zeiten zu tun hatte.

Erstmals 1998 erschien im Berliner Verlag Alt-Friedrichsfelde 73 der Roman „Das bayerische Jahr. Fragment einer Kindheit in Deutschland“ von Rudi Benzien. Die darin zitierten Wehrmachtsberichte wurden dem „Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht 1944 - 1945, Teilband 2“ entnommen: Da geht einer auf Reisen, die Reise heißt Flucht und geht von Schlesien über Dresden bis in ein niederbayerisches Dorf. Der Held des Romans ist fast zehn Jahre alt. In Dresden überlebt er mit seiner Mutter das Bombeninferno. Das bayerische Jahr schließt das Kriegsende ein und die ersten Monate danach. Eine aufregende, prägende Zeit, die dem Zehnjährigen Entscheidungen und Handlungen abverlangt, die existenzieller Art sind …

Dennoch ist dieser Roman kein Leidensbericht, weil der Held der Geschichte ein entfernter Verwandter des grimmelshausenschen „Simplizissimus“ zu sein scheint. Inmitten von Kriegswirren und Verlusten offenbart sich die Resilienz des jungen Protagonisten, dessen Reise durch ein zerrüttetes Deutschland nicht nur eine Flucht vor dem Bombenhagel, sondern auch eine Reise ins Ungewisse ist. Die folgende Leseprobe gewährt uns einen Einblick in seine Erlebnisse und Gedanken während dieser entscheidenden Zeit.

Kaum stand der Zug, drängten die Menschen gegen die Abteiltüren, dass es unmöglich war, sie zu öffnen.

Rot-Kreuz-Schwestern, in Lodenmänteln und weißen Hauben, versuchten mit energischen Worten, die Flüchtlinge zu veranlassen, die Türen frei zu machen.

„Luftlagemeldung: Starke angloamerikanische Bomberverbände befinden sich im Anflug auf Dresden. Bitte geben Sie die Türen frei, damit ein schnelles Einsteigen möglich wird. In fünf Minuten wird der Zug den Bahnhof verlassen.“

Die Nachricht, die sachlich-nüchtern aus dem Lautsprecher kam, bewirkte ein Wunder:

Vor den Türen bildeten sich freie Räume, die Rot-Kreuz-Schwestern öffneten die Türen, halfen beim Einsteigen. Auffallend viele Flüchtlinge waren ohne Gepäck, was das Einsteigen beschleunigte. Innerhalb von drei Minuten war der Bahnsteig menschenleer, der Zug setzte sich in Bewegung. Als der letzte Wagen den Bahnhof verlassen hatte, kündigte ein auf- und abschwellender Heulton einen erneuten Fliegerangriff auf die Stadt an der Elbe an.

Im Abteil war es angenehm warm und sie hatten genug Platz, wie in dem Zug, der sie gestern nach Dresden gebrachte hatte. Außer Peter und seiner Mutter waren noch zwei Frauen und drei Kinder im Abteil. Zu einer blonden, hageren Frau gehörte ein kleines, etwa dreijähriges Mädchen; ein Zwillingspaar, ein Junge und ein Mädchen, schmiegte sich Schutz suchend an ihre Mutter, deren Gesicht von strähnigem, dunklen Haar umrahmt war.

Wie sich im Gespräch herausstellte, waren sie in der Nacht auf dem Hauptbahnhof gewesen, aber gleich als die ersten Bomben in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs einschlugen, hatten sie ihr Gepäck liegengelassen und waren aus dem Gebäude geflohen.

„Alles, was wir gerettet haben, ist unser nacktes Leben und meine Umhängetasche mit den Papieren“, sagte die Frau mit den Zwillingen. Der Frau mit dem kleinen Mädchen war es ebenso ergangen. Über ihr im Gepäcknetz lag ein kleiner Koffer, auf ihrem Schoß hielt sie krampfhaft eine lederne Handtasche fest.

Peter blickte hoch zum Gepäcknetz über seinem Kopf, wo der große Sack mit den Betten, der große Koffer mit den gelben Ecken, sein Rucksack und seine Schulmappe lagen. Genau wusste er nicht, ob er sich darüber freuen sollte oder nicht.

Auf der Seite, wo Peter und seine Mutter saßen, war noch soviel frei, dass dort Platz für mindestens drei Leute war.

Der Zug hatte Dresden hinter sich gelassen, fuhr mit großes Geschwindigkeit durch die bergige Landschaft, ab und zu versperrten Dampfwolken, die von den Lokomotive herkamen, den Blick aus dem Fenster. Zu dem Geratter der Räder gesellte sich ein fernes Donnergrollen, das aus der Richtung kam, in der Dresden lag …

Peter hielt sich die Ohren zu, so spürte er nur mit dem Körper die Vibrationen, die die Schienenstöße verursachten, die fernen Bombeneinschläge nahm er nicht mehr wahr.

Er sah, wie seine Mutter ihre Umhängetasche öffnete und den letzten Brief seines Vater herauszog. Peters Freude darüber, dass sein Vater nun auch endlich Soldat geworden war, hatte sich längst verflüchtigt, war einem Gefühl von Angst und Sorge um seinen Vater gewichen.

Während seine Mutter zum wiederholten Male den Brief las, breitete sich in ihm ein Gefühl von bisher nie gekannter Unsicherheit aus: Ihm wurde bewusst, dass es keinen Punkt mehr gab, den er Zuhause nennen konnte; seine Freunde waren in alle Winde zerstreut, saßen frierend auf Pferdewagen oder in Zügen, die ohne festes Ziel durch das von den Feinden noch nicht besetzte Deutschland fuhren, das täglich kleiner wurde. Wenn er versuchte, an seinen Vater zu denken, hatte er jetzt keinen Ort mehr, wo er sich ihn vorstellen konnte. Er wusste nicht, wo er jetzt in diesem Augenblick sein konnte. Ihm fiel jener Abend am Fluss ein, wo er mit seiner Mutter am Ufer der Neiße gestanden hatte, wo weit hinter dem Fluss der Himmel feuerrot war und aus der Ferne jenes ihn Angst machende Donnergrollen zu hören war. Er versuchte, sich seinen Vater an einem Ort vorzustellen, aber seines Vaters Bild verschwamm in feurig flackernder Himmelsglut, zerfloss im Grollen ferner Artilleriekanonaden. Bruchstücke von Frontberichten, die er im Radio gehört hatte, kamen ihm in den Sinn: Verlustreiche Rückzugsgefechte, heldenhafte Gegenwehr, aufopferungsvoller Abwehrkampf … Der Gedanke, dass sein Vater, wenn er einen Brief schreiben wollte, nicht wusste, wo er ihn hinschicken sollte und dass sie, wenn sie wieder an einen Ort kämen, wo sie bleiben konnten, ihm nicht schreiben konnten, weil sie nicht wussten, wo er sich befand, beunruhigte ihn zusätzlich. Würden sie sich je wiederfinden? Peter suchte in seiner Erinnerung nach Bildern. Er schaffte es, sich sein Gesicht klar und deutlich vorzustellen, ihm fiel eine Situation ein, an die er sich gern erinnerte: Ein Abend im letzten Winter, in der kleinen Stube ihrer Wohnung in Berlin, es war dunkel im Zimmer, die Fenster waren verhangen, damit kein Licht nach draußen drang. Der Vater stand mit dem Rücken am Ofen, er sang das Lied vom Brunnen vor dem Tore und das von der Mühle im Schwarzwälder Tal und das von der wahren Freundschaft, die niemals wanken soll, wenn sie auch entfernet ist und jenes vom schönsten Wiesengrunde, wo meiner Heimat Haus steht … „Dich, mein stilles Tal, grüß ich tausend Mal …“

Peter summte das Lied vom schönsten Wiesengrunde, sein Gesumme vermischte sich mit dem gleichmäßigen Geräusch, das die Räder des Waggons auf den Schienen verursachte, rhythmisch skandiert vom regelmäßigen Klopfen der Schienenstöße.

Peters Mutter hörte sein Summen, sie drückte ihn an sich.

Unerwartet bremste der Zug seine Geschwindigkeit ab, wurde langsamer und langsamer, hielt. Peter stand auf, blickte aus dem Fenster, versuchte zu erkennen, wo sie waren. Langsam gewöhnten sich seine Augen an das Halbdunkel, er erkannte einen Bahnsteig; Plauen, las er auf einem großen Emailleschild. Stimmen und dann laute Rufe drangen von draußen herein. Überall wurden die Fenster heruntergelassen. Schwestern des Roten Kreuzes kamen an den Zug, reichten Pappbecher mit heißem Tee und belegte Brote durch die Fenster. Alles vollzog sich ohne viel Worte und mit Schnelligkeit.

Weil die Bahnhöfe ein bevorzugtes Angriffsziel für englische und amerikanische Bomber waren, verließ der Zug nach kurzem Halt den Bahnhof.

Gleichmäßig ratternd rollte der Zug durch die Nacht, einem Ziel zu, das keiner kannte.

Die folgende Leseprobe aus Siegfried Siegfried Maaß' Roman „Ins Paradies kommt nie ein Karussell“ entführt uns in die Welt des Protagonisten, der sich inmitten von zwischenmenschlichen Spannungen, alltäglichen Herausforderungen und inneren Konflikten befindet. Lassen Sie uns eintauchen in einen Ausschnitt seines Lebens, der sowohl seine Gedanken als auch die Dynamik seiner Beziehungen beleuchtet.

„Hast du eine gute Nacht gehabt?“, rief Pachnitzke, und als ich ihn unterm Handtuch hervor anblickte, entdeckte ich sein spöttisches Lachen, womit er verriet, genau zu wissen, wie gut meine Nacht gewesen war. „Weißt du“, meinte er dann und prahlte dabei so laut, dass ich befürchtete, Langewalds würden jedes Wort verstehen können, „du musst mal ’ne Handvoll Staufferfett nehmen und deine Wagentür schmieren. Sonst kriegt nämlich jedes Mal der ganze Rummel mit, wann du nach Hause kommst.“

„Gut“, sagte ich, „werde ich machen.“

Über die vergangene Nacht konnte ich mich eigentlich nicht beklagen. Aber sollte ich etwa auf Pachnitzkes Ton eingehen und ihm unter die Nase reiben, dass ich bis zum Morgengrauen bei Ulrike gelegen hatte? Das ging ihn schließlich nichts an. Vielleicht hatte er aber gar keine Einzelheiten hören, sondern mich wirklich nur vor neugierigen Nachbarn warnen wollen? Bisher hatte er sich nie darum gekümmert, was ich in meiner Freizeit trieb.

Ich musste plötzlich wieder an meinen Traum denken. Hätte Ulrike nicht nur in meinem Traum das Riesenrad übernommen, würde ich jetzt zu Pachnitzke sagen: Ich will zu Schmalfelds überwechseln. Ulrike kann eine Hilfe gut gebrauchen.

Ich stellte mir sein Gesicht vor, die Enttäuschung, die darauf zu erkennen sein würde. Von einer „guten“ Nacht würde er dann bestimmt nicht mehr reden. Oder hatte er vielleicht schon einen Ersatz für mich in Aussicht? Hoffentlich war es dann nicht wieder so eine Type wie damals, als ich in der PGH „Amboss und Hammer“ lernte und zweimal in der Woche nach Bärenburg in die Berufsschule fahren musste, wo sie uns immer so sehr mit Aufgaben eindeckten, dass ich nachmittags einfach keine Zeit für den Rummel hatte - so schwer mir’s auch fiel, in meiner Bude über den Büchern zu hocken, während dort draußen hinterm Saalewall der Rummel im Gang war. Dieser Kerl jedenfalls, den Pachnitzke damals aufgelesen hatte, hätte ihm bald das ganze Geschäft versaut, wenn ich nicht mit meinen Jungs aus der PGH aufgekreuzt wäre. Aber davon bei anderer Gelegenheit mehr.

Die ganzen Überlegungen, die mein Weggehen von Pachnitzke betrafen, waren sowieso völlig umsonst, denn Ulrike würde in Brückstedt zurückbleiben, weil ihr Urlaub zu Ende ging; da konnte ich träumen, soviel ich wollte - in der Wirklichkeit war eben alles anders. Bei Langewalds hatte ich aber auch noch nichts erreicht, weil ich nicht so mit der Tür ins Haus fallen wollte. Aber die „Traumfahrt“ blieb mir ja zum Glück erhalten.

„Sieh mal“, hatte Ulrike in der Nacht gesagt und war dabei friedlich und keineswegs streitsüchtig wie sonst bei diesem Thema. „Was soll ich denn auf dem Rummel? Ich hab nun mal keine Ader dafür. Hältst du mich etwa für herzlos und denkst, mir würden meine Eltern nicht leid tun? Dann täuschst du dich aber gewaltig. Soll ich jedoch nur aus Mitleid mit ihnen etwas tun, von dem ich genau weiß, dass es nicht gut für mich ist?“

Als ich etwas erwidern wollte, verschloss sie mir mir ihrer warmen Hand den Mund. „Warte“, sagte sie, „lass mich erst zu Ende sprechen. Und du darfst dann hinterher auch nicht gleich aus der Haut fahren, versprichst du mir das?“

Ich nickte. Was hätte ich anderes tun sollen? Sie konnte sich anscheinend nicht vorstellen, wie schwer es mir fiel, so sachlich und nüchtern darüber zu sprechen. Ich musste schließlich allein auf dem Rummel zurückbleiben. Was sollte ich anstellen? Seit ich Ulrike hatte, befand ich mich gewissermaßen in einer Schönwetterzone; daran konnte auch eine zeitweilige kurze Eintrübung nichts ändern. Sich jeden Abend schon auf den bevorstehenden Tag zu freuen - wann hatte es das je zuvor für mich gegeben? Im Paradies hatte ich das nicht kennengelernt. Worauf hätte ich mich auch freuen sollen? Etwa auf meine Brüder, die mir dauernd das auswischen konnten und dafür noch in Schutz genommen wurden? Oder auf meinen Vater, der nie einen guten Faden an mir ließ? Selbst meine Mutter konnte mir das Erwachen und damit den Beginn des neuen Tages kein bisschen angenehm machen. Kaum hatte ich nämlich die Augen aufgeschlagen, rasselte: sie schon, zuverlässig wie ein Uhrwerk, die Pflichten herunter, die ich im Verlauf des Tages zu erfüllen hatte. Ich kann mich kaum an eine Ausnahme erinnern.

Jetzt war alles anders. Aber die schönen Tage mit Ulrike waren schon gezählt. Warum ist das, was einem Freude bereitet, selten von Bestand?

Die folgende Leseprobe aus Erik Neutschs Roman „Die zweite Begegnung“ führt uns in eine Welt voller Herausforderungen und menschlicher Konflikte. Wir tauchen ein in eine Szene, die die schwierige Lage der Charaktere und ihre Auseinandersetzung mit den Härten des Lebens eindrucksvoll darstellt.

Gegen Kulka wehrte er sich: „Nein, darum allein nicht. Aber ich bin kein Bettler. Das bin ich nicht. Du weißt ja nicht, was die Altbauern sagen. Wenn sie hier in der Schenke hocken und hecheln. Der Büttner-Hannes, das ist der Schlimmste. Denkst wohl, ein Bauer bist du, sagt er. Weil du die Almosen gekriegt hast. Aus der Bodenreform, he? Und die anderen kichern und stecken die Köpfe zusammen. Ich bin nicht auf die Brosamen angewiesen, verstehst du? Ich will, was rechtmäßig mein Eigen ist...“ Er stockte, sprach weiter: „Jetzt aber ist das Pferd hin. Wie soll ich denn pflügen?“ In seinen Augschlitzen schimmerten schwere, große Tränen.

„Das können wir regeln, das“, tröstete Kulka, nippte am Bier und starrte durch die Flüssigkeit, bis auf den tönernen Grund des Krugs. „Zum Komitee gehen wir. Zum Komitee für die Bauernhilfe. Auch wenn es kein Gaul ist. Einen Ochsen treiben wir schon auf für dich. Aber die Minen... Wenn nur diese heimtückischen Dinger nicht wären...“

Haselmann schob angewidert das Bier beiseite und forderte zur Theke: „Rück noch einen Kümmel raus, Dicker. Zwei, für den Hinkepoot einen mit. Das Zeug hier ist nicht zu saufen. Diese elende Magermilch...“ Auf Kulka gezielt, sagte er: „Und wenn ich selbst drauf krepiere, auf dem Weihnachtshang. Ich geh nicht wieder runter von ihm.“

Kalle Kulka sagte plötzlich: „Ich versuch’s.“

Am anderen Morgen saß Kalle Kulka auf einem luftbereiften Ackerwagen, den ein Traktor hinauf zur Weihnachtshöhe schleppte. Haselmann und andere Neubauern luden den Pferdekadaver auf den Wagen und holperten mit ihm ins Dorf hinunter. Mehrere Steilen des zerfetzten Tierleibes zeigten frische Schnittwunden; über Nacht hatten hungrige Leute aus der Umgebung bereits das Fleisch an den Keulen, den Lenden und der Brust gestohlen und vielleicht schon verzehrt. Kulka blieb und besichtigte die Unglücksstätte. Die Erde war aufgetrichtert und von Blut durchfeuchtet. Kulka bog die Unkrautstauden daneben auseinander, die Quecken und Schachtelhalme. Er sah das metallische Gleißen der gebräunten Tretminen. Er wußte noch nicht, wie viele es sein würden. Vorsichtig schnitt er mit seinem Taschenmesser die Halme der Pflanzen ab. Dann untersuchte er die platten, kreisrunden Sprengkörper. Er kannte das Fabrikat, im Strafbataillon war er an ihm ausgebildet worden. Er schraubte die Kapseln ab und barg die Zündsätze. Seine Finger durften nicht zittern, nicht einen Augenblick. Haselmann und die Bauern waren wieder zurückgekehrt. Sie standen am Feldweg und bangten um den Arbeiter. Sie konnten aus der Entfernung nur ahnen, was er tat. Sie verfolgten mit ihren Blicken jede seiner Bewegungen und schwiegen. Hin und wieder traf sie das Blinken der Klinge. Jedesmal, wenn Kulka sich aufrichtete, atmeten sie erleichtert auf. Einmal kam der Arbeiter zu ihnen und bat um etwas Kaffee. In den Falten auf seinem Gesicht glitzerte der Schweiß. Sie wagten nicht, ihn nach seiner Arbeit zu fragen. Sie reichten ihm das Getränk und haschten nach seinen Augen. Sie hofften, aus ihnen irgendein Zeichen zu entnehmen, das sie klüger machte. Kulka schlürfte den heißen Kaffee in kleinen Schlucken. Er brannte sich eine Zigarette an, zertrat sie aber halbgeraucht im Gras. Dann drehte er sich wortlos um und humpelte wieder auf die ungepflügte Fläche. Meter um Meter tastete er sich den dunklen, drohenden Fichten entgegen. Die Bauern wichen nicht von der Stelle. Wenn sie sich etwas zu sagen hatten, flüsterten sie nur. Endlich gewahrten sie, daß sich Kulka immer seltener bückte. Schließlich, als er den letzten Zipfel des Hanges durchstreift hatte, wankte er vom Feld. Über ein Dutzend Minen hatte er bis zum Nachmittag entschärft. Auf seinen verschwitzten Armen klebten die trockenen Spelzen vom Flughafer. In den Stoff seines Anzugs hatten sich Kletten gehakt. Erschöpft ließ er sich auf den Rasen am Wegrand sinken. Das eine Hosenbein rutschte Kulka fast bis zum Knie hinauf. Es entblößte eine geschiente hölzerne Prothese.

Die folgende Leseprobe aus Erik Neutschs „Heldenberichte“ führt uns in eine dramatische und bewegende Szene, die tief in die menschliche Erfahrung und das historische Geschehen eintaucht. Wir begegnen David Rübsamen, der sich in einer Zeit des Wandels und der Herausforderung wiederfindet, eine Zeit, die seine Existenz und Identität auf die Probe stellt.

Darüber war der Mittag vergangen, und die spätherbstliche Sonne balgte sich kraftlos mit Schatten, als David Rübsamen sich entschloß, sein Geschäft nicht länger offen zu halten. Noch nie war ihm, solange er lebte und handelte, ein ähnlicher Gedanke gekommen, auch nicht in den Tagen zuvor, als er vergebens auf Kundschaft gewartet hatte. Im Gegenteil. Nicht selten hatte er sogar die Holzrollos vor dem Eingang wieder hochgeschoben, wenn er auf den Steinstufen nur ein paar Schritte zu hören geglaubt hatte. Doch nichts dergleichen war noch geschehen, und die Hoffnung verließ ihn.

Er ging an die Tür, um sie wie allabendlich zu verriegeln. Da aber gewahrte er, daß vor dem Fenster ein Mann stand. Offensichtlich war es ein Mann, denn deutlich waren Schaftstiefel und Breeches zu sehen. Von der Brust an aufwärts allerdings blieb der Körper verdeckt, da das Fenster, schon unterhalb des Trottoirs beginnend, nicht höher hinausgebaut war.

David Rübsamen spürte sein Herz trommeln. Freude befiel ihn, ließ seine Glieder beben und hatte doch nichts mehr und nichts weniger zum Anlaß als nur ein Paar bestiefelter Beine.

Der Mann vor dem Fenster bewegte sich. David Rübsamen eilte hinter den Verkaufstisch und stützte die Hände flach auf die Platte, wie er stets seine Kunden empfangen hatte. Aber wußte er denn, ob der Mann auch käme? Hatten denn nicht in den letzten Tagen auch andere Passanten in sein Fenster geblickt und waren dann trotzdem achtlos weitergegangen?

Absätze hackten auf den Steintritt. Ein Schatten fiel gegen die Scheiben der Tür, die Klinke wurde niedergedrückt, und das Glockenspiel begann melodisch zu klingen.

Der Mann trat ein. Er trug eine Brille und eine Schirmmütze. „Heil Hitler“, sagte er, wie fast nebenbei.

„Heil Hitler“, entgegnete David Rübsamen. Der Fremde kam ihm so fremd nicht vor, und er verbeugte sich. „Womit darf ich dienen, mein Herr?“ Unzählige Male hatte er diesen Satz gesprochen. Wohl überlegt hatte er für sein Geschäft diese Frage gewählt. Für alle Eintretenden sollte sie unverbindlich klingen, ihnen nicht sofort die Absicht zu kaufen unterstellen und sie trotzdem in das Verhältnis versetzen, das jeder Kunde liebte: sich umworben zu fühlen.

Der Mann schaute sich um. David Rübsamen wurde erst jetzt bewußt, daß er in einer Uniform steckte.

„Ich möchte gern ein paar Reißzwecken.“

„Aber bitte. Oh bitte sehr.“ David Rübsamen zog dienstbeflissen ein Schubfach auf und breitete die Ware aus. „Die besten und die billigsten Sorten, mein Herr...“

„Ich suche recht starke Reißzwecken. Solche, die sich nicht gleich verbiegen.“ Der Fremde musterte die Auslage.

David Rübsamen trippelte wiederum zum Schrank, öffnete eine andere Lade und bot deren Inhalt an.

„Ich rate Ihnen, nehmen Sie Reißnägel. Die dringen in jedes Holz ein und sind klopffest.“

Der Mann betastete sie mit den Fingern. „Was kostet das Stück?“

„Zwanzig Reichspfennig das Schock.“ David Rübsamen legte wieder die Handflächen auf die Tischplatte.

„Nein, kein Schock. Ein halbes Dutzend genügt.“

„Bitte sehr, mein Herr.“ David Rübsamen wickelte die Reißnägel sorgfältig in Seidenpapier, bevor er sie in eine Tüte tat, und überreichte sie dann seinem Kunden. „Zwei Reichspfennig macht es dann, Herr.“

Der Mann nahm das Päckchen, legte, als zähle er sie vor, zwei einzelne Pfennigmünzen auf den Glasteller mit Pelikan-Reklame, dankte und ging.

David Rübsamen kam zu spät, um ihm vor dem Hinaustreten noch die Tür zu öffnen. Er verstaute die Schubkästen wieder an Ort und Stelle. Als er jedoch zufällig davon aufsah, bemerkte er, wie sich der Mann, dessen Gesicht ihm nicht unbekannt gewesen war, draußen an der Tür zu schaffen machte. Kaum aber entdeckt, entfernte sich der Fremde.

David Rübsamen lief verwundert zur Tür, um nachzuschauen.

Die Glöckchen bimmelten wieder melodisch.

Am Holz des Rahmens hing von außen ein Pappschild.

Mit sechs blinkenden Reißnägeln war es akkurat an der Tür befestigt.

Auf dem Schild stand in fetten schwarzen Lettern: JUDE.

In der folgenden Leseprobe aus Hardy Mantheys „Der Planet der Frauen“ finden wir uns in einer spannungsgeladenen Szene wieder, in der Aphrodite mit den komplexen Machtstrukturen und gefährlichen Intrigen eines fremden Planeten konfrontiert wird. Ihre Entschlossenheit und ihr Mut werden auf die Probe gestellt, als sie sich unerwarteten Herausforderungen und drohenden Gefahren stellen muss.

Für Aphrodite ist klar, Urgata biedert sich dieser Frau auf dem Thron an und will nun nichts mehr von ihr wissen. Wohin führt das? Urgata hat eben eindeutig die Seite gewechselt. Ist sie unter dem Eindruck der gewaltigen Wabe aus Angst zum Überläufer geworden? Verrät sie Aphrodite kalt berechnend, weil sie fürchtet, den Bohrwürmern geopfert zu werden? Oder hat sie ihre vermeintlich gezwungene Bereitschaft, mit ihr zur Roten Wabe zu gehen, von Anfang an so geplant? Egal wie es auch sei, sie ist in Gefahr. Dass den Bohrwürmern Menschen geopfert werden, verraten die Mosaike unter ihren Füßen.

Eine andere Frau geht an ihnen vorbei und flüstert Schirwara etwas ins Ohr.

Das Gesicht der Frau verfinstert sich zusehens. Die Schirwara scheint sich vor Wut aufzupumpen. Ihr ohnehin dickes Gesicht und ihr ganzer Körper schwellen an.

Wohl kurz vor dem Zerplatzen brüllt sie in den Saal: „Diese fremde Kriegerfrau raubte uns eine Gruppe wilder Männer. Diese Tat wurde selbst von unseren Frauen beobachtet. Sie sahen, wie die Männer gefesselt verschleppt wurden!“

Urgata beeilt sich, eilig zu erklären: „Es geschah alles nur auf Befehl dieser Kriegerin!“

Jetzt wendet sich Schirwara doch direkt an Aphrodite: „Wer hat dir erlaubt, unsere Männer zu rauben? Sie gehören alle mir!“

Aphrodite ist klar, leugnen ist hier sinnlos. So tritt sie die Flucht nach vorn an. Sie gibt sich betont selbstsicher: „Es stimmt, ich habe mir Männer aus den Wäldern nicht weit von hier geholt. Doch weder die Männer selbst noch die Götter haben mir gesagt, dass diese Männer euch gehören. Solange sie frei in den Wäldern herumlaufen, gehören diese Männer niemandem. Wo euer Reich beginnt oder endet, könnt ihr mir mit Sicherheit auch nicht sagen. Ist es so?“

Ihre Worte scheinen Schirwara jetzt gänzlich aus der Fassung zu bringen. Jedes ihrer hervorquellenden Augen führt nun ein Eigenleben. Aphrodite weiß nicht mehr, ob diese Frau überhaupt noch jemanden anschaut.

Doch zu ihrer Überraschung sagt die Frau beängstigend ruhig: „Dann, meine teure Freundin, hast du dich eben geirrt!“

Aphrodite will jetzt einlenken und sagt: „Das ist gut möglich! Wir können doch über alles reden. Es findet sich bestimmt eine Lösung für unser Problem!“

Schirwara sagt lächelnd: „Dann wirst du wohl dafür bezahlen müssen!“

„Was verlangt ihr dafür?“, fragt Aphrodite.

„Der Preis bist du!“, grinst Schirwara sie an und gibt mit der Hand ein Zeichen.

Aphrodite versteht nicht, was diese Frau damit meint.

Ein gewaltiger Schmerz am Hinterkopf raubt ihr alle Sinne und ihr wird schwarz vor den Augen.

Kommen wir zum Schluss noch einmal kurz auf das Paradies zurück. Und auf den Rummel, der zumindest für eine der beiden Hauptfiguren in dem Jugendbuch von Siegfried Maaß als Symbol für Freiheit und Unabhängigkeit steht. Übrigens wurde der Rummel auch in anderen Büchern und Filmen der DDR in ähnlicher Weise als Metapher benutzt. Und welche Chancen haben Sie der Liebe von Karo und Ulrike gegeben?

Schwierige Entscheidungen stehen auch in den anderen vier Sonderangeboten der heutigen Post aus Pinnow an, die für eine spannende Lektüre sorgen. So geht es in „Die zweite Begegnung“ von Erik Neutsch um nichts Geringeres als Klassenkampf auf dem Lande, wie man das damals nannte. Oder denken wir an die „Heldenberichte“ desselben Autors und die übergreifende Frage, was eigentlich Helden zu Helden werden lässt.

Bleiben Sie ansonsten auch im neuen Jahr vor allem schön gesund und munter und der Welt der Bücher gewogen. Der Nachschub wird schon zusammengestellt.

In der nächsten Woche präsentieren wir wieder einmal einen historischen Abenteuerroman von Ulrich Hinse „Das Gold der Templer“ führt ins 14. Jahrhundert und in die Machtkämpfe der damaligen Zeit: Jaques de Molay, der Großmeister des in der ganzen Welt des Orients und des Okzidents bekannten und geschätzten, aber auch gefürchteten Templerordens war entsetzt. Sein Orden sollte aufgelöst, die Ritter verhaftet werden und das riesige Vermögen der französischen Krone zufallen. Die Haftbefehle waren bereits ausgestellt und an alle Gouverneure und Bischöfe in Frankreich verteilt worden. Am Freitag, dem 13. Oktober 1307, sollen in den Morgenstunden überall im Land die Vasallen des Königs jeden Templer festnehmen und einkerkern. Spannend.