Einen ganz anderen zeitlichen und geografischen Hintergrund hat dagegen der Roman „Der Winter ist ein anderes Land“ von Gabriel Gafita, der im sozialistischen Rumänien des Jahres 1979 spielt, als dort noch Nicolae Ceaușescu und seine Frau Elena an der Macht (und am Leben) waren. Hochschuldozentin Ana und Journalist Filip, beide sind seit einem Jahr glücklich verheiratet, bekommen plötzlich große Schwierigkeiten …

Und damit sind wir wieder beim aktuellen Beitrag der Rubrik Fridays for Future angelangt. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Ein immer wichtiger werdendes Thema ist der Klimawandel und die damit einher gehende Gefährdung vieler Tier- und Pflanzenarten. Gerade in letzter Zeit wird zum Beispiel über die Bedrohung von Bienen diskutiert und darüber, was zu ihrem Schutz unternommen werden kann – und nicht zuletzt nicht nur zum Schutz von Natur und Umwelt, sondern auch zum Schutz und für das Überleben von uns Menschen. Die Bienen sind ein wichtiger Anzeiger dafür, wie gut beziehungsweise wie schlecht es unserer Erde geht.

Erstmals 2017 veröffentlichte Annegret Templin ihr sowohl auf Hochdeutsch wie auch auf Plattdeutsch erschienenes Kinderbuch für Kinder von 4 bis 8 Jahren „Jakob und die Bienen/Jakob und de Immen“ – mit Illustrationen von Dominik Peters. Zu ihrem Buch schreibt die Autorin selbst: „Ich habe diese Geschichte für Kinder ab sechs Jahre geschrieben, um euer Interesse an Bienen zu wecken. Sie sind wichtige Nutztiere und brauchen unsere Hilfe. Jeder sollte etwas dazu beitragen, dass es den Bienen gut geht. Traut euch, seid neugierig, besucht einen Imker und erfahrt so mehr über das Leben der Bienen!

Ik heff disse lütt Geschicht schräben, wieldat ji wat oewer de Immen liern künnt, denn de sünd de wichtigsten ünner de Tiere un de bruken uns‘ Hülp. Jedwerein kann wat daun, dat dat de Immen gaut geiht.“ Und so fangen die beiden Fassungen an – auf Hoch und up Platt:

„Jakob und die Bienen

Jakob ist ein kleiner Junge mit blondem Lockenkopf und blauen Augen.

Er lebt in einer großen Stadt und geht in den Kindergarten.

Aber bald, wenn der Sommer vorbei ist, kommt er in die Schule und darauf freut er sich.

Jetzt ist Frühling. Die Schneeglöckchen und Krokusse blühen, an den Bäumen und Sträuchern sprießen die ersten zartgrünen Blätter, die Spatzen jagen sich durch Lavendelbüsche und Amseln fliegen mit Nistmaterial in die nächste Hecke.

Jakob ist zu Besuch bei seinem Opa, seinem Bienenopa.

„Die Sonne hat schon ganz schön Kraft“, sagt Opa. „Gut, dass der Frühling da ist. Die Bienen fliegen auch schon.“

Opa setzt sich den Schleier auf den Kopf und geht zu seinen Bienenkästen.

Wie kann denn die Sonne Kraft haben, denkt Jakob, das hat er ja noch nie gehört. Die Großen sagen manchmal aber auch komische Sachen.

Jakob schlendert gedankenversunken über den Hof.

Doch plötzlich sieht er etwas, das seine Aufmerksamkeit erregt.

„Opa, Opa, kannst du mal kommen?“

Hell klingt Jakobs Stimme über den Hof.

Er beugt sich tief herunter, um besser sehen zu können.

„Opa, kommst du?“, ruft Jakob noch einmal.

Endlich ist Opa da. Jakob ist schon ganz aufgeregt.

„Sieh mal, ich habe hier ein Tier gefunden. Ich glaube, das ist eine von deinen Bienen. Die sieht ja ganz anders aus als die anderen.“

„Ich war oben bei den Bienenbeuten“, sagt Opa, „da kann ich nicht einfach weglaufen, wenn ich den Deckel aufhabe. Na, was hast du denn gefunden?“

Jakob zeigt auf das am Boden liegende Tier. „Siehst du, hier.“

Opa zieht sich den Schleier vom Kopf, nimmt seine Brille aus der Tasche, putzt sie etwas umständlich und setzt sie sich auf die Nase. Er nimmt das Tierchen vorsichtig in die Hand und betrachtet es.

„Ja“, sagt Opa „das ist vielleicht eine von meinen Bienen. Die sieht aber gar nicht gut aus. Sie hat keine Flügel und deswegen kann sie nicht mehr fliegen. Das macht eine Krankheit.“

Jakob hatte schon gehört, dass sich sein Opa mit einem anderen Mann, der auch Imker ist, darüber unterhalten hat. Dabei haben sie ganz ernste Gesichter gemacht.

„Opa, müssen deine Bienen jetzt sterben?“, fragt der Junge mit Tränen in den Augen.

„Nein, sei nicht traurig, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich bin doch auch ein Bienendoktor, ich passe gut auf sie auf und gebe ihnen Medizin, wenn sie etwas brauchen. Aber manchmal sind sie schon zu schwach und dann hilft ihnen das Mittel nicht mehr.“

Er nimmt den Jungen auf den Arm, um ihn zu trösten.

Jakob und de Immen

Jakob is ein lütten Jung mit flassblonde Hor und blage Ogen. Hei lääft in ein grote Stadt und geiht in‘n Kinnergoorden. In ein poor Mand, wenn die Aust vörbi is, kümmt he in de Schaul un dorup freut sick de Jung sihr.

Nu is’t oewer ierst Frühjohr. Die Schneikieker sünd all dor und de Krokusse bläuden to hop. An Böm un Strükers sünd all de iersten gräunen Bläder tau sein. De Sparlings fleigen dörch dat Buschwark un de Swartschackers drägen Material tau’n Nestbu in de Heck.

Jakob is tau Besäuk bi sinen Grotvadder, sin‘n „Immenopa“. „De Sünn hett al ollich Kraft“, secht Opa. „Gaut, dat dat Frühjohr dor is. De Immen fleigen ok all.“ Gröting set‘t sick den Schlier up den Kopp und geiht zu sien Immenkastens. Woans kann denn de Sünn Kraft hebben, denkt Jakob, dat hett he nie nich hüürt. Die Ollen vertell’n mannichmal oewer dwatschen Kram.

Jakob geiht in Gedanken oewer den Hoff, as he wat süht un röpt: „Opa, Opa, kannst du eins kamen?“ He röpt un röpt. He geiht ein poor Schritt neger ran un bückt sick, wiel he denn bäter kieken kann. Hell klingt Jakobs Stimme oewer den Hoff. „Opa, kümmst du?“, röpt he noch eins. Lang het’t duert, oewer nu is de Grotvadder dor. „Kiek mal eins, wat ick för’n Diert funnen heff. Ick glöw, dat is ein von dien Immen. De süht oewer ganz anners ut as de annern.“

„Ick wier baben bi de Immenkastens“, secht Opa „Dor heff ick nich einfach wechlopen künnt. Na, wat hest du denn funnen?“

Jakob wiest up dat Diert, dat dor up de Ierd licht: „Hier sühst du’t.“

Opa treckt sick den Imkerhaut von’n Kopp, söcht sin Brill in de Jackentasch, maakt sei reiden un sett sei up de Näs. Er nimmt das lütt‘ Diert vörsichtig in de Hand un kiekt sick dat an.

„Tje,“ secht Opa, „Dat is viellicht ein von min Immen. De süht oewer gornich gaut ut: De hett kein Fläugel un kann ok nich mihr fleigen. Soväl a sick weit, maakt dat ein von disse niegen Krankheiten.“

Jakob hett mal eins hüürt, dat sin Opa mit ein annern Imker oewer de Sük snackt hett. Un sei hebben dorbi tämlich iernst käken.

„Opa, moeten dien Immen nu all dod blieben?“, wull de Jung nu weiten mit Tranen in de Ogen.

„Ne, ne, du bruukst di kein Sorgen maken, denn ich bün näbenbi ok Immen-Dokter. Ick pass gaut up ehr up und gäw ehr Medizin, wenn dat nödig is. Oewer mannichmal sünd sei all tau schwach, denn helpt ok de Medizin nich mihr.“

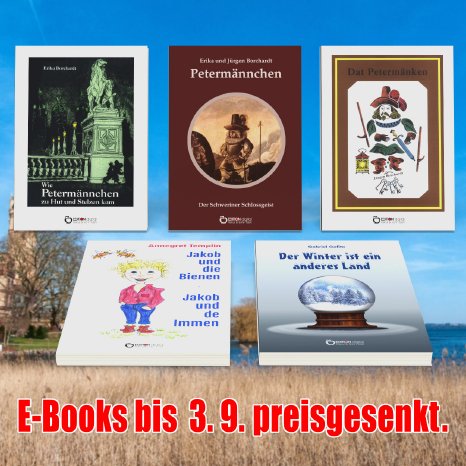

Hei nimmt den Jungen up den Arm un straakt em `n bäten.“ Und damit zu den anderen vier Sonderangeboten dieses Newsletters.

Erstmals 1983 veröffentlichte Gabriel Gafita im Verlag Volk und Welt Berlin „Der Winter ist ein anderes Land“. Die Übersetzung aus dem Rumänischen besorgte Holda Schiller: Die Hochschuldozentin Ana und der Journalist Filip sind seit einem Jahr glücklich verheiratet, als sie das gleiche Berufsschicksal trifft: Beide werden wegen Rationalisierungsmaßnahmen aus ihren Dienststellen entlassen. Ohne feste Anstellung fristet Filip sein Dasein mit Gelegenheitsarbeiten, zu einem permanenten Provisorium verurteilt und zusätzlich belastet durch die Sorge um seine Frau Ana, die nach dem Abbruch ihrer wissenschaftlichen Karriere und einem Selbstmordversuch in einem Nervensanatorium Heilung sucht. Der Autor konfrontiert seine beiden Haupthelden mit einer Reihe von Ereignissen und Personen, die es ihm ermöglichen, Mentalitäten und Haltungen, menschliche und soziale Unzulänglichkeiten darzustellen und die Frage nach der Verantwortung des schöpferisch tätigen Intellektuellen im Sozialismus auszuloten. Der im sozialistischen Rumänien spielende Roman von 1979 wendet sich mit scharfer Kritik gegen Autoritätsmissbrauch, Karrierismus, Korruption, Diktatur und Engstirnigkeit in vielen Bereichen. Hier der Anfang dieses Buches, in dem sich auch sein ungewöhnlicher aber poetischer Titel erklärt. Archibald MacLeish (1892 bis 1982) war ein amerikanischer Dichter und Politiker sowie zwischen 1939 und 1944 zudem Leiter der Library of Congress:

„Ging dies zuende

ertrüge ich das Fernsein in der Nacht,

Hände, erreichbar nicht durch andre Hände,

Name, genannt, doch als mein Name nicht,

Bildnis, erkannt, doch nie mit klarer Sicht.

Ich könnte alles dies ertragen,

verging der Herbst und käm das kalte Licht.

Archibald MacLeish

Der Winter ist ein anderes Land

„1. Kapitel

„Du wirst krepieren, Filip, du wirst elend krepieren, und kein Mensch wird etwas über dich erfahren.“

Filip lächelt. Ständig fühlt Tapornea sich bemüßigt, an seine Vernunft zu appellieren, denn er ist überzeugt, dass diese dem jüngeren Freund völlig abgeht.

Seit fast zwei Jahren schon stellt Filip immer wieder fest, dass man nicht so leicht krepiert und schon gar nicht leicht elend krepiert, wie Tapornea behauptet. Es ist vielmehr beinahe erquickend, gewahr zu werden - das hat er mit Bestürzung an sich selbst erfahren -, wie jede weitere Niederlage stets eine Stufe abwärts führte und wie jede weitere Ablehnung, wurde sie ihm nun entschieden oder mehr oder minder verbrämt zur Kenntnis gebracht, ihn, und das schien ihm die Höhe zu sein, von Herzen erfreuen konnte und er einen Aufschub oder eine Hinhaltetaktik dort, wo er keine direkte Absage erhielt, jedes Mal als große Erleichterung empfand.

Manchmal kleidete er sich morgens korrekt, band die Krawatte um und zog das Jackett an. War er jedoch weniger konformistisch gestimmt, dann stieg er in die kratzige Hose und machte sich auf den Bettelweg durch die Büros. Er fing an, jenes Talent, das dem Bewerber wohl ansteht, ihn aber anfangs so sehr verdross, mit beharrlichem Eifer zu pflegen, besonders dann, wenn er ruhig und heiter, zuweilen bis zu einer Stunde lang in irgendeinem Vorzimmer wartete, um sich in weniger als einer Minute auf die eleganteste Art aus dem Arbeitszimmer des Chefs wieder hinausexpediert zu sehen. Er stieß jedoch überall auf Sympathie und Mitgefühl, seine Gesprächspartner streckten ihm oft beide Hände entgegen, drückten die seinen und sprachen ihm, in den meisten Fällen nachträglich, ihr Beileid aus. Die überschwänglicheren umarmten ihn stumm, waren erschüttert, beschworen mit wenigen, außerordentlich gefühlvollen Worten das lichte Antlitz des toten Vaters herauf, erinnerten sich daran, wie sie ihn noch am Unglückstag oder am Tag davor gesehen und was sie zu ihm gesagt hatten, an seine Antworten und an die Versprechungen, daran, wie er gekleidet gewesen war - er hatte den allen bekannten grauen Prince-de-Galles-Anzug getragen -, daran, wie er noch so voller Lebenskraft und was er überhaupt für ein Mensch gewesen war. Mein Gott, wenn man daran dachte, wie absurd das Schicksal zuweilen sein konnte! Durfte ein so wertvoller Mensch wie er einfach sterben! Warum musste er ausgerechnet zu jener Zeit an jenem Ort sein? Es war erschütternd, geradezu erschütternd! Und die Mutter, was hat sie dazu gesagt? Hat sie sich vom ersten Schock erholt? Wie? Sie sind beide tot? Aber das ist ja fürchterlich, was Filip da gesagt hat! Sie sind also beide umgekommen, o Gott, o Gott! Das Gerücht, sie seien zusammen gewesen, trifft also zu. Es ist unglaublich. Und was für eine fröhliche und energische Frau die Mutter doch gewesen ist, auch sie voller Lebenskraft. Keiner hätte sich je vorstellen können, dass sie den Vater überlebte oder der Vater sie, so innig waren diese beiden Menschen miteinander verbunden. Was für ein Unglück! Was für ein Unglück! Und das Auto? Konnte vom Auto noch etwas gerettet werden?

An dieser Stelle gönnte Filips Gesprächspartner seinen Gesichtszügen meistens ein wenig Lockerung, nachdem er bis dahin, überwältigt und in äußerster Spannung, die Schicksalsschläge vernommen hatte. Nach und nach beruhigte er sich wieder und sagte: „Ich kann mir denken, dass es sehr schwer für Sie gewesen ist.“

Dabei bekamen die Wangen wieder Farbe, und die Kiefer bewegten sich freundschaftlich mummelnd, als kaue er etwas. Das Auto war neben dem Vater und der Mutter in die Ewigkeit eingegangen, zutiefst betrauert, weil es verbrannte. Die Schmerzerfüllten hätten es ihm niemals verziehen, wenn es heil geblieben wäre, davon war Filip überzeugt.

War das Thema über den Tod der Eltern abgehandelt, pflegte der Mitteilungsdrang der Gesprächspartner meistens erschöpft zu sein, und sie blickten mit einem Ausdruck auf die Uhr, als seien sie verzweifelt darüber, sie noch am Arm zu sehen. Natürlich, helfen könnten sie ihm jetzt nicht, es sei sehr schwierig und der Augenblick außerordentlich ungünstig für eine Einstellung. All die Veränderungen in den Normen, an denen man arbeite, deshalb müsse er Geduld üben, ein wenig Zeit vergehen lassen, denn Versprechungen, leere Worte, das sei sehr einfach, aber es habe ja keinen Sinn, Illusionen zu nähren. Was er, Filip, jetzt brauche, das seien keine falschen Hoffnungen, sondern Gewissheiten, und Kraft brauche er, viel Kraft, um weiterzuleben und um das so außerordentlich großmütige Werk seines Vaters weiterzuführen, der ein Menschenleben lang ihr Kollege gewesen sei, ja, und um zu arbeiten, vor allem aber, um weiter zu schreiben, damit den Verunglückten dort, wo sie weilten, wenigstens dieser Seelenfrieden beschieden sei, die Gewissheit, dass ihr Sohn ihnen Ehre mache ...

Filips Augen begannen jedes Mal ein wenig feucht zu werden. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Er konnte gehen. Und nun kommt Tapornea und erzählt ihm, er werde krepieren. Weshalb? Wegen der höflich in Bedauern und Ansporn gekleideten Absagen? Seien wir doch vernünftig! Aber das ist es ja gerade, was Tapornea von ihm verlangt. Er soll vernünftig sein. Doch Filip kann sich eines Lächelns nicht erwehren, wenn er seinen ehemaligen Chef anhört, der ihn am frühen Morgen, noch vor dem Aufstehen, anruft und an seine Vernunft appelliert.

„Ja, noch vor dem Aufstehen“, sagt Tapornea, sich verteidigend, „zu einer anderen Zeit bist du ja nicht zu erreichen, oder du geruhst nicht, an den Apparat zu gehen. Jetzt bin ich wenigstens sicher, dich aus dem Bett gescheucht zu haben.“

„Aber ich will nicht ...“

Nein, Filip hat keine Lust, zur Zeitschrift zurückzukehren. Die frei gewordene Stelle interessiert ihn nicht. Seinetwegen können hundert Stellen frei geworden sein. Er zieht es vor, weiterhin jeden Morgen von Neuem mit dem vergeblichen Herumlaufen nach Arbeit zu beginnen und mittags, spät schon, erschöpft und verschwitzt, doch beinahe erleichtert nach so vielen Misserfolgen, die jeder Neuheit entbehren, wieder heimzukehren.

„Glaubst du, es weiß jemand etwas davon, dass du zwischen deinen vier Wänden sitzt und den Noblen spielst?“

Filip streckt die Hand nach der Uhr aus, die vergessen auf dem Tisch liegt. Es ist kurz vor sieben.

„Rufen Sie von zu Hause an oder aus der Redaktion.“

„Von zu Hause, aber glaub ja nicht ...“

Filip schweigt und lauscht, und Tapornea setzt sein Schwatzen in den Apparat hinein fort. Jetzt bringt er sogar Argumente an, eins, ein zweites, ein drittes. Wahrscheinlich wird es heute wieder sehr heiß werden, denkt Filip. Der Morgen ist angenehm kühl, lässt aber einen heißen Nachmittag ahnen. So ist es immer. Wenn es morgens etwas frischer ist, hängt dir mittags vor Hitze die Zunge heraus.

„Ja natürlich ... ich verstehe das ... selbstverständlich ...“

Filip beginnt langsam klarer zu denken. Als das Telefon zu klingeln angefangen hatte, war er verwirrt aus dem Bett gesprungen, ins Nebenzimmer gelaufen, hatte einen Stuhl umgestoßen und den Hörer abgenommen, das alles mehr oder minder automatisch zwischen zwei Tang anhaltenden schrillen Klingelzeichen des Fernsprechers. Er hatte gerade wieder von ihnen geträumt, wie sie diskutierten und der Disput sich in eine abschnittsweise Rekapitulation früher geführter Gespräche mit irgendwelchen Typen verwandelte, zu denen er gegangen war, um eine Arbeitsstelle zu bekommen, die ihn aber abgewiesen hatten, und plötzlich vernahm er Taporneas pathetische Stimme am Telefon: „Du wirst krepieren, Filip, du wirst elend krepieren“, und so weiter.“

Als Eigenproduktion von EDITION digital erschien erstmals 1996 – gefördert vom Kultusministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern – „Dat Petermänken. Lüdsnack un Vertellers von den lütten Kierl in't Sweriner Sloß. Gesammelt, zusammengestellt und mit einem Nachwort versehen von JÜRGEN BORCHARDT“: Das ist eine Sammlung von in plattdeutscher Sprache überlieferten Sagen, Redensarten und Berichten über den Schlossgeist der Landeshauptstadt. Nach Sachgebieten geordnet. Und mit einem Nachwort über die in der deutschen Mythologie herausragende Sagengestalt. Hier ein paar Auszüge:

„De lütt Husgeist

Dat Peitermännken in't Sweriner Sloß

Dat is en bekannte Sak, dat in dat großherzogliche Sloß tau Swerin en lütten Husgeist begäng is; dei ward dat Peitermännken nennt. Dei is woll all Hunnerte von Johren in't Sloß un meint dat vör allen gaud mit den Großherzog un sin ganze Fomilje. Hei paßt up, dat nix passieren deiht tau ehren Schaden, un wenn mal en Unglück kamen will, denn warnt hei dorför un denn kriggt em ok woll mal eins wen tau seihn. Süst lett hei sick nich giern beluren, aewer männigmal deiht hei allerhand Spijäuk bedriewen, un dei denn dorvon bedrapen warden, dei kümmt dat lütt Männken denn ok woll för Ogen. Un so'n hewwen vertellt, dat dat en ganzen lütten griesen Kirl is, woll man'n Dreikäs hoch. Hei hett en langen witten, en beten wat spitzen Bort und ganz krus witt Hoor. Un en Kittel un Stäwel hett hei an un en groten Haut up'n Kopp. Dat Peitermännken trugt nich furts jeden. Nee, hei deiht'n irst prüfen, wenn hei em wat Gauds andauhn will. Denn dat hett hei ümmer in'n Sinn, wenn hei mal einen en beten narren deiht.

De Profet ut de Smäd

Dat Petermännken in'n Slott tau Swerin sall'n lütten Mann sin mit'n groten witten Bort, de bit up de Knei dalhängt. Dat Gesicht is ganz un gor runzelig un doch nich bös antauseihn; noch keinen, de sick gaut schickt hett, hett dat Petermännken wat Leeds andan. De meist Tied hett dat'n grisen Rock an; aewer wenn dat Krieg gäwen sall, is de Rock ganz rot, un wenn einer in'n Slott starwen möt, is he gnäterswart. Oll Lüd seggen, früher wir dat Petermännken in'n Petersbarg bi Pinnow wäst. Dütlich hadd man dat hüren künnt, wo dat in'n Barg smäd't un hantiert hett, wenn man dat Uhr up de Ird leggen ded. Von hier sall'n unnerirdschen Gang unnern Pinnowschen un Sweriner See dörchgahn nah'n Sweriner Slott. Weck seggen ok, in ein Nacht wir dat Petermännken von'n Petersbarg nah'n Sweriner Slott raewerflagen.

Wo dat Petermänken herkamen ded

De Aftog von de Twargs

In Wismar is'n Schipper wäst, dee hett lange Tied keen Fracht hatt un geiht nu ganz bedröwt an'n Water. Dor kümmt'n ganz lütten Mann bi em un fröggt, wat em fählen ded. - Je, so un so. - Ob he denn Ballast laden wull? - Ja. - Na denn süll he hüüt abend nah de Sünn mit sien Lüd von sien Schipp gahn un sik so inrichten, dat he morgen vör de Sünn buten bit't Boomhus wier mit sien Schipp.

As de Schipper den annern Morgen vör Dagwarden na sien Schipp henkümmt, seggt de lütt Mann to em: Dat wier alles in Ordnung, un se führen los. As se midden uppe See sünd, seggt de lütt Mann to den Schipper: Ob he woll wüßt, wat he laden hadd. - Ja, Ballast. - Na, denn süll he sick dat mal besehn. As de Schipper rinkiekt na de Roof (Mannschaftsraum), sünd dor luter lütte Lüd in.- Dor fröggt de Schipper, wat dat to bedüden hadd. - Je, de Petermännken müßten nu rut ut`n Land - dat Broot wier hier nu to dull gesägent - se hadden hier keen Nohrung mihr. De Schipper bringt nu sien Ladung dorhen, wo de anner bestimmen deit un geiht mit sien Lüd an Land. As se annern Dags wedder kamen, is dat Schipp leddig.

An Frachten hett dat den Schipper nie wedder fählt, un he hett keen Noot wedder kennen lihrt. Ein von de Petermännken oewer wier nich up dat Schipp gungen, he is trüggbläben in't Land.

De verwünscht Prinz

Petermännken is König wäst. - Se meenen jo ümmer, Meckelborg is'n Königrik wäst früher, un dat sall nochmal wedder Königrik warden.

Dat Petermännken sall früher 'n Prinz wäst sin, as Meckelborg noch 'n Königrik wir, dat hett hei arwen süllt. Einmal hett hei 'n Preister dootslagen, dor is hei verwünscht worden un all sin Land un Volk mit. Wenn dat lütt Petermännken erlöst ward, sall Swerin un de Herzog un dat Slott unnergahn, un dat olle Swerin, dat nu up'n Grunn von 'n See liggen deiht, sall denn wedder hochkamen.“

Erstmals 1992 hatte Erika Borchardt das E-Book der 3. Auflage von „Wie Petermännchen zu Hut und Stelzen kam“ veröffentlicht, in dem in märchenhafter Form ein Stück Heimatgeschichte aus der Zeit der frühdeutschen Besiedelung Mecklenburgs dargestellt und „ganz nebenbei“ das Entstehen einer Sagenfigur gestaltet wird. Im Nachwort geht die Autorin auf reale historische Fakten ein, die in das Märchen eingearbeitet wurden. Das spannende Märchen ist in der Handlung übersichtlich gegliedert. Damit eignet es sich auch hervorragend für Leseübungen von Kindern. Und so geht die Erklärung los, die übrigens freundlicherweise auch etwas mit dem Verlagssitz von EDITION digital zu hat:

„Wie Petermännchen zu Hut und Stelzen kam

Vor vielen, vielen Jahren kam einst ein kleiner Mann nach Pinnow. Das war ein Dörfchen nahe der Fürstenstadt Schwerin, im Mecklenburger Land gelegen. Woher er kam, konnte niemand sagen. Die Menschen hatten andere Sorgen, als sich um einen kleingewachsenen Mann zu kümmern. Mehr als genug war zu tun. Vom frühen Morgen bis zum späten Abend arbeiteten sie, um für sich und ihre Kinder das tägliche Brot und einen Becher Milch zu erhalten.

Es war schon spät am Abend. Die Bauern ruhten nach getaner Arbeit endlich aus. Einige saßen im Dorfkrug und tranken ihr dünnes Bier. Zu ihnen gesellte sich der Fremde. Misstrauisch wurde er beäugt. Manche schauten auch belustigt auf die Gestalt, klein wie ein Kind von zwölf Jahren und doch ein ausgewachsener Mann. Die Neugier ließ die Bauern zusammenrücken, um dem Fremden einen Platz in ihrer Mitte anzubieten. Bald wussten sie, dass der kleine Mann Peter hieß und das Schmiedehandwerk erlernt hatte. Das kam ihnen sehr gelegen. Der alte Dorfschmied war vor einiger Zeit verstorben, und bisher hatte sich niemand gefunden, der an seine Stelle treten konnte. Obwohl die kleine, wenn auch gedrungene Gestalt des Fremden für diese schwere Arbeit nicht geschaffen schien, ergriffen die Bauern doch die Gelegenheit beim Schopfe, lieber ein kleiner Schmied als gar keiner, dachten sie, spendierten Peter ein Bier, und bald darauf stand er bei ihnen in Lohn und Brot. Schon am nächsten Morgen machte sich dieser an die Arbeit. Als erstes fegte er die Schmiede aus, legte sich dann das Handwerkszeug zurecht, entfachte ein lustiges Feuer, und los ging's. Viele nützliche Dinge stellte Peter her, Pflüge und Eggen für die Bearbeitung des Ackerbodens, Sensen und Sicheln für das Schneiden von Gras und Getreide, Hufeisen für das Beschlagen der Pferde und handliche Messer für die Küche, Tag für Tag. Die Bauern staunten über den kleinen Mann, und der Dorfschulze pflegte oft zu sagen: „In dem Kleinen steckt mehr als in zwei Großen.“

Dieses Männchen machte die Bauern nicht allein durch seine Kraft, die Geschicklichkeit und seinen Fleiß staunen. Er half nicht nur, wo er konnte, er war auch meistens guter Dinge und ein rechter Spaßvogel. Mit redlichen Menschen wechselte er gern ein gutes Wort, die Mürrischen heiterte er mit einem Scherz auf, und für jung und alt wusste er wundersame Geschichten zu erzählen. Die Bauern des Dorfes mochten ihn gut leiden. Die Kinder, die ihm oft bei der Arbeit zuschauten und seinen Erzählungen lauschten, nannten den kleinen Mann Peter liebevoll Petermännchen. Auch die anderen Dorfbewohner gewöhnten sich bald an diesen Namen, und dabei sollte es bleiben.

Der neue Schmied war nicht nur fleißig und geschickt, sogar lesen und schreiben konnte er, und das wollte schon was heißen. Nicht einmal der Dorfschulze kannte Buchstaben. Die Bauern wussten jedoch von anderen, die in der Grafenburg in Schwerin Dienste leisteten, dass es dort sogar Bücher gab und schon die Grafenkinder lesen lernten. Hier und dort raunten sie einander heimlich zu, dass Petermännchen der Sohn eines Grafen oder sogar eines Königs sein müsse, der vielleicht wegen seines kleinen Wuchses verstoßen ward. Woher sollte er sonst lesen und schreiben können?

Seltsam erschien es den Leuten auch, dass Petermännchen klein, aber stark wie kein anderer im Dorf war. Furchtsam flüsterten sie, dass der Schmied über geheime Kräfte verfügen müsse und es deshalb nicht ratsam wäre, ihn zu erzürnen. Peter kannte auch die Heilkräfte vieler Kräuter. Aus Bohnenkraut braute er einen aufmunternden Trunk für Schläfrige, mit wildem Majoran vertrieb er lästige Ameisen, und wenn sich eines der Dorfkinder verletzt hatte, half er mit schmerzstillenden und heilenden Umschlägen.

Ist es da verwunderlich, dass man dem Petermännchen nachsagte, es würde über Zauberkräfte verfügen? Bald sprach man auch in den anderen Dörfern davon, dass auf dem Berg bei Pinnow ein geheimnisvolles kleines Männchen leben solle.“

Erstmals 2007 erschien wiederum als Eigenproduktion von EDITION digital die 3. umgearbeitete Auflage von „Petermännchen. Der Schweriner Schlossgeist“ von Erika und Jürgen Borchardt, die sie in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein Sagenland Mecklenburg-Vorpommern e.V. herausgegeben haben: Der Schweriner Schlossgeist Petermännchen ist die merkwürdigste Sagengestalt Deutschlands. So urteilte der mecklenburgische Volkskundler Richard Wossidlo (1859 - 1939). Das kann gut sein. Vom Petermännchen gibt es nicht allein mehr als 700 Überlieferungen - eine außergewöhnlich große Zahl für eine einzige Sagenfigur. Dieser Schlossgeist ist auch außergewöhnlich eigenschaftsreich und hat ganz seltsame Eigenheiten. Er ist zwar ein Hausgeist des Schlosses, eine Wohnung und eine Schatzkammer hat er aber auch im See, und in einem Berg soll er eine Schmiede betreiben. Er wandelt auf der Erde und unter der Erde, kann aber auch durch die Luft reiten. Er macht sich unsichtbar, neckt, lohnt und straft und sagt wie ein Orakel Ereignisse voraus. Und er ist verzaubert, kann jedoch erlöst werden, und das auf ganz unterschiedliche und wundersame Art und Weise. So geheimnisvoll wie das Erscheinen und die Erlösung, so geheimnisvoll sind die Herkunft, die äußere Gestalt und selbst der so einfach klingende Name des Schlossgeistes. All dem gehen die beiden Autoren in diesem Buch nach. Angeregt durch die 2006 vom Kulturverein Sagenland Mecklenburg-Vorpommern e. V organisierte erste wissenschaftliche Konferenz zum Schweriner Schlossgeist legen sie hier eine überarbeitete Fassung ihres erstmals 1992 erschienenen Buches vor. Und darin kann man zum Beispiel folgendes Handgreifliche lesen:

„Ein Zwerg verteilt Ohrfeigen

Urkundliche Nachweise über einen möglichen realen Ausgangspunkt für den Glauben an diese Sagenfigur findet man im Mecklenburgischen Landeshauptarchiv. Im Jahre 1705 ist von einem kleinen Mann im Schweriner Schloss die Rede, dessen Benehmen recht ungewöhnlich zu sein schien. Niemand konnte es sich erklären. Für den Amtmann Knegendorf, der sich kurzzeitig im Schloss aufhielt, war der Vorfall so bedeutsam, dass er in einem Brief seinem Herrn, dem Strelitzer Herzog Adolf Friedrich, darüber berichtet: „Es soll sich alda, wie ich nunmehro für gantz gewiß erfahren, ein kleiner Mann sehen lassen, welcher anfangs ein schwartzes Kleid gehabt, anitzo aber im weißen Kleide erscheinen soll: Er soll zweyen Laquayen schon tüchtige Ohrfeigen gegeben haben.“

Fast ein halbes Jahrhundert danach ist erneut von einem (oder demselben) kleinen Mann im Schloss die Rede. Die Witwe des Daniel Gardemin, eines Anfang des 18. Jahrhunderts (also zur Zeit Knegendorfs) im Schloss angestellten Kammerlakaien, wird verhört und am 12. November 1747 ein Protokoll darüber angefertigt. Hier erfährt man nicht nur, dass das „kleine Mängen“ Schläge verteilte, sondern auch den Grund dafür. Es wehrte sich nämlich seiner Haut! In dem Bericht der Witwe heißt es über das „Mängen“, dass es ganz und gar „nicht fürchterlich von Angesichte“ gewesen sei, „wen er aber durch schelt- und Fluchworte sey angegriffen, were des Nachts ein solches Gepolter über ihrer Cammer gewest, dass keiner kein Auge hätte zu thun können“. Daniel Gardemin war einmal so unbesonnen gewesen, das „Positürgen“ zu beschimpfen und ihm sogar zu drohen, es mit einer Flasche zu schlagen. Daraufhin hätte selbiger „eine solche derbe Ohrfeige zum recompens bekommen, dass er über eine halbe Stunde ohne Empfindung gelegen, bis ihn andere gefunden, mit Eßig bestrichen und so weggebracht, da sein Kopf denn einige Tage darauf noch mahl so dicke wie ordinair gewest.“

Das anmaßende Verhalten des Kammerlakaien mag dem Männlein Anlass gewesen sein, ihn auch auf andere Art zu bestrafen, wie Frau Gardemin weiter berichtete: „Einstmahls were er, der Gardemin, nebst einem Pagen, dessen Nahme entfallen, zu bette gangen, welcher deßfallß bey ihm geschlafen, weil Ihr Herr zeitig außwollen, hetten eine Keule vom Lämmerbrathen zum Frühstück auf dem Tische liegen gehabt, und beyde mit offenen Augen gesehen, wie das Mängen gekommen, nach dem Brathen gegriffen, und unter großem Gelächter damit fortgelauffen, hetten auch des andern Morgens, allem suchen ohngeachtet, nichts davon wieder gefunden.“

Dem Gardemin gegenüber benahm sich das Männchen dreist, auch dem Herzog wusste es Respekt einzuflößen: „Dieses Mängen were gedachter Gardemin so gewohnt und dreiste geworden, dass er es öfters auf einer gewissen Windel-Treppe (so sich oben auf der Seite befunden, wo der Gottsel. Durchl. Herzog logiert gewest), in welchen Öffnungen umb der Treppe her es so eben hette stehen können, mit dem Lichte nahe ins Gesichte geleuchtet, wobey es gantz stille gestanden, gar offte vor und neben ihm gegangen, auch einstmahls wie er seinen Durchl. Herrn des Abends späte über die Gallerie geleuchtet, Höchstderselbe gesaget: ‚Daniel, mich werden die Haare am Kopfe kriechend und mich schaudert so. ‘ ‚Ja, Gnädigster Herr‘, were seine Antwort gewest, ‚sehen Sie nicht, was Wir vor Gesellschaft bey unß haben? ‘ Worauf dieselbe ihm schweigen heißen und gesaget, Sie sehen nichts.“

Aber auch andere fürchteten sich, wie wir in demselben Bericht von 1747 weiter erfahren: „Hanß Christoph Dankward, Fürstl. Sahl-Knecht hieselbst, Verzehlete und versicherte mir Gestern gantz feste, offt erwehntes Mängen Zu denen Zeiten einmahl gesehen zu haben; sein bey sich habender Mops, were solchen eher alß Er gewahr geworden; Er hette vorm rothen Gemach am Camin in vorbeschriebener Kleydung gestanden. Weil er sich nun gefürchtet und ihm überdem die Sprache schwer würde, hette er nicht fragen mögen, wer er were, oder was er wollte? Sondern were wieder hingegangen, wo er herkommen.“

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass diese Berichte Knegendorfs und der Frau Gardemin – beide beziehen sich wahrscheinlich auf dieselben Ereignisse am Anfang des 18. Jahrhunderts – mit einem tatsächlich im Schloss lebenden Hofzwerg zusammenhängen. Es war damals üblich, sich Hofzwerge zur Belustigung zu halten. Sie hatten aber keinerlei Rechte. Es ist durchaus möglich, dass ein Energischer und Pfiffiger unter ihnen sehr wohl zu Mitteln wie den oben berichteten griff. Dieser wusste sich offenbar unter Ausnutzung des Aberglaubens Respekt zu verschaffen. Und die Ereignisse um ihn waren für Herrscher wie Untertanen so beeindruckend, so sagenhaft, dass sie Anlass und Ausgangspunkt für mystische Geschichten bildeten. Oder aber sie belebten schon vorhandene Geschichten neu und bereicherten sie, überlappten sich mit einem vorhandenen Sagenkreis. Doch dazu später.“

Das gilt zumindest dann, wenn man sich dieses und die anderen aufschlussreichen Publikationen über den berühmten Schweriner Schlossgeist besorgt und anschaut. Man kann dabei viel über ein wichtiges Stück Kultur-, Stadt- und Schlossgeschichte erfahren, und ziemlich vergnüglich sind diese Erkundungen zu Petermännchen obendrein.

Viel Vergnügen beim Lesen, noch ein paar schöne Tage im August und einen mutigen Sprung in den September, bleiben Sie auch im Herbst weiter vorsichtig, vor allem aber weiter schön gesund und munter und bis demnächst.