Verdachtsdiagnosen: Auswirkungen auf die Psyche

Eine Verdachtsdiagnose auf Krebs löst bei den Betroffenen in der Regel zunächst einen Schock aus. Wie sich das seelische Befinden Betroffener in der Folge bis zur Bestätigung oder Widerlegung der Initialdiagnose entwickelt, ist bislang wenig und meist nur an kleinen Populationen untersucht. Forscher von QuintilesIMS untersuchten nun am Beispiel von Brust- und verschiedenen Formen von Genitalkrebs an einer Stichprobe von insgesamt 4.842 Frauen, wie es um das Risiko bestellt ist, eine Depression, Angst- oder Anpassungsstörung zu entwickeln. Brustkrebs stellt weltweit wie auch in Deutschland die häufigste Krebserkrankung dar. Hierzulande werden über 70.000 Neuerkrankungen pro Jahr registriert1.

Genitalkarzinome sind demgegenüber relativ selten, so dass sich auch Vergleiche zum Risiko des Auftretens psychischer Erkrankungen bei beiden Krebsarten anstellen lassen.

Die Forscher analysierten Dokumentationen aus 262 gynäkologischen niedergelassenen Praxen in Deutschland auf Basis der retrospektiven Datenbank IMS® Disease Analyzer2. In die Studie aufgenommen wurden Frauen mit einer Verdachtsdiagnose auf Brust- oder Genitalkrebs im Zeitraum zwischen Januar 2007 und Dezember 2015 (Indexdatum). Die Nachbeobachtung endete im Dezember 20163.

Die Untersuchungsgruppe wurde mit zwei Kontrollgruppen - einer mit bestätigter Diagnose und einer ohne Diagnose - verglichen, wobei sich diese hinsichtlich des Alters entsprachen. Im Schnitt waren die Patientinnen 49 Jahre alt, wobei knapp 56 % unter 50, knapp 19 % zwischen 51 und 60 und knapp 26 % über 60 Jahre alt waren.

Krebs-Verdachtsdiagnose bedeutet erhöhtes Risiko für psychische Erkrankungen

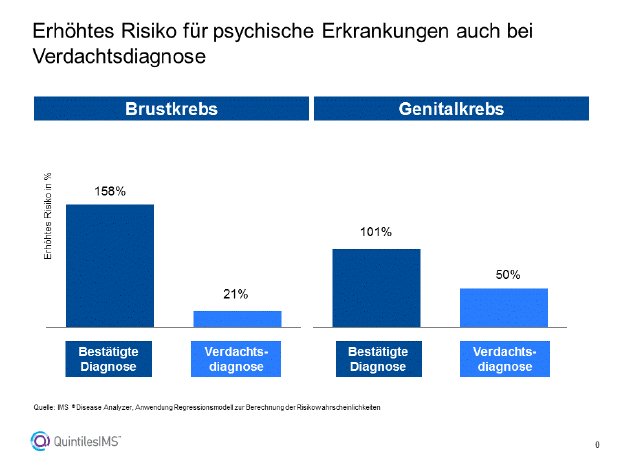

Innerhalb einer dreijährigen Nachbeobachtungsphase nach dem Indexdatum - also dem Zeitpunkt der ersten Verdachtsdiagnosestellung bzw. bestätigten Diagnose oder aber Zufallsdatum bei der Gruppe ohne Diagnose - wurde bei rund 15 % der Patientinnen mindestens eine der drei genannten psychischen Störungen diagnostiziert. Bei bestätigter Diagnose betraf dies fast 24 % der Frauen, in der Referenzgruppe ohne Diagnose rund 10 %. Die Unterschiede sind statistisch signifikant. Berechnungen unter Anwendung eines Regressionsmodells ergaben, dass das Risiko, an einer Depression, Angst- oder Anpassungsstörung zu erkranken, bei einer Verdachtsdiagnose auf Krebs deutlich höher ist als bei der Kontrollgruppe ohne Diagnose. Dies gilt erst recht bei einer bestätigten Krebsdiagnose. Unterschiede zeigten sich auch nach der Krebsart. Bei Brustkrebs erwies sich das Risiko bei bestätigter Diagnose als 2,6-mal so hoch bzw. um 158 % erhöht gegenüber keiner Diagnose. Bei einer Verdachtsdiagnose besteht ein 1,2-mal bzw. um 21 % erhöhtes Risiko gegenüber keiner Diagnose. Bei Genitalkrebs war die Risikowahrscheinlichkeit bei bestätigter Diagnose ebenfalls größer, jedoch auch bei der Gruppe mit Verdachtsdiagnose deutlich erhöht (Abb. 1).

Die Forscher weisen auf bestimmte Limitationen ihrer Untersuchung hin, die jedoch in der Versorgungsforschung auf Basis sogenannter „Real World Daten“ fast immer vorhanden sind4. Das schließt nicht aus, auf Konsequenzen für die Versorgung aufmerksam zu machen. So schlussfolgern sie, dass eine Verdachtsdiagnose als solche einen Risikofaktor für eine nachfolgende psychische Störung darstellt und nicht allein die Wartezeit zwischen initialer Verdachts- und bestätigter Diagnose, worauf manche Untersuchungen hindeuten5. Prof. Dr. Karel Kostev, Forschungsleiter bei QuintilesIMS, erläutert: „Eine Verdachtsdiagnose auf Brustkrebs oder Formen von Genitalkrebs geht sowohl mit kurz- als auch langfristigen Risiken, an einer psychischen Störung zu erkranken, einher. Daher sollte bei den betroffenen Patientinnen in den Folgemonaten nach der Verdachtsdiagnosestellung ein intensives Monitoring erfolgen, um eventuelle Anzeichen frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern. Auch die Art der Übermittlung von Verdachtsdiagnosen sollte untersucht werden, um die Arzt-Patient-Kommunikation, die in dieser Phase besonders wichtig ist, möglichst zu optimieren.“

1 http://www.wcrf.org/... https://www.krebsgesellschaft.de/... krebshaeufigkeit-die-aktuellen-.html

2 IMS® Disease Analyzer ist eine Datenbank von IMS Health, die anonymisierte Therapie- und Behandlungsverläufe zeigt. Dadurch lassen sich Krankheits- und Therapieverläufe über viele Jahre darstellen. IMS® Disease Analyzer beruht auf einer repräsentativen Stichprobe von mehr als 2.500 niedergelassenen Ärzten in der Bundesrepublik Deutschland, die mit EDV-Systemen ausgestattet sind. Hier zu Grunde gelegte Diagnose nach ICD10: Z24.6: Notwendigkeit der Impfung gegen Virushepatitis.

3 Einschlusskriterien für die Studie: Fehlen einer bestätigten Krebsdiagnose innerhalb von drei Jahren nach dem Indexdatum, Nichtvorhandensein jeglicher weiterer Krebsdiagnose vor dem Indexdatum, Nachverfolgung von mindestens 365 Tagen gemäß Indexdatum sowie keine Diagnose einer Depression, Angst- oder Anpassungsstörung vor dem Indexdatum.

4 Limitationen: Diagnosen beruhen allein auf ICD10-Kodierung, Daten zum sozioökonomischen Status und zur Lebensqualität nicht vorhanden, Studienkohorten allein nach Alter abgeglichen.

5 Zum Beispiel: Hayes Balmadrid MA, Shelby RA, Wren AA, Miller LS, Yoon SC, Baker JA, et al. Anxiety prior to breast biopsy: Relationships with length of time from breast biopsy recommendation to biopsy procedure and psychosocial factors. J Health Psychol. 2015 Sep 30; 1359105315607828.